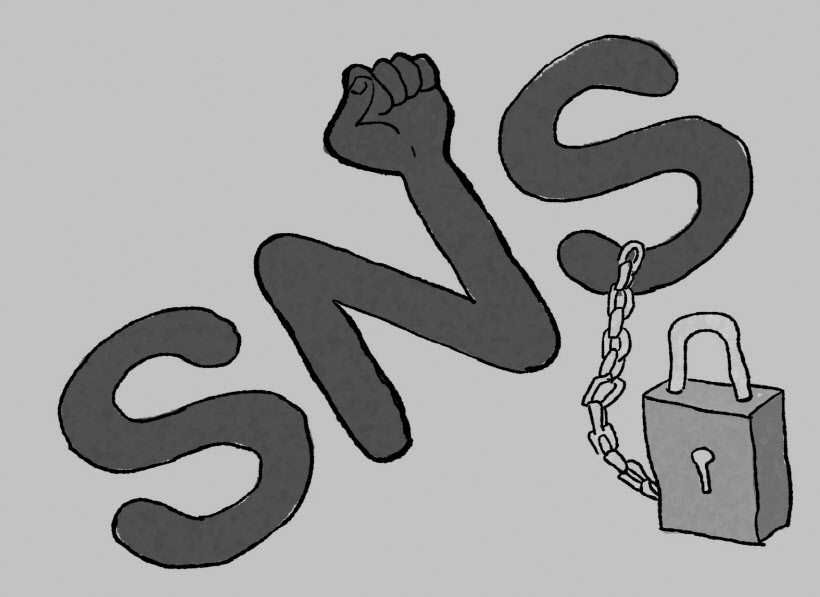

모이제스 나임이 '권력의 종말'에서 언급한 대로 '모두가 보도하고 모두가 결정'하는 미디어 홍수의 시대다. 누구든 주장하고 싶은 메시지가 있다면 페이스북, 트위터, 인스타그램 등 소셜네트워크서비스(SNS)앱을 여는 것 만으로 충분하다. 수백만명의 팔로어를 거느린 SNS 리더들은 실제로 신문, 방송 이상의 영향력을 행사한다. 트럼프 미국 대통령은 대선에서 뉴욕타임스 등 진보적인 전통 미디어에 자신의 트위터로 맞서더니, 얼마전에는 렉스 틸러슨 국무장관을 트위터 메시지로 해고해 화제가 됐다. 4천700만명의 팔로어를 거느린 트럼프는 걸어다니는 거대 미디어다.

30억명 이상의 세계인이 SNS에서 소통하는 TGIF(트위터·구글·아이폰·페이스북) 시대가 가능해진 건 기술 혁신 덕분이다. 스마트폰을 열어 구글의 검색엔진을 통해 정보를 취득하고 트위터와 페이스북 계정에서 메시지를 발신하는 세상이 열리는데 한 세대가 안 걸렸다. 반면에 페이스북 같은 기술 기업들이 엄격하게 작동됐던 미디어 윤리규범을 전복하는데 따른 논란은 이제야 한창이다. 직접 민주주의의 확장 등 장점을 앞세우는 낙관론과 SNS에 유통되는 개인정보를 독점한 '빅브라더'의 출현을 우려하는 비관론이 교차한다.

묘한 시점에 페이스북이 대형사고를 쳤다. 정치 컨설팅 업체 '케임브리지 애널리티카(CA)'가 5천만명의 페이스북 이용자 정보를 가공해 지난 미국 대선에서 트럼프 대통령을 위해 사용했다는 의혹이 보도되면서, 당일에만 39조원의 시가총액을 날렸다. CA 최고경영자 알렉산더 닉스는 고객을 가장해 잠입취재에 나선 영국의 한 언론에 전 세계에서 펼친 정치공작 실적을 자랑했다. 기술이 발전하면 권력도 진화한다. 소수권력이 SNS 빅데이터를 독점하거나 찬탈해 사람을 통제하는 순간, 조지오웰의 디스토피아 '1984'의 문이 열릴 것이다.

남 얘기가 아니다. SNS가 진영간의 손가락 전쟁터로 전락하고, 네이버와 다음 등 신흥 미디어는 댓글 조작설에 시달린다. 미투 피해자를 향한 집단 린치에서 뉴미디어의 잔인한 민낯을 본다. 인간은 사라지고 감정 없는 유령들이 배회한다. 합리적 규제를 고민해야 할 시점이 됐다.

/윤인수 논설위원