1987년 12월 3일. 기자는 그날 의정부 장암동 수락산 아래 있었다. 허름한 슬레이트집에 사는 그를 인터뷰하기 위해서다. 그때 기사 한 토막. '집에 들어서니 한약 냄새가 코를 찔렀다. 방문을 여니 한평 남짓한 방에 시인이 누워 있었다. 배는 임신부처럼 불룩했다. 간이 안좋은 모양이었다. 밥상 겸 책상에 예쁜 어린애 사진이 있어 누구냐고 했더니 잡지책에 하도 예쁜 아이 사진이 있어 오려서 액자에 끼워 두었다며 웃었다. 그때 함께 사는 장모가 한약을 방안으로 들이밀었고, 그는 얼굴을 찡그리며 한입에 들이마셨다. 그리고 사탕 하나를 입에 넣었다. 시인 천상병은 지금 몹시 아프다.'

기사에는 쓰지 않았지만, 취재를 끝내고 나오는데 시인은 "돈 좀 줘! "라며 손을 내밀었다. 익히 들었던 행동이라 그리 놀라지 않았다. 주머니에서 만원 오천원 천원을 꺼내 내밀었더니 천원 한장을 달랑 집으면서 "이거면 돼"라고 말했다. 그때 그 표정이 지금도 잊혀지지 않는다. 벌써 30년 전 일이다.

1967년 동백림사건에 연루된 천상병은 중앙정보부에 끌려가 3개월, 교도소에서 3개월 치욕스러운 심문을 받은 후 풀려났다. 후유증으로 정신병원에 갈 만큼 극심한 고통을 겪었고, 아이도 낳을 수 없게 되었다. 문단에 너무도 잘 알려진 시인의 일화 한 토막. '그가 죽고 난 뒤 몇 백만원인가 하는 조의금이 들어왔다. 시인의 가족으로는 처음 만져보는 큰 돈이었다. 시인의 장모는 그걸 사람들 손이 타지 않는 곳에 감춘다고 한 것이 하필이면 아궁이 속이었다. 그걸 모르고 시인의 아내는 아궁이에 불을 지폈다.' 시인이 하늘로 돌아가던 1993년 4월 28일, 의정부시립병원 영안실 밖으로는 추적추적 봄비가 꽤 내렸다고 한다.

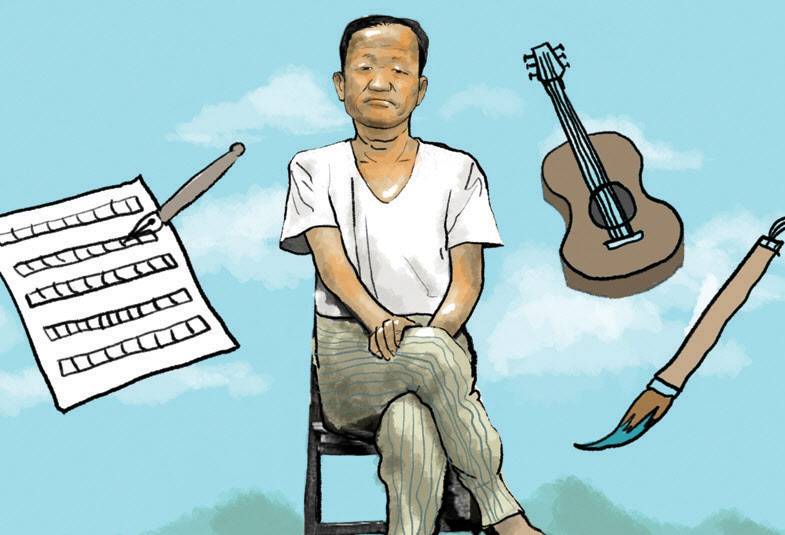

천상병 시인을 기리는 예술제가 의정부시에서 성대하게 열리고 있다. 올해는 시인이 소풍을 떠난 지 25년이 되는 해이기도 하다. 우리의 버려야 할 버릇 중 하나가 생전에 홀대하다 죽은 후 부산을 떠는 것이다. 그래도 이런 자리를 만들어 주니 얼마나 고마운 일인가. 예술가들에게는 없는 게 많다. 부(富), 명예, 지위다. 있는 건 자존심뿐. 천상병도 생전에 그랬던 시인이다.

/이영재 논설실장