놀거리가 없던 어린 시절, 그나마 유일한 소일거리는 인근 산으로 칡 캐러 가는 거였다. 그때만 해도 산에 칡이 제법 많았다. 칡을 찾다가 뱀과 마주쳐 등골이 오싹했던 기억이 새롭다. 그런데 뱀보다 더 무서운 게 있었다. 북한에서 날아온 '삐라'였다. 삐라를 발견하면 모두 얼굴이 굳어졌고, 주변에 무장 공비가 있는지 좌우를 살펴보았다. 호기심에 삐라를 주머니에 넣고 돌아올 때 얼마나 가슴이 뛰었는지 모른다. 역사의 격동기를 살았던 50, 60대에게 이런 '삐라의 추억' 하나쯤은 있을 것이다.

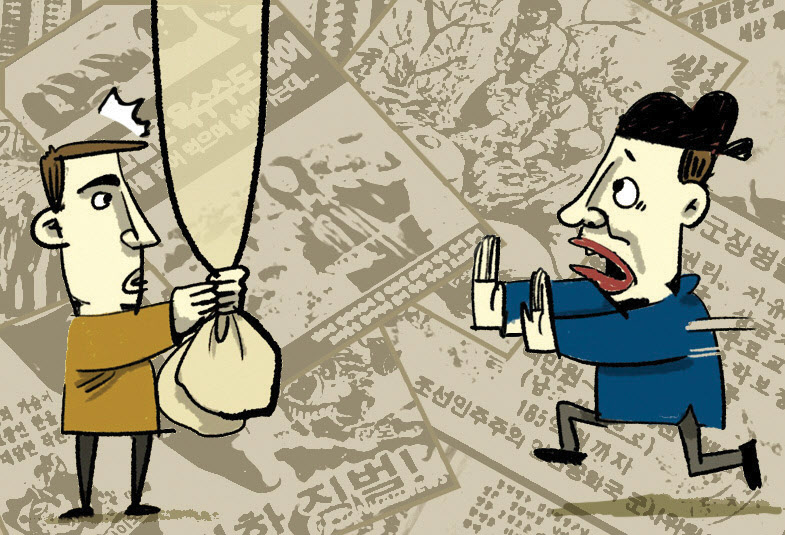

총 한 방 쏘지 않고 적을 교란시키는 데 삐라만큼 효과적인 것도 없다. 삐라는 적군의 마음을 헤집고 들어가 마침내 적진을 붕괴시킨다. 그래서 삐라를 '벌거벗은 심리전의 첨병' '종이 폭탄'이라고 부른다. 삐라는 영어의 bill에서 나왔다. 일본인들은 이를 '삐라'로 읽었고 그대로 우리에게 건너왔다. 전쟁사에선 2차대전 말 연합군이 항복을 앞둔 무솔리니에게 215만장을 뿌린 것을 삐라의 원조로 삼는다. 그러나 절정은 6·25전쟁때 였다. 38선을 가운데 두고 지루한 진지전(陣地戰)을 펼치자 삐라는 상대를 교란시키는데 더할 나위 없이 유용한 수단이었다. 이 당시 유엔군은 25억장, 북한군은 3억장의 삐라를 뿌렸다고 한다.

전쟁이 끝난 후에도 남북이 서로 삐라를 보냈다. 연 270일 북에서 남으로 바람이 불어 북에 절대적으로 유리했지만, 경제력이 뒤바뀌면서 북한의 조잡한 인쇄의 삐라는 오히려 역효과를 불렀다. 그러다 노무현 정부는 2004년 6월 12일 남북 군사 회담에서 삐라 살포를 포함한 심리전을 중단키로 합의해 주었다. 하지만 탈북단체가 계속 삐라를 보내면서 북한은 큰 타격을 입었다. 북한은 시간만 나면 삐라 살포 중단을 요구해 왔다.

통일부가 대북확성기 철거에 이어 대북 관련 단체에 삐라 살포 중단을 요구했다. 살포 과정에서 지역 주민들과 마찰이 빚어질 경우, 신변안전 차원에서 경찰력을 동원할 수 있다는 입장도 밝혔다. 하지만 관련 단체들은 강행할 태세다. 평화가 온다면 삐라 살포는 당연히 중단해야 한다. 그러나 삐라에서 열세를 보인 북한은 대신 사이버 공간에서 절대 우위를 보이며 우리를 교란시키고 있다. 우리가 삐라 살포를 중단하면 북한도 사이버 공격을 중단해야 한다. 이번에 우린 그걸 요구했어야 했다.

/이영재 논설실장