아무리 의학 기술이 발달하더라도 여전히 '암'은 무서운 질병이다. 어느 날 갑자기 찾아와 모든 것이 무너진 듯 절망에 빠지게 만든다.

곧 이어 생과 사의 아슬아슬한 경계를 넘나들며 암을 극복하기 위해 할 수 있는 모든 것을 쏟아내게 한다. 그래서 암은 이겨냈다는 말보다 '생존했다'는 것이 더 적절할지 모른다.

아주대병원 경기지역암센터가 이 달부터 '암생존자통합지지센터'를 시범 운영한다. 경기지역 최초다.

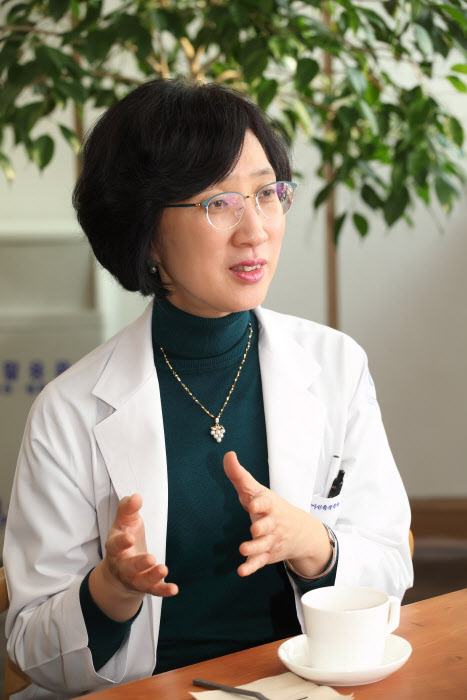

초대 센터장을 맡은 전미선 방사선종양학과 교수는 "현재 우리나라는 암 치료과정 중에 전문 코디네이터가 환자에게 암을 설명하고 이해시키는 시스템은 갖춰졌지만 오로지 암을 극복하기 위한 치료의 과정일 뿐"이라며 "막상 치료가 끝나고 생존한 환자는 '이제 무엇을 해야 하나'라는 막연함이 밀려온다. 신체적 관리 뿐 아니라 이 시기에 심리·정서적인 관리를 제대로 하지 않으면 예후가 나쁜 경우가 많다"고 센터의 필요성을 설명했다.

그는 특히 우리의 의료 환경에서는 밀착된 사후 관리 시스템이 필요하다고 강조했다.

"암 환자의 4분의1이 우울증을 앓을만큼 불안과 우울에 시달린다. 불안하기 때문에 큰 병원, 암전문의만 찾게 되는데 실제로 대학병원과 전문의사는 외래진료와 수술 등 일정이 너무 많아 환자 개개인을 세심하게 챙기기 어려워 환자의 변화를 놓치기 쉽다."

일례로 유방암을 이겨낸 여성 환자는 계속 몸이 붓는 것이 고민이었다. 살이 찌는 건가 싶어 식이조절도 하고 운동도 하지만 부은 몸은 쉽사리 가라앉지 않았다.

전 교수는 "이 환자는 항암제 치료를 한 후 몸이 붓는 현상을 겪었다. 환자의 근력 분포 상태를 파악해 영양 뿐 아니라 운동의 방법도 상담했다. 짧게는 30분, 길게는 1시간 동안 전문 코디네이터(간호사)가 환자의 상태를 자세하게 파악하는 과정이다. 암 환자는 불안을 야기한 문제를 해소할 수 있다. 실제로 자신의 문제를 들어주는 것만으로도 환자의 불안한 심리는 상당히 해소된다"고 말했다.

하늘 아래 똑같은 사람이 없듯, 암 환자도 처한 상황이 모두 다르다. 가족, 직장, 경제적 상황과 같은 환자를 둘러싼 사회환경이 다르고 개인의 체력과 체질도 모두 다르다.

전 교수는 "부모님 노후가 걱정이 돼서 잠을 못 자는 환자도 있고 엄마는 암환자지만 자식이 고3이라 뒷바라지 때문에 쉬지 못하는 환자도 있다. 운동도 무조건 걷는 것이 좋은 건지, 개인의 근력 상태에 따라 방법이 다를 수 있다. 센터의 전문가들이 개인의 모든 사정을 고려해 개별 맞춤형 사후관리가 필요한 이유"라고 설명했다.

전 교수는 이를 '전인적 케어'라 정의내렸다. 이번 시범사업에는 10월까지 300명의 암생존환자를 등록해 관리하는 것이 목표라고 밝혔다.

전 교수는 "아주대 암센터는 치료 과정 중에 정서적 관리를 신경 써왔고 풍부한 경험이 쌓였기 때문에 환자에게 좋은 영향을 줄 것으로 본다. 많이 알려져 더 많은 환자들이 찾아와 암 극복 이후에도 행복한 삶을 살길 바란다"고 전했다.

/공지영기자 jyg@kyeongin.com