우리도 '황금광 시대'라는 게 있었다. 금을 찾는 인간의 욕망이 적나라하게 드러났던 그런 시대 말이다. 발단은 1930년 1월 일본의 금 수출 재개 선포였다. 준비 없이 화폐와 금의 가치를 연계시키는 금본위제도를 시작한 일본은 오히려 금이 해외로 급속하게 유출되자 당황했다. 끔찍한 대공황을 겪던 전세계 모든 국가가 "역시 금이 최고!"라며 금 확보에 혈안이 된 걸 몰랐다. 일본은 10개월 실시하다가 금 수출은 물론 수입마저 금지했다. 그리고 금 확보에 나섰다.

식민지시대 조선의 골드 러시, 황금광시대는 그렇게 시작됐다. 금을 수입할 수 없으니 온 산하를 까뒤집어서라도 금을 찾아야 했다. 금이 나온다는 소문만 들리면 지식인 농민 할 것 없이 몰려들어 산이건 농지건 하천이건 모두 파헤쳤다. 살인, 도박, 패가망신 등 부작용이 속출했다. 오죽하면 일확천금을 노리며 금광으로 떠났던 김유정과 한때 금광 브로커 노릇을 했던 채만식이 각각 소설 '금 따는 뽕밭' '금의 정열'을 써서 식민지 시대의 금광 열풍을 비판했다.

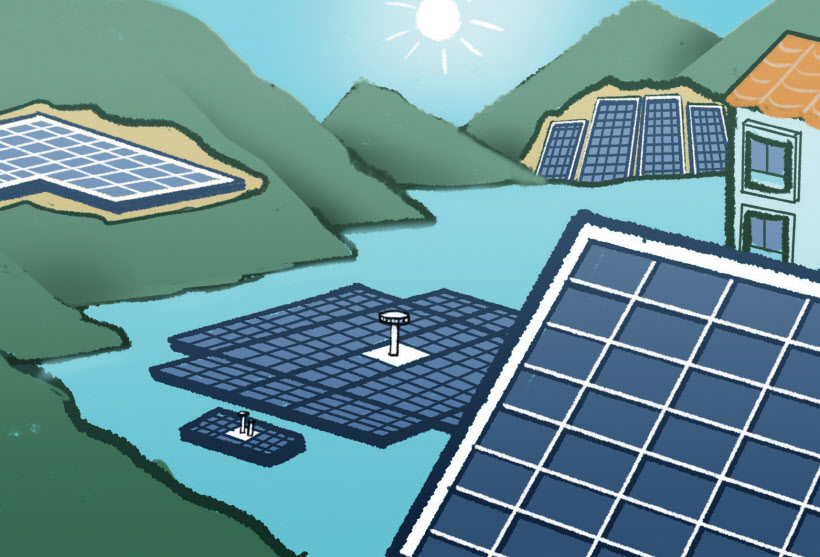

지금 대한민국 온 산하가 태양광으로 몸살을 앓고 있다. 저수지, 농지, 건물 옥상 등 가릴 것 없이 태양광 설비가 우후죽순으로 들어서고 있다. 태양광 발전소를 분양한다며 온·오프라인에서 투자자를 모집하는 업체가 급증하고, 연 수익률 10~20%를 장담하는 전화가 투자자를 유혹한다. 땅 투기를 노린 '태양광 떴다방'도 성행하고 있다.

이런 열풍은 정부가 '재생에너지 3020 이행계획'을 발표하면서부터 더 뜨거워졌다. 탈 원전을 선언한 정부는 2030년까지 재생에너지 비중을 20%로 높이고 재생에너지 발전설비를 48.7GW 확충키로 했다. 이를 위해선 여의도 면적의 168배의 부지가 필요하다. 특히 공기업이 태양광으로 생산한 전기는 한국전력이 의무적으로 원가보다 비싼 가격에 최대 20년간 사주기로 했다. 일반인은 말할 것도 없고, 전국 저수지 4천여 개를 관리하는 농어촌 공사, 전국 댐을 관리하는 한국수자원공사까지 태양광 사업에 뛰어든 이유다.

한때 소나무가 울창했던 곳에 수백 수천 개의 태양광 패널이 빼곡하게 들어차 있는가 하면, 20일 경인일보에 보도된 안성 금광저수지는 태양광이 설치되면서 눈에 넣어도 아프지 않을 아름다운 풍광도 함께 사라져 버렸다. 먼 훗날 우리 후손들은 지금을 가리켜 '황금광 시대' 뺨치는 '태양광(狂) 시대'였다고 말 할지도 모른다.

/이영재 논설실장