23일 오전 느닷없이 타전된 노회찬 의원 사망 뉴스에 놀랐다. 그의 유서를 읽고는 심경이 착잡해졌다. 유서에 담긴 그의 진심을 헤아리자 111년 만의 폭염에도 등골이 서늘해졌다.

노 의원은 유서에서 진실을 고백했다. "드루킹의 경공모로 부터 모두 4천만원을 받았다." 잘못을 시인했다. "(경공모) 회원들의 자발적 모금이었기에 정상적인 후원절차를 밟아야 했다. 그러나 그러지 않았다." 자책했다. "참으로 어리석은 선택이었으며 부끄러운 판단이었다." 스스로 검사가 됐다. "잘못이 크고 책임이 무겁다. 법정형으로도 당의 징계로도 부족하다." 노 의원이 자신에게 내린 최종형량은 '목숨'이었다.

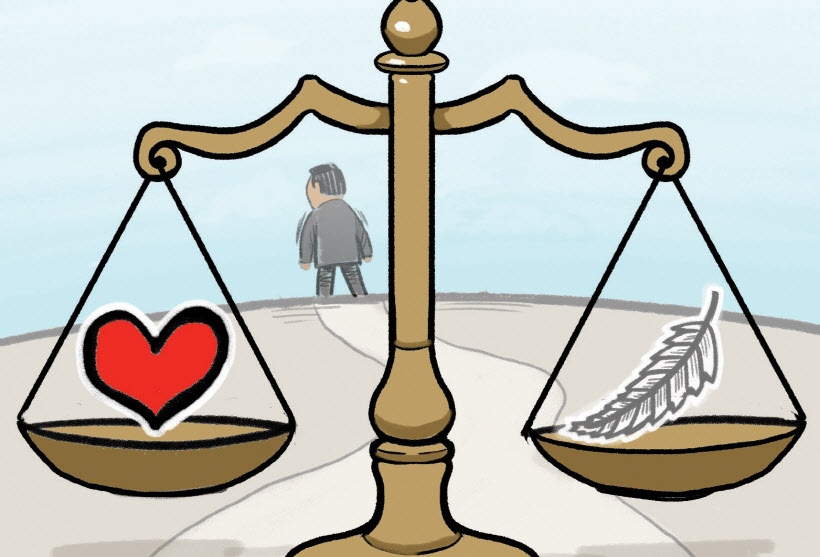

양심(良心)의 무게를 고민하게 된다. 이집트 신화는 양심의 무게를 깃털로 쟀다. 사람이 죽어 정의의 방에 들어가면 자신의 심장과 깃털을 천칭에 올려 무게를 견준다. 심장이 깃털보다 가벼우면 양심불량으로 판정돼 괴물의 먹이로 떨어졌다. 양심은 옳고 그름과 선악을 판단하는 도덕적 의식이다. 인간이라면 최소한 깃털 만큼의 양심을 가져야 한다는 은유다.

깃털 만큼의 양심 마저 간직하지 못한 사람들로 혼탁한 세상이고, 정치권은 더욱 그렇다. 어제 말과 행동이 오늘 다르고 내일 변하는 팔색조 양심을 소신으로 치장하는 사람들 투성이다. 그래서일까. 노 의원이 드루킹 특검과 맞설 것이 당연시됐던 참이다. 하지만 간디의 말 대로 양심은 세상에서 유일한 독재자였나. 노 의원은 지금껏 지켜온 양심의 명령에 따라 스스로 심판대로 오르고 말았다. 평생 헌신했던 진보정당이 안착하는 상황을 원내대표인 자신이 망칠 수 있다는 자괴감도 그의 양심을 괴롭혔지 싶다. 세간엔 노 의원의 죽음을 그동안의 정치자금 관행이나 사회 주류층의 병리적 행태에 비추어 과도한 선택이었다는 평가가 대세인 모양이다. 그의 죽음을 애석하게 여기는 심정의 반영일 것이다. 하지만 그 선택이 노 의원의 양심 과잉인지, 아니면 그 선택이 과했다는 우리 사회의 반응이 양심 결핍인지 또렷하게 구분하기 힘들어 괴롭다.

노 의원이 돈을 받았다는 2016년 3월이면 4·13 20대총선 열기가 한창일 때다. 얼마나 많은 불법정치자금들이 오갔을까. 양심의 무게야 각자가 정하는 것이니 기준을 세울 수 없다. 다만 정치인들이 노 의원의 빈소에서 각자 양심의 무게를 달아보고 오길 바란다. 노회찬은 한국 정치에 양심의 저울을 남기고 갔다.

/윤인수 논설위원