여러 단편을 하나의 주제로 묶어 표현하는 예술장르인 옴니버스(Omnibus, 모든 이를 위한)는 대중교통수단인 버스의 표준어이다. 1827년 프랑스의 온천장 주인이 호객을 목적으로 운영한 마차에 옴니버스라 붙인 호칭이 번져, 합승마차를 뜻하는 명사가 됐다. 서부개척시대의 역마차가 대표적인 옴니버스인 셈인데, 미국에서 버스로 줄여 부른게 오늘에 이른다.

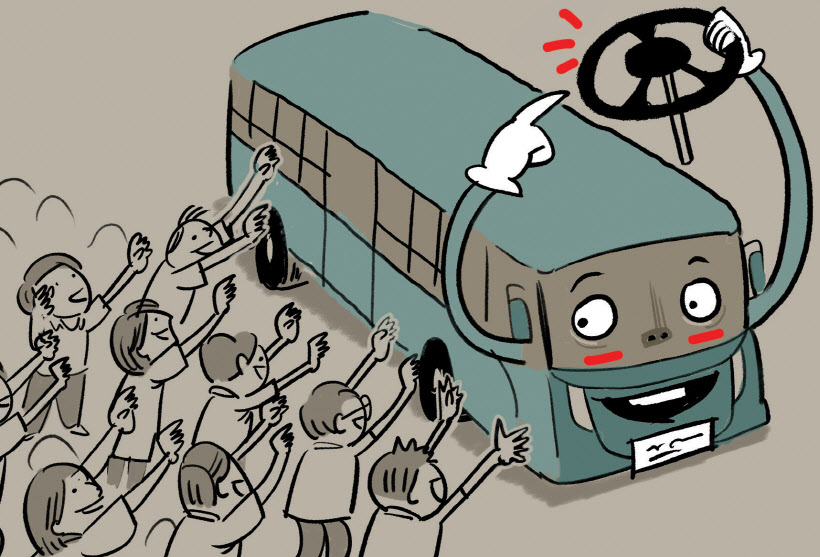

버스는 현대 도시문명의 살아있는 유산이다. 버스가 등장해 대중교통 시대를 연 덕분에 도시가 성장했고, 도시와 도시가 연결됐다. 한국에서도 버스는 박정희의 산업화 시대를 견인한 주역이었다. 노동자를 공장으로, 학생을 학교로 실어날랐던 버스는 늘 만원이었다. 어떻게든 올라타려는 승객이나 버스에 간신히 매달린 채 개문발차를 감행하던 안내양 까지, '우리도 한번 잘 살아보세'를 합창했던 절박한 시대의 자화상이었다.

비행운 처럼 뽀얀 흙먼지를 날리던 버스가 다니는 신작로에 면해 있으면 그나마 벽촌을 면했고, 70년대 들어 잇따라 개통한 경부, 영동고속도로를 질주하던 고속버스는 도시의 부와 문명을 시골 구석구석에 전했다. 강남고속버스터미널에서 처음 탔던 유년시절의 고속버스는 충격적인 체험이었다. 시내버스와 시외버스의 치열한 경쟁이 없는 쾌적함이 고운 유니폼을 입은 여승무원이 나눠준 사탕보다 달콤했던 모양이다. 자라면 저리 되리라, 단정한 제복 차림의 운전사를 흠모했던 기억이 새롭다.

본보 보도에 따르면 경기도내 운전학원과 면허시험장에 1종 대형면허를 따려는 5, 60대가 부쩍 늘었다고 한다. 운수종사자가 근로시간 특례업종에서 제외되고 주52시간 근무제가 시행되면서 버스 기사가 부족해진데 따른 재취업 행렬이다. 도는 2022년 까지 8천여명의 버스 기사를 양성하기 위해 예산까지 늘렸다고 한다.

버스는 여전히 중요한 대중교통수단이다. 하지만 버스 기사의 과로운행이 빚은 대형사고로 악명이 높았다. 또 준공영제가 시행되는 지역은 구직난으로, 그렇지 않은 지역은 구인난에 시달린다니 지역별로 다른 보수차이도 해결해야 할 과제다. 차제에 근로시간이 단축되고, 준공영제가 정착돼 버스기사가 중년의 직업으로 정착된다면 시민들도 환영할 일이다. 어느 시인의 노래처럼 "아직도 어느 외진 산골에선 사람이 내리고 싶은 자리가 곧 정류장"이라는 여유가 생길듯 싶어서다. 실업대란 시대에 버스업계의 구인난이 신기하면서도 반갑다.

/윤인수 논설위원