드라마 '응답하라' 시리즈의 배경으로 1994년이 선택된 것은 '그 해'가 국가적으로 사회적으로 또 문화적으로 전환점이 되는 해였기 때문이다. 1994년 여름은 기상관측이래 최대의 폭염으로 기록된 해였다. 북한 김일성이 사망한 것도, 인간말종 지존파 사건이 터진 것도 1994년이었다. '문화대통령' 서태지가 교육 현실을 비판하며 '교육 이데아'를 불러제껴 문화적 대 충격을 가져온 것도 1994년이었다.

무엇보다 1994년 10월 21일 오전 7시. 강남구 압구정동과 성동구 성수동을 잇는 '성수대교의 붕괴'는 대한민국 급성장 과정에서 만연된 부실공사의 상징으로 기억되고 있다. 준공된 지 15년밖에 안 된 다리의 붕괴로 출근하던 회사원, 등교하던 학생 등 49명이 탄 버스가 한강으로 추락해 31명이 사망했다.

성수대교 붕괴는 단기간 성과를 내기 위해 저질러졌던 부실공사의 문제점을 우리 스스로 깨닫는 계기가 됐다. 그 무엇보다 안전공사가 중요하다는 것도 알게 되었다. 더욱이 이듬해 그 끔찍한 삼풍백화점 붕괴사고를 겪으면서 "정말 이렇게 살면 안 되겠구나!"라는 묵시적인 국민적 대 합의가 이뤄졌다.

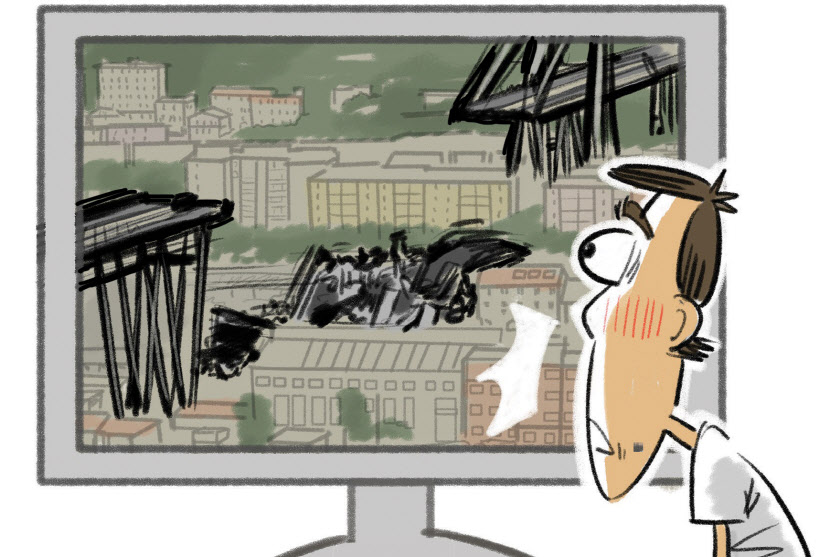

14일 이탈리아 북부 제노바에 있는 모란디 다리 80m 구간이 무너져 사망자 수가 42명을 넘어섰다. 이 사고를 접한 대한민국 국민이라면 누구나 '그날의 성수대교'를 떠올렸을 것이다. 우리가 놀란 건 어떻게 이런 후진국적 사고가 한때 세계 경제 5강을 구가했던 이탈리아에서 일어났을까 하는 점이다. 하지만 안을 들여다보면 이탈리아 경제는 그리 녹록지 않다. 2007년 5.7%를 기록했던 실업률은 지난해 11% 선에 머물고, 국가부채는 국내총생산(GDP)의 132% 수준으로 EU 회원국 중 그리스 다음으로 많다. 다리의 부실한 유지관리가 도마에 오른 것도 만성적인 재정위기 탓이란 지적이 그래서 설득력을 가진다.

정치상황도 최악이다. 2011년 유로존 부채 위기 이후 네 명의 총리가 권좌를 오르내렸다. 그 틈을 노려 부패 스캔들과 재정 위기를 초래하고 물러났던 83세의 베를루스코니 전 총리가 정계에 복귀했다. 진짜 '올드보이의 귀환'이다. 이 모두 포퓰리스트가 난립하는 이탈리아의 혼란한 정치 상황 때문에 가능한 일이었다. 어찌 됐건, 모란디 다리는 우리에게 1994년 '그 해'를 떠올리게 한다. 그래서 여러모로 괴롭고, 무엇보다 마음이 너무 아프다.

/이영재 논설실장