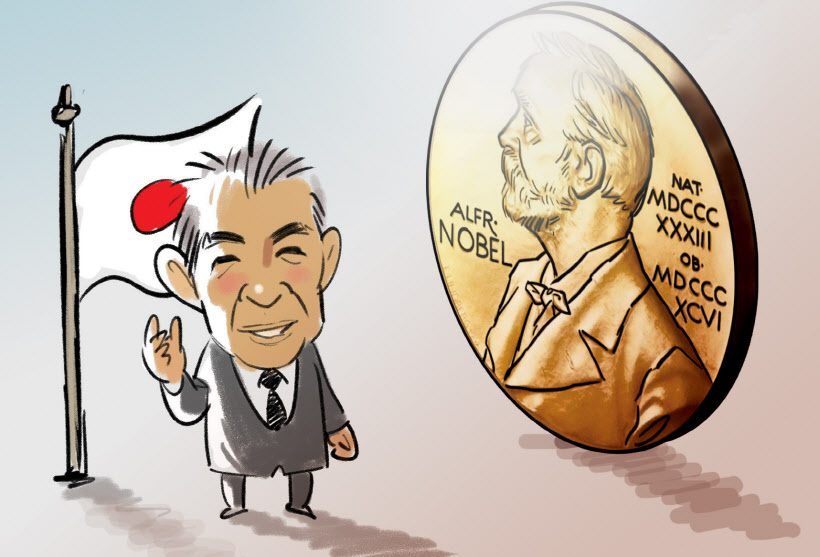

2018년도 노벨상 생리의학상 수상자로 혼조 다스쿠 교토대 명예교수가 선정됐다. 이로써 일본은 노벨상 생리의학상 분야에서만 역대 수상자가 5명이 됐다. 올해 118년째를 맞은 노벨상은 6개 분야에 걸쳐 총 924명의 수상자를 배출했다. 이중 일본인 수상자는 1949년 물리학상에 유카와 히데키 이래 27명(외국 국적 취득자 3명 포함)으로 늘었다. 이중 우리가 주목할 것은 23명이 기초과학 분야에서 나왔다는 점이다.

일본은 어떻게 기초과학의 강국이 됐을까. 메이지 유신 후 새로운 지식을 수용하며 근대화를 선도했고, 패전 후 정책적으로 과학기술을 육성한 것이 노벨상이라는 가시적인 성과로 이어졌다. 우리가 2011년 설립한 기초과학연구원(IBS)의 모델이 된 '이화학연구소'를 일본은 1917년에 설립했다. 특히 70년대에 들어서 막대한 금액을 연구개발에 쏟아부은 것이 주효했다. 국가 경제가 아무리 어려워도 R&D 예산을 GDP의 2% 이상 확보한다는 원칙을 지켰다. 1995년 '과학기술기본법' 제정으로 연구에 날개를 달았다.

여기에 남의 시선을 의식하지 않는 일본인 특유의 장인정신은 기초분야 강국의 원인으로 꼽힌다. 2008년 노벨 물리학상 수상자 마스카와 도시히데·고바야시 마코토 교수는 대학 선후배로 만나 무려 35년간 소립자 연구의 한 길만 걸었다. 선배 마스카와가 소립자의 6개 쿼크 존재설을 제시하고, 후배 고바야시가 이론적으로 증명해낸 것이다. 특히 마스카와는 "노벨상 시상식 참석이 생애 첫 해외여행"이라고 밝혀 충격을 주었다. 이처럼 관심 분야에 몰입하는 오타쿠 문화가 한 우물을 파는 연구로 이어졌다. 올 수상자 혼조 교수의 "기초의학 연구자들에게 용기를 줄 수 있으면 좋겠다"는 수상 소감은 이들에 대한 존경심을 표현한 것이다.

우리는 왜 노벨상을 수상하지 못할까. 전문가들은 국제공동연구 등 네트워크의 부족과 짧은 기초과학연구의 역사를 꼽는다. 우리나라에서 본격적인 기초과학연구가 시작된 것은 1966년 한국과학기술연구원(KIST)이 설립되면서부터다. 왜곡된 인식도 한 원인이다. 만일 우리도 일본처럼 한 분야에 집중 지원을 하면 어떤 일이 벌어질까. 아마도 특혜를 준다고 난리가 날 것이다. 우리가 노벨 문학상에 목을 매고 있을 때마다 "한국인은 책도 안 읽으면서 노벨문학상만 바라고 있다"는 외신들의 아픈 지적을 이제 곰곰이 생각해볼 때다.

/이영재 논설실장