지난해 10월 개봉한 영화 '대장 김창수'에는 청년시절의 백범 김구 선생이 인천 감옥소에서 수감생활을 할 때 다른 수감자들과 함께 철도 공사에 강제 동원돼 노역하는 장면이 나온다.

" 인천 제물포 살기 좋아도~, 왜인 위세로 못 살겠네~".

수감자들이 곡괭이질을 하며 지친 몸을 달래고자 노래를 부르는데 그 노래가 바로 '인천 아리랑'이다.

노역 중 쉬는 시간에 중국인이 나눠준 자장면을 먹는 장면으로 이어진다.

영화를 연출한 이원태 감독은 영화 개봉 후 경인일보와 인터뷰에서 "'인천 아리랑'을 경인선 부설공사 장면에서 노동요로 쓰기 위해 고증에 공을 들였다"고 밝힌 바 있다.

조미통상조약 당시 아리랑 애국가 역할

예부터 한민족 하나로 이어주는 구심점

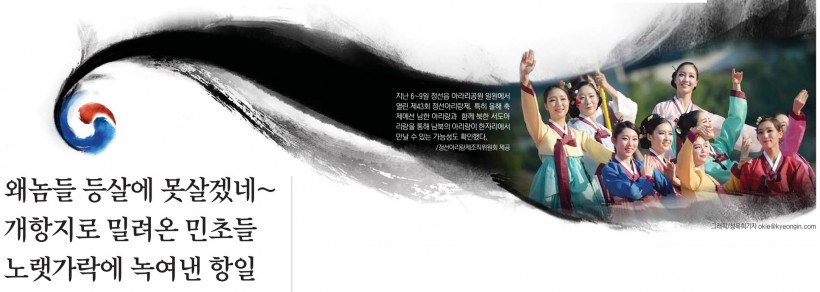

영화가 세월에 묻혀 있던 '인천 아리랑'을 끄집어 낸 후 그해 12월 인천의 전통연희단 잔치마당은 인천 송도 트라이볼에서 공연 3개 마당으로 구성된 '인천 아라리'를 선보였다.

'인천 아라리'는 한국문화예술위원회가 주관하는 '2017 전통예술 지역 브랜드 상설공연 지원사업'에 선정된 공연물이었다. 3개 마당 중 마지막 마당은 '인천 아리랑'으로 구성됐다.

'인천 아리랑'이 무대에서 울려 퍼진 것이다.

'아리랑'은 우리 민족 모두가 즐겨 부르는 또 하나의 국가이다.

한겨레아리랑연합회 이사로 있는 김연갑이 1994년에 쓴 <팔도 아리랑 기행 1>(집문당)에 따르면 1882년 5월 22일 인천(제물포)에서 조선과 미국의 수호통상조약을 체결하는 과정에서 티콘데로가(Ticonderoga) 호의 함상 군악대가 두 나라의 국가 대신에 국가 격으로 '양키 두들(Yankee Doodle)'과 '아리랑'을 연주했다.

이미 선대로부터 전국적으로 불린 '아리랑'은 외국인들도 조선의 대표적인 민요로 인식하고 있었음을 알 수 있다.

북한은 물론 해외 동포들과도 자연스럽게 하나로 만들어주며, 근래 들어선 남북 단일팀으로 참가하는 국제경기에서 '아리랑'이 국가 대신 연주되기도 한다.

'인천 아리랑'은 진도아리랑, 밀양아리랑, 정선 아리랑 등에 비춰볼 때 잘 알려지지 않은 아리랑이다.

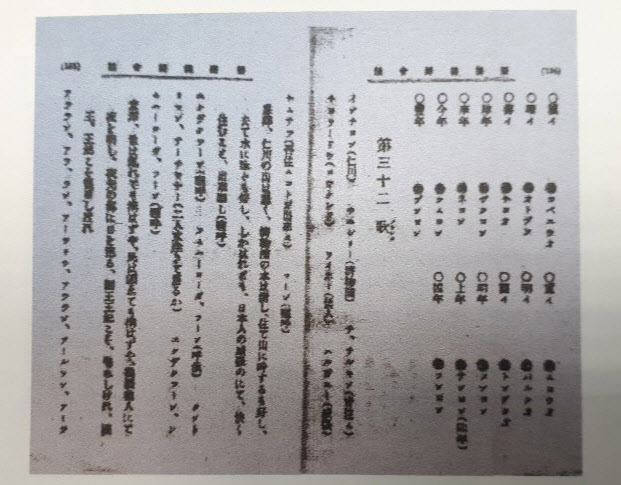

김연갑은 일본 국립국회도서관에서 <유우빈호우치신분> 1894년 5월 31일자 3면에 실린 '조선의 유행가'라는 제목의 기사를 발굴했다.

신문 기사에는 '인천 아리랑'의 가사와 해설이 담겼다.

노랫말과 함께 실린 해설에서 "산간벽지의 아이들이나 포구의 아이들까지도 입에 담고 있으며, 조선인이 일본의 위력에 압도당하는 것을 원망하고 군주의 폭정을 비난해서 부르는 것"으로 밝혔다.

비교적 잘 알려지지 않은 '인천 아리랑'

영화 '대장 김창수'속 한장면 노동요로

인천 출신 국문학자 허경진(연세대 국문과) 교수도 '인천 아리랑' 전문이 실려있던 1894년 8월 27일 도쿄에서 간행된 <신찬 조선회화(新撰 朝鮮會話)>(홍석현 저)를 발굴한 바 있다.

허 교수는 2000년 하버드대학교 한국연구소 방문학자로 1년 동안 머물면서 한국 고서와 관련된 자료를 조사하던 중 발견했다.

'인천 아리랑'은 조선의 다른 곳들과 달랐던 개항지 인천의 모습처럼 여타 지역의 아리랑과 다른 정서를 갖고 있다. 우리나라 전역에서 불리던 대부분의 아리랑은 사랑하는 님의 배반과 그를 원망하는 노래이다.

그 안에 설움과 한이 깃들어 있는 것이 기본적인 서사적 정서이다.

그러나 인천 아리랑은 다른 나라에 대한 언급이 직접 나온다는 것이 흥미롭다.

왜인들이 여기저기 할거해서 살기 어렵다고 직접 말하는가 하면 일본인이 뽐내고 으스대고 다녀서 힘들다고 한다.

1883년 개항 이후 인천에는 전국 팔도에서 품을 팔러 온 노동자들로 붐볐다고 한다.

일본인에 대한 불만 가사 직접적 표출

'사랑'소재 다른 지역 아리랑과 차별점

낯선 객지에 품을 팔러 온 이들에게 타향살이 애환이 없을 리 만무하다. 고일 선생이 쓴 <인천석금>에 당시 사회상이 잘 드러나는 대목이 있다.

'항도 인천은 부두 노동자와 정미직공, 목도꾼, 자유노동자인 지게꾼이 많기로 유명하고 곡물관계의 객주업자와 거간, 미두꾼과 절치기꾼이 섞여 살았던 곳이다.

관리도 별로 없었고 장사치도 그리 많지 않았다.

그래서 서울처럼 양반, 상놈의 구별이 없었고 굽실대고 쇤내를 올릴 때가 없는 곳이었다.'

'인천 아리랑'이 여타 지역의 아리랑과 차별성을 드러내는 대목이다. 나아가 '한국 노동 운동의 시발점'으로서 인천의 역사를 뒷받침하는 것이기도 하다.

조우성 전 인천시립박물관장은 자신이 쓴 <인천이야기 100장면>에서 "한국 아리랑 사(史)에 인천을 편입시킨 것과 그 어느 도시보다도 치안이 삼엄했던 지역에서 아리랑을 항일 민요로 불렀던 선대들의 꼿꼿한 풍모를 밝혀낸 것도 흐뭇한 일이 아닐 수 없다"고 '인천 아리랑'의 의의를 설명했다.

/김영준기자 kyj@kyeongin.com