1960년대는 한국영화의 전성기였다. 모든 것이 부족했던 시절, 영화 관람은 유일한 문화생활이었고 일상을 피할 탈출구였다. 남녀노소 영화를 보며 웃고 울었다. '성춘향' '마부' '미워도 다시한번'같은 대박 영화가 나오면 온 나라가 '들썩'였다. 영화진흥위원회의 자료를 보면 1960년대 국민 1인당 연간 영화관람 횟수는 평균 5.5회였다. 2016년 4.2회와 비교하면 당시 영화사랑이 어느 정도였는지 짐작할 수 있다.

1990년대 멀티플렉스의 등장으로 극장들이 하나둘씩 사라져 갔다. 손으로 그린 영화 간판이, 여기저기에 붙어 있던 '만원 사례(滿員謝禮)'가, 명절의 암표상이 추억이 됐다. 인천은 대한민국 극장사(史) 가 그대로 녹아든 곳이다. 한국 최초의 극장 협률사의 전통을 이은 애관극장을 비롯해 문화, 동방, 미림, 오성, 인천, 현대극장 등이 60년대 한국영화 르네상스를 함께했다. 그러나 현대화 물결에는 견딜 재간이 없었다. 애관과 미림극장만 살아남았다.

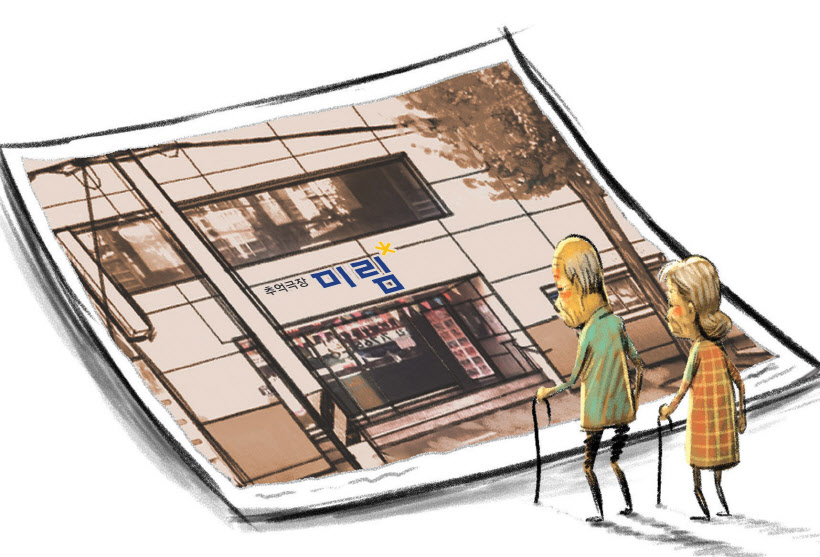

1957년 천막극장으로 시작한 미림은 경영난으로 2004년 문을 닫았다가 지난 2013년 10월 실버극장 '추억극장 미림'으로 재개관하는 우여곡절을 겪었다. 입장료 2천원이면 어르신들은 옛날 영화 한 편을 볼 수 있었다. 영화만이 아니다. 노인들의 취미, 친목활동 등 다양한 문화프로그램으로 지역공동체 친화 극장으로 자리를 잡았다. 이 곳을 찾는 외지인에게서 "내가 사는 곳에도 이런 극장 하나쯤 있었으면…"하는 말이 나올 정도로 미림은 부러움의 대상이기도 했다. 이런 미림극장이 재정문제로 내년 4월 문을 닫는다고 한다. 인천시로부터 매년 1억원 정도 받았던 사회적 기업 지원비가 중단되기 때문이다. '추억극장 미림'이 진짜 추억이 될 위기에 처했다.

노년층은 여전히 문화생활에 익숙하지 않고 그럴 만한 경제적 여유도 없는 경우가 대부분이다. 실버극장은 60, 70년대 고전 영화를 감상할 수 있던 유일한 문화 수단이다. 그 '유일함'이 고작 1억여 원 예산을 지원받지 못해 사라진다면 유서깊은 애관극장을 보유하고 있는 문화도시 인천의 수치다. 미림이 문을 닫는다면 노인은 여전히 문화적으로 소외되고, 홀대받고 있음을 그대로 보여주는 것이다. 인천시와 시민들은 머리를 맞대고 미림을 살릴 방안을 꼭 찾길 바란다. 사라진 추억은 손으로 다시 만질 수 없고, 한번 무너진 역사는 복구하기 어렵기 때문이다.

/이영재 논설실장