한양을 작별하는 기적소리는/연화봉(蓮花峰)을 진동하며 작별을 하고

/한 바퀴 두 바퀴는/차례로 굴러/종남산(從南山)의 단색은 등에 멀렀네

번화한 좌우시가 다투어비키고/굉굉(轟轟)한 바퀴소리는 땅을 가르는데

/대지를 울리이는 기적일성은/장엄한 용산역을 부수우는구나

경부선과 경원선을 서로 나누어/한마듸의 기적으로 고별을 하고

/웅장한 남한강의 철교를 지나/ 철마요람(鐵馬搖籃) 노량진에 다랐도다

살같이 나타나는 장엄한 기차/어언 듯 영등포 잠간거치여

/부산행 급행을 멀리 보내고/오류동 정거장 지내였고나

넓고넓은 소사벌을 갈라나가면/ 소사역과 부평역도 차례로 거쳐

/산넘고 물건너/급히달(達)하니/속하다 주안역도 지내엿고나

원산(遠山)을 우구려 가깝게 하고/근산(近山)에 뻗치여 멀게 하면서

/우렁찬 기적을 울리는 철마(鐵馬)

/어언 듯 제물포에 다다랐도다

<경인철도가(京仁鐵道歌) 전문>

1899년 모갈기관차 노량진-제물포 첫 운행

빠른속도·굉음·육중한 외관 당대인들 매료

최남선, 日 철도가 모방 '경부철도가' 작사

이어 경인·호남·경의 등 노선마다 노래로

여행중 느낀 문명이기에 놀라움·경의 표현

인천콘서트챔버 '발굴·연주회' 뜨거운 호응

인천콘서트챔버는 1900년을 전후한 인천의 서양음악을 발굴, 연주회의 테마로 구성해 선보이고 있다.

근대 역사 속 인천을 무대로 한 '원더풀 동인천' 시리즈는 사료 발굴 및 전문가들과 협업을 통해 무대에서 만나기 어려운 곡들을 해설과 함께 들려줘 청중의 호응을 이끌어내고 있다.

지난 6월 16일 오후 인천아트플랫폼 C동 공연장에선 인천콘서트챔버의 '원더풀 동인천-두 강이 만난 바다, 인천. 그 곳의 근대 음악 이야기'가 펼쳐졌다.

인천콘서트챔버 이승묵 대표의 친절한 진행에 연주와 지역의 역사학자들인 강덕우·강옥엽 박사의 근대 인천에 대한 설명이 어우러졌다.

공연장을 가득 메운 시민들은 연주와 해설에 귀를 기울였고, 곡이 끝날 때마다 아낌없는 박수를 보냈다. 그 중 바리톤 박대우와 인천콘서트챔버가 연주한 '경부철도가'에 대한 반응은 매우 뜨거웠다.

연주 전 곡의 탄생과 시대 상황에 대한 설명이 있었으며, 7·5조의 쉬운 율격의 가사가 낯익은 멜로디에 실려서 청중에 전달됐기 때문일 것이다.

지금까지 국내에 '철도와 문학'에 대한 연구와 기술이 많은 가운데, 비교적 미흡한 '철도와 음악'에 대해 생각해 볼 수 있었던 소중한 기회였다.

서양음악에서 '철도와 음악'은 근대 프랑스 음악의 최선봉으로 평가받는 '프랑스 6인조(Les Six)' 중 한 명인 작곡가 오네게르(A. Honneger·1892~1955)를 떠올리게 만든다. 오네게르는 1923년에 기차의 기계적 소리를 불협화음으로 표현한 관현악곡 '퍼시픽 231'을 발표했다.

'3개의 교향적 악장' 중의 제2곡에 해당하는 이 작품은 작곡가가 퍼시픽(Pacific)식 기관차에서 착상해서 쓴 작품이다.

체코의 작곡가 드보르자크(A. Dvorak·1841~1904)는 '기차 마니아'의 원조격으로 불린다. 어린 시절 프라하 인근 철도 공사를 봐온 드보르자크는 9세 때 완공된 철길로 쏜살같이 지나가는 열차를 보았다고 한다.

기관차의 육중한 외관, 빠른 속도, 지축을 뒤흔드는 굉음 등은 어린 드보르자크에게 강렬한 음악적 경험으로 작용했을 것으로 보인다.

훗날 제자에게 반농담식으로 "기관차를 내가 발명할 수 있었다면, 내가 쓴 교향곡 전부를 포기해도 좋을 텐데"라고 했던 말은 유명하다.

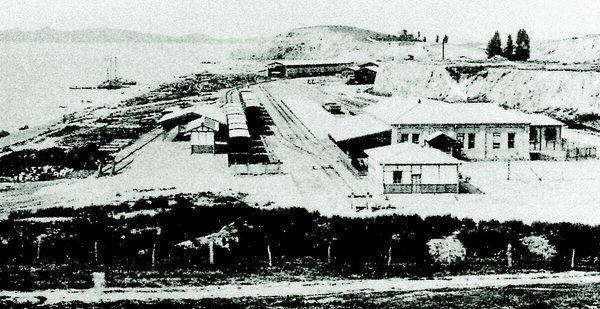

국내에서 기차는 지금부터 꼭 119년 전인 1899년 9월 18일 오전 9시 첫 선을 보였다. '화륜거(火輪車)'로 불린 육중한 모갈(Mogul·거물) 증기기관차가 희뿌연 증기를 내뿜으며 굉음과 함께 노량진을 떠나 제물포로 출발했다. 드디어 철도의 시대로 진입하는 순간이었다.

1897년 착공했으며, 2년 만의 준공 이후 철도는 우리 사회에서 근대 문명과 진보의 상징이 됐다.

우정박물관의 자료에 따르면, 경인선 철도 개통 이전까지 인천우체사와 한성우체사의 우전인(郵傳人)은 매일 오전 9시에 우편낭을 메고 오류동까지 걸어갔다.

두 우전인은 오후 1시께 오류동에서 우편낭을 교환해서 돌아갔다. 하루 평균 9시간 이상이 걸린 행보였다.

이를 토대로 따져봤을 때 당시 경성까지 걸어서 가려면 인천에서 노량진까지 6~7시간, 배로 한강을 건너 다시 걸어서 남대문까지 도합 10시간은 족히 걸렸다.

하지만 철도가 놓이면서 인천에서 노량진까지 1시간30분으로 단축됐다. 노량진까지 이전의 4분의 1수준으로 단축됐으며, 경부선 개통 후엔 5분의 1 이상 수준으로 남대문까지 가까워진 것이다.

서울 사람들이 인천역에 내려 월미도 해변이나 만국공원, 인천항을 둘러보고 돌아온다 해도 한 나절이면 충분해졌다. 경인선에 이어 경부선(1905년), 경의선(1906년), 호남선과 경원선(1914년) 등이 개통한다.

구한말의 대문장가이자 친일반민족행위자로 평가받는 육당 최남선(1890~1957)은 신문명인 철도를 알리기 위해 1908년 일본 노래 '철도가'를 모방한 '경부철도가'를 작사했다.

문학 갈래로는 창가가사이며, 노래는 스코틀랜드 민요 '밀밭에서'에 가사를 붙인 형태로 불렸다.

'경부철도가'는 서울에서 출발해 부산까지의 역들과 풍경, 감회를 7·5조의 가락에 담은 장편 가사이다. 문명과 개화의 찬양에 급급한 나머지 일제가 철도를 부설한 의도에 대해선 관심을 기울이지 않는다.

'경부철도가'에 이어 '경인철도가', '호남철도가', '경의철도가' 등 '철도 노래'들이 지어졌다. 가사의 길이와 내용은 다르지만, 대부분은 '경부철도가'처럼 기차의 위용과 속력, 기적 소리에 대한 묘사로 시작해 종착역에 이르기까지의 풍경을 묘사하고 있다.

'경부철도가'를 모방한 것으로 보이는 '경인철도가'는 6연으로 구성된 작자 미상의 전통적 가사 형식의 노래이다. 시적 화자가 증기 기관차를 타고 경성에서 제물포까지 가면서 느끼는 감정을 표현했다.

근대적 문명의 이기인 철도에 대한 놀라움과 경의를 노래했다.(전문 참조)

3연 1행의 '경부선과 경원선을 서로 나누어'를 통해 유추해 볼 때 1911년 10월 15일 이후에 가사가 쓰여졌음을 알 수 있다. 경원선은 1911년 10월 15일 용산~의정부 구간이 처음 개통된 후 1914년 8월 14일 세포~고산 구간을 마지막으로 전 구간이 개통했다.

'경인철도가'에선 5연 마지막 행의 주안역과 6연 마지막 행의 제물포역(현 인천역)이 부각되고 있음을 잘 보여준다.

두 역은 당시부터 여러 요소들로 인해 중요한 역할을 했음을 알 수 있다. 또한, '경부철도가'와 마찬가지로 '빠름'(문명·개화)을 찬양하고 있다.

/김영준기자 kyj@kyeongin.com