강제개항속 나라사랑·응원 민심 담아 등장

1896년 제물포 '전경택 애국가' 가장 빠른 시기 발표

자주독립·부국강병·문명개화 내용… 10여종 이르러

1902년 '대한제국 국가' 통합… 경술국치 이후 금지돼

대부분 양악에 가사, 서구학습 선진화 시대정신 반영

1882년 8월 20일 러시아 모스크바의 그리스도 구세주대성당에선 차이콥스키(1840~1893)의 '1812년 서곡'이 초연됐다.

성당의 완공을 앞둔 1880년 당시 러시아 황제는 1812년 러시아를 침공한 나폴레옹의 프랑스 군대 후퇴를 기념하는 기념식을 거행하기로 했다.

아울러 기념곡이 있어야 한다는 여론이 생기면서 추천을 받은 차이콥스키가 곡을 쓰기 시작해 한 달 여 만에 완성했다. 완공된 성당에서 열린 전승 기념행사에서 '1812년 서곡'이 초연된 것이다.

매우 극적이며 악상의 전개가 절묘한 '1812년 서곡'은 내용상 전개로 봤을 때, 평화로운 가운데 서서히 전운의 분위기를 드리우는 1부, 러시아군의 출진과 프랑스군의 침공이 어우러지는 2부, 프랑스군과 러시아군이 벌이는 격렬한 전투 이후 러시아의 승리를 알리는 클라이맥스에 해당하는 3부로 구성됐다.

프랑스 혁명 때 작곡됐으며, 현재 프랑스 국가이기도 한 '라 마르세예즈'는 이 작품에서 프랑스군의 침공 때 단편적으로 드러난 이후 양국의 전투와 퇴각 때도 음악에 어우러진다.

반대로 러시아를 의미하는 민요들이 작품 요소요소에 나타나며, 곡의 클라이맥스에선 제정 러시아의 국가인 '신이시여 차르를 보호하소서'가 대포 소리와 함께 울려 퍼진다.

양국 국가를 활용한 전개는 20분이 채 안 걸리는 작품 속에서 서사적 구조를 명확히 드러내며 이 작품을 표제음악의 걸작으로 올려놨다. 단, 프랑스에선 잘 연주되지 않는다. 국가(國歌)가 작품에서 활용된 예시를 들어봤다.

국가의 사전적 의미는 '나라를 대표·상징하는 노래로, 그 나라의 이상이나 영예를 나타내며 주로 식전(式典)에서 연주·제창한다'이다.

김연갑 한겨레아리랑연합회 이사가 쓴 '팔도 아리랑 기행 1'(집문당)에 따르면 1882년 5월 22일 인천(제물포)에서 조선과 미국의 수호통상조약을 체결하는 과정에서 티콘데로가(Ticonderoga) 호의 함상 군악대가 조선의 국가 격으로 '아리랑'을 연주했다.

우리 국가가 없던 상황에서 당대 민중이 즐겨 부른 '아리랑'을 미국 측이 조선을 대표·상징하는 노래로 여겼을 것으로 추측된다.

이후 정부 차원에서 국가를 비롯해 국기와 군기의 필요성을 절감했을 것이다. 정부에 앞서 독립협회가 애국가를 '국가'로 제정해 전국민에게 보급할 것을 제안했다.

1896년 4월 7일 '독립신문'을 창간한 독립협회는 신문을 통해 '애국가 부르기 운동'을 전개했다. 독립협회는 인천박문협회 등 지역의 자매단체들과 함께 전국적으로 애국가 부르기 운동을 확산시켰다.

그로 인해 민중에선 외세의 침략과 강제 개항 속에서 나라를 사랑하고 응원하는 마음이 담긴 '애국가'가 만들어졌다.

서양 국가들을 참작해 여러 단체와 개인이 가사를 썼고, 선교사들을 통해 전례된 외국 민요와 찬양가에 가사를 얹어서 국가의식이나 시가행진 때 불렀다.

우리 국민이 자발적으로 만들기 시작한 '애국가'는 황제에 대한 충성과 나라사랑, 자주독립, 부국강병, 문명개화 등과 같은 애국심을 담은 것이 주를 이룬다.

인천(제물포)의 전경택을 비롯해 나필균, 새문안교회, 배재학당 등에서 지어 부른 것 등 당시 제목을 '애국가'로 단 노래들은 10여 종에 이르는 것으로 알려져 있다.

이들 중 '전경택의 애국가'가 가장 빠른 시기에 나왔다. '전경택의 애국가'는 '독립신문' 1896년 5월 19일자에 실렸다.

민경찬 한국예술종합학교 교수는 '인천근현대문화예술사연구'(인천문화재단 刊)에 수록된 논문 '서양음악의 수용과 인천'에서 최초의 애국가가 인천에서 등장했다는 사실은 우연이 아니라고 말한다.

민 교수는 "외세에 대한 위협(군함의 화포와 군악대의 나팔 소리 등)을 가장 먼저 감지한 곳인 만큼 이에 대응해 애국계몽운동으로 나라를 구하려는 생각을 다른 지역에 비해 먼저 가지게 됐을 것"이라며 "인천은 '애국가'가 최초로 탄생한 각별한 의미를 지닌다"고 설명했다.

1897년 10월 대한제국 선포 이후 국가 제정의 필요성은 더욱 대두됐다.

국가 제정의 중심에는 1901년 2월에 초대 군악교사로 독일에서 초빙해온 악대 지도자였던 프란츠 에케르트(1852~1916)가 있었다.

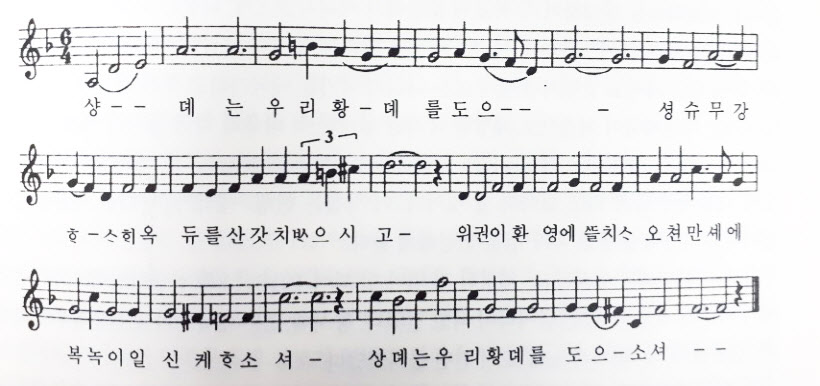

1902년 8월 15일 '대한제국 국가'가 공식 제정됐으며, 지금까지 나온 애국가의 통합을 알렸다. 하지만 1910년 8월 경술국치 이후 더 이상 부를 수 없는 금지곡이 되고 만다.

1900년을 전후한 인천의 서양음악을 발굴, 연주회의 테마로 구성해 선보이고 있는 인천콘서트챔버는 지난 8월 12일 인천 송도 트라이볼에서 '인천근대양악열전 - 두 강이 만난 바다, 인천. 그 곳의 근대 음악이야기'를 개최했다.

인천콘서트챔버는 이승묵 대표의 진행과 지역 역사학자들인 강덕우·강옥엽 박사의 근대 인천에 대한 설명이 어우러진 이날 연주회에서 '대한제국 국가'와 '안창호 애국가', '올드랭사인 애국가'를 바리톤 박대우와 함께 연주했다.

각 곡의 가사와 선율을 비교할 수 있었던 자리였다. 가사를 통한 당시 시대상을 들여다 볼 수 있었고, 우리 땅에 들어와 당시 활용된 서양음악의 형태를 가늠해본 의미 있는 기회였다.

유구한 우리 민족의 정신과 문화형태를 드러낸 '애국가'는 분명 아니다. 우리 국가가 '서양음악 학습으로 선진화하려는 시대정신'에서 나온 결과물이라는 데 다다르자 씁쓸함이 엄습했다.

/김영준기자 kyj@kyeongin.com