1851년 66세 추사 김정희는 함경도 북청으로 귀양을 떠났다. 거기서 달준이라는 시동(侍童)을 만났다. 추사가 글을 쓸 때 옆에서 먹을 갈기도 해 '먹동이'라고도 불렀다. 이듬해 귀양에서 돌아와 과천에 은거할 때도 달준이는 따라와 추사를 모셨다. 그런 그가 고마웠던지 추사는 그를 위해 '난'을 쳤다. 그런데 완성된 그림이 예사롭지가 않았다. 추사 자신도 그림을 보고 놀랐다. "다만 이런 그림은 하나만 있으면 족하지 둘은 있을 수 없다"고 자화자찬했을 정도다. '세한도(歲寒圖)'와 함께 조선시대 문인화의 걸작 '불이선란도(不二禪蘭圖)'는 그렇게 탄생했다.

추사는 그림이 얼마나 마음에 들었던지 제시와 발문을 네 번이나 적었다. '내가 난 그림을 그리지 않은 지 20년, 우연히 하늘의 본성을 그려냈다. 문을 닫고 깊이 찾아드니 이 경지가 바로 유마의 불이선일세. 누군가 그 이유를 설명하라고 강요한다면 마땅히 비야리성에 살던 유마가 아무 말도 하지 않았던 것처럼 사절하겠다. 만향.'이라고 그림 상단에 적었다. 낙관은 무려 17개나 찍혔다. 추사 본인 것과 소장가와 감상자의 인장이다.

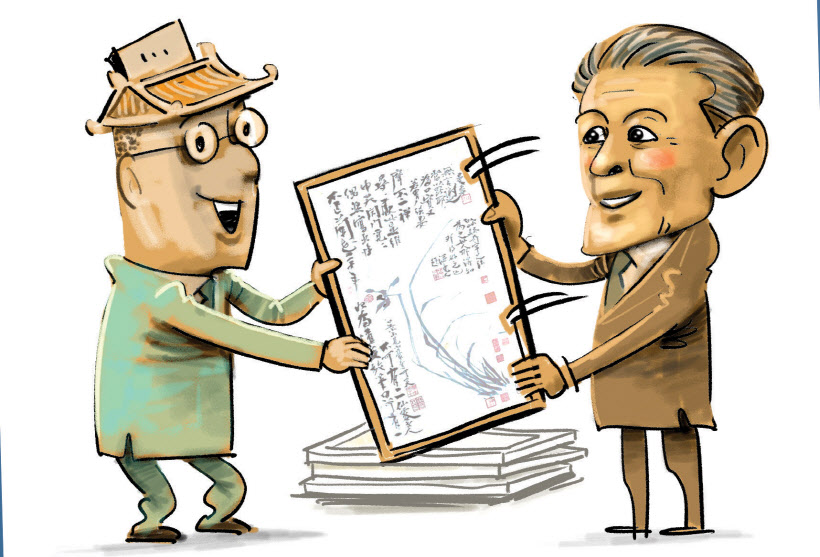

추사가 평생 지향했던 학예일치의 경지를 보여준 '불이선란도'가 국립미술관의 품에 안겼다. 지난달 21일 국립중앙박물관에서는 손창근(89)옹이 소유하고 있던 유물 202건 304점 기증식이 열렸는데 그 안에 '불이선란도'가 포함된 것이다. 이날 기증된 유물은 지정문화재급으로 그중에는 국보·보물급도 상당수다. 추사의 작품 중 '잔서완석루'와 청나라 문인과의 교유관계를 보여주는 '함추각행서대련'도 포함돼 있다. 돈으로 따질 수도 없는 귀한 것들이다.

용인시 기흥구에 거주하는 손창근옹은 '세한도'의 소장자이기도 하다. 손 옹은 기증식에서 "한 점 한 점 정도 있고, 한 점 한 점 애착이 가는 물건들이다. 죽을 때 가져갈 수도 없고 고민하다가 박물관에 맡기기로 하였다. 나 대신 길이길이 잘 보관해 주시길 부탁한다. 작품 아래 손아무개 기증이라고만 붙여달라. 그것으로 만족한다"고 말했다. 외국에선 부자들이 소장 미술품을 미술관이나 박물관에 기증하는 것이 흔한 일이다. 록펠러와 에스티 로더 콜렉션이 대표적이다. 여러모로 어지럽고 팍팍한 지금, 평생 모은 소장품을 우리 사회에 아낌없이 내놓은 '한국의 록펠러' 손창근옹의 통 큰 기증이 큰 감동으로 다가오고 있다.

/이영재 논설실장