한 세기를 살아낸 사람의 인생은 그 자체로 귀중한 역사다. 역사가가 기술하는 역사는 정치에 의해 비틀어진다. 6·25 전쟁 기원을 놓고도 역사가들의 정의는 흔들린다. 이념과 신념에 따라 김일성의 남침과 남침 유도설로 정치적 시선은 엇갈린다. 북한 입장에서 6·25는 승리한 조국해방전쟁이다. 하지만 사변을 몸으로 기억하는 당대의 민초에게 6·25는 삶을 원하지 않는 격변에 던져버린 비극일 뿐이다.

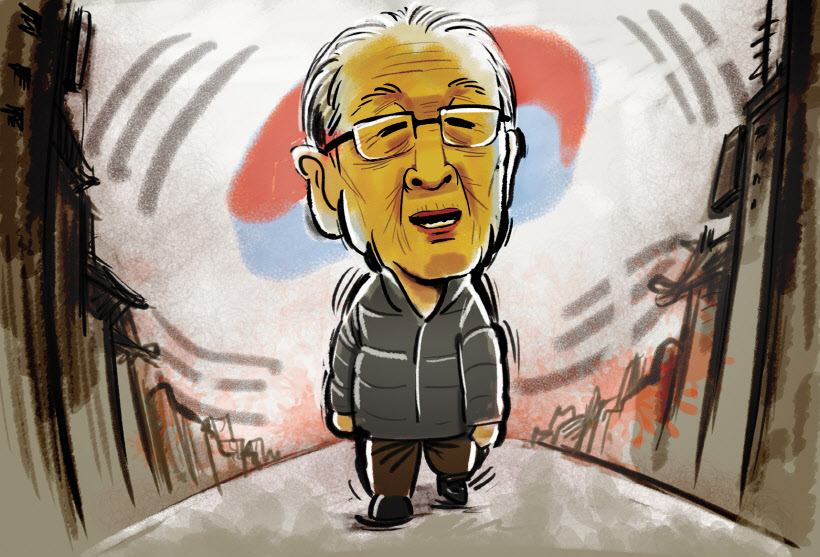

경인일보 2일자에 소개된 김용민 옹의 100년 인생도 역사적 사변에 휘둘린 비극적 개인을 보여준다. 김 옹은 자신의 인생에 개입한 역사적 장면들을 선명하게 기억한다. 1922년 평양 포목상의 자손으로 태어난 김 옹의 첫번째 직장은 국민학교 교사였다. 일본인 교장의 조선인 교사 차별에 시달린 그에게 일제식민시대는 '지독히도 길었다'. '일제 36년'은 다섯에 불과한 글자와 숫자지만, 당대의 식민지 청년교사에겐 하루가 영겁 같았을 것이다. 참혹한 식민지 역사는 교과서가 아니라 김 옹의 기억에서 더욱 뚜렷해진다. 홍범도 장군이 전사했다는 오보에 평양시민이 숨죽여 슬퍼한 배경엔 당대의 절망이 있었다.

김 옹이 기억하는 김일성과의 첫 대면은 그리스 비극을 닮았다. 항일 운동의 풍찬노숙으로 백발이 성성한 '김일성 장군'을 기대했던 평양집회에 등장한 건 새파란 '김일성'이었다. 평양 시민들의 당혹감은 비극의 전조였다. 환영받은 김일성은 김 옹을 비롯한 수많은 사람을 남쪽에 내팽개쳤다. 명문 평양고보 졸업생 김 옹은 피란지에서 1919년 생으로 거듭났고, 피란민 출신 아내와 함께 남쪽에서 양장점 주인으로 생계를 꾸렸다. 4·19, 5·16, 유신개헌, 광주민주화 운동, 세월호 참사가 차례로 흘러갔다.

"무슨 일이든 좋게 해결하는 방법이 분명히 있었어. 다투지들 말고 오래들 살았으면 해." 김 옹이 남긴 한마디 말의 여운이 길고 깊다. 크고 작은 역사의 사변들이 할퀴고 지나간 인생이다. '좋게 해결하는 방법이 있었다'는 조언은 묵직하고, '다투지 말라'는 당부는 곡진하다.

세상 모든 권력자들이 내놓은 신년사를 다 합해도 김 옹이 남긴 한마디 말의 무게에 못 미친다. 수원에서 오래 행복하게 사시라.

/윤인수 논설위원