일본 데이진과 합작 수원에

아세테이트원사 공장 설립

최초 폴리에스터 동시 생산

정부, 전량 국내 시판 변경

'수요량 급증' 날개 돋친듯

선경이 재벌로 부상하게 된 결정적인 계기는 1965년부터 화섬산업 진출을 시도하면서부터였다.

미국의 듀퐁사가 개발한 나일론은 실크처럼 부드러울 뿐 아니라 거미줄같이 가늘면서도 강철보다 강한 꿈의 섬유로 국내에는 1950년 6·25전쟁 때 미군병사에 의해 최초로 소개됐다.

어떤 옷감보다 질기고 가벼우며 세탁이 간편하다는 점에서 가정주부들의 인기를 독차지했다.

그러나 1958년까지 국내에 시판되고 있는 나일론제품은 거의 외제 밀수품으로 국산은 1955년부터 태창직물에서 약간씩 생산하는 것이 전부였다.

>> 선경합섬주식회사 설립

선경직물이 외제와 비슷한 수준의 나일론 직물을 생산하기 시작한 것은 1958년 12월부터였다.

1959년 3월에는 산업은행으로부터 산업자금 1만달러를 대부받아 사이징(Sizing) 설비를 도입해서 대량생산체제를 갖췄다.

그러나 이 무렵 직물업계는 과잉공급으로 인한 불황에 시달린 데다 나일론 등 합섬직물 또한 외래품이 범람해서 국산직물은 고전을 면치 못했다.

1960년의 4·19혁명은 설상가상이어서 대부분의 기업은 자금난과 판매난, 노사문제 등 소위 '삼난'으로 고전했는데 민주화 물결에 편승한 노사갈등은 특히 경영을 위협했다.

그럼에도 선경은 노사분규 없이 난국을 슬기롭게 극복해갔다.

선경이 추진해온 아세테이트공장 건설차관 지불보증 동의안이 국회에 제출된 것은 1966년 3월이었다.

당초 선경은 일본 데이진(帝人)과 합작해 폴리에스터공장을 건설할 계획이었으나 데이진이 거절함에 따라 대신 아세테이트원사를 제조하기로 했다.

아세테이트공장 건설은 '제1차 경제개발 5개년계획' 사업임에도 아세테이트원사 제조업은 국제적으로 사양산업화해 국내 기업들도 진출을 꺼리는 상황이었다.

그럼에도 국내적으로는 아세테이트에 대한 수요가 많아 차제에 선경이 진출하면 독점화가 가능해 사업성을 담보할 수 있다고 판단한 때문이었다.

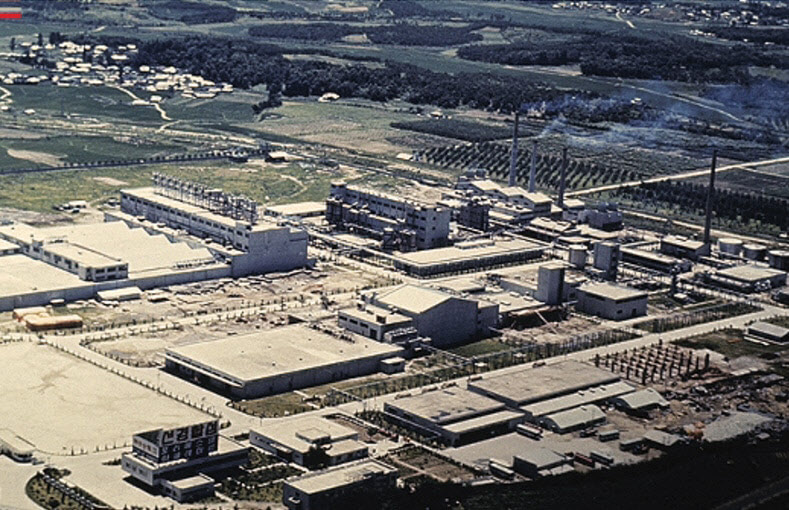

선경에선 아세테이트원사공장 건설을 위해 일본 이또주(伊藤忠) 상사로부터 550만달러의 차관을 확보하고 1968년 3월 25일 아세테이트원사 공장을, 6월 10일에는 폴리에스터 공장의 기공식을 각각 거행했다.

폴리에스터 공장은 일본 데이진 측의 협조로 건설됐는데 공장건설 자금은 정부 보유불 694만 달러를 확보해서 조달했다. 당시 정부는 폴리에스터 원사를 전량 수출한다는 조건으로 자금을 지원했다.

>> 국내원사 메이커 '1인자'

수원 정자동 600에 일본 데이진과 50대50 합작으로 건설한 아세테이트원사공장(일산 5.5t, 1968년 준공)의 본사로 설립된 것이다.

1969년 7월에는 건설 중인 폴리에스터공장을 모체로 선경합섬주식회사를 설립했다. 일산 7t으로 국내 생산능력의 26%를 점해 국내 최대규모였다.

선경은 국내 최초로 폴리에스터원사와 아세테이트원사를 동시에 생산하게 돼 국내 원사 메이커의 일인자로 부상했다.

선경합섬에 대한 정부의 정책변화는 주마가편이었다. 당초 정부는 전량수출을 조건으로 선경에 폴리에스터원사 생산공장 건설을 허가했으나 원사생산이 개시되던 1969년에 선경합섬이 생산하는 폴리에스터원사 전량을 국내에 시판하도록 변경했던 것이다.

국내 폴리에스터 원사 수요량이 급증한 결과 1968년의 원사수입량은 1967년 대비 114% 증가한 2천928t에 이르렀을 뿐만 아니라 1969년에는 수요량이 전년대비 92%가 증가할 예정이어서 국내수요도 턱없이 부족했던 때문이다.

선경의 폴리에스터원사인 '스카이론'은 주름이 잘 지지 않아 세탁 후 다림질과 잔손질이 불필요해 국내 소비자들 간에 선풍적인 인기를 끌었다. 화섬산업에의 진출이 지방의 중소기업 선경으로 하여금 굴지의 재벌반열에 오르게 했던 것이다.

/이한구 경인일보 부설 한국재벌연구소 소장·수원대 명예교수

![[이한구의 한국재벌사·112]에스케이-1 선경직물과의 인연](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201906/2019061701001219900060301.jpg)