"어린 날/물수제비뜨기의/가뭇없이 가라앉은/조약돌인 듯/후미진 마을의 오두막/홀로 조는/등잔불인 듯 …중략 …나/ 그렇게/ 없어진 있음으로/조용히/지워지고 싶어."

故 이가림 시인(1943~2015)의 '잊혀질 권리'란 시다. 살다 보면 이따금 이 시에 공감하는 순간과 맞닥뜨리곤 한다.

현실속에서 가장 적극적으로 '잊힐 권리'를 주장한 이는 '마리오 곤살레스'란 스페인 변호사다. 그는 2010년 자신의 이름을 구글로 검색하다 빚 때문에 집이 경매에 부쳐진 과거의 기록을 발견하고 "검색 결과를 지워달라"며 구글을 상대로 소송을 냈다. 이어 2014년 재판부가 곤살레스의 손을 들어주면서 '잊힐 권리'(the right to be forgotten)는 '인터넷 이용자가 페이스북, 트위터 등 소셜네트워크서비스(SNS)나 포털 게시판 등에 올린 게시물을 지워달라고 요청할 수 있는 권리'로 통용되기 시작했다. 이 판결의 여파로 우리나라에서도 방송통신위원회가 2016년 '자기 게시물 접근배제요청권 가이드라인'을 마련했다.

당연히 잊힐 권리는 스페인의 변호사처럼 살아있는 사람만이 누릴 수 있는 권리다. 죽은 자는 말이 없기 때문이다. 이 대목에서 20년 전 숨진 인천 중구 인현동 화재참사의 희생자들이 떠오른다. 그들은 그 누구보다 잊힐 권리에 목말랐을지 모른다. 호프집에 갔다는 이유 하나로, 세상 사람들 눈에 그들은 단지 '불량 청소년'이었다. '숨진 여학생 중에 속옷도 안 입은 여학생이 있었다'거나 심지어 '임신한 여학생이 있었다'는 식의 유언비어는 어린 영혼들을 더욱 슬프게 했을 것이다. 당시 사건을 취재한 기자에게 든 확신은, 그들이 동네에서 마주칠 수 있는 평범한 학생들이었다는 것이다. 반에서 1~2등을 다투던 모범생도 있었고, 다른 아이들을 도와주다 변을 당한 학생도 있었다.

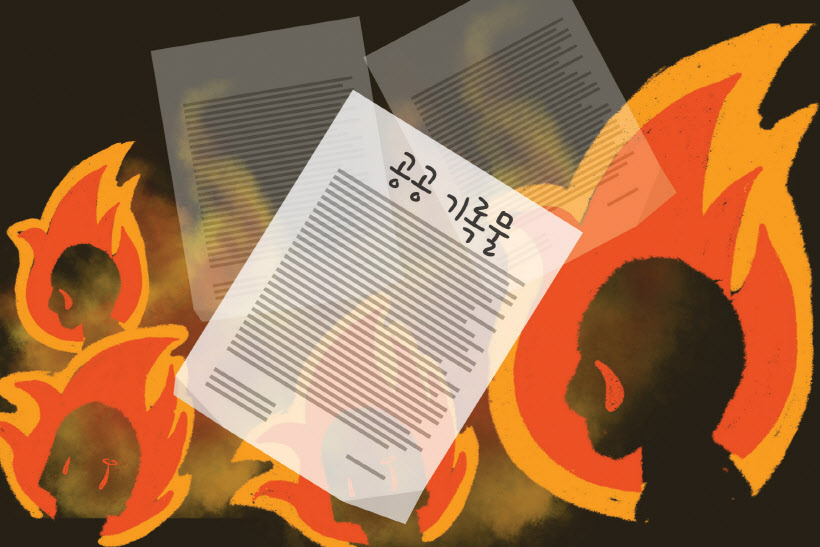

다행히 화재참사 20주년을 맞아 유족회와 시민단체 등으로 구성된 '추모준비위원회'가 왜곡된 사실을 바로잡고, 어른들의 잘못을 되돌아보며 공공기록물을 만드는 작업을 벌이기로 했다고 한다. 이 작업이 성공적으로 마무리된다면 불쌍한 영혼들이 더 이상 '잊힐 권리'에 집착하지 않고, 자신들을 기억해주길 바라지 않을까 싶다. 이용의 '잊혀진 계절'이 귓가를 맴도는 10월의 마지막 날이다. '엄마'라고 적힌 리본을 달고 추모식장 한 편에 서 있던 조화가 자꾸 눈에 밟히는 하루다.

/임성훈 논설위원