혼인·운전면허 취득·신용카드 발급·8급 이하 공무원 임용·입대 나이는 18세다. 영상물 등급 평가도 18세를 기준으로 한다. 그런데 유독 참정권만은 만 19세로 그동안 모순이란 지적이 끊이질 않았다. 세계에서 선거 연령을 19세로 정한 나라는 거의 없다. 대부분의 나라가 18세로 압도적으로 많다. 인도네시아 등 4개국은 17세, 16세인 나라도 오스트리아, 쿠바를 비롯해 6개국이나 된다. 의미 없는 선거지만 북한도 17세에 선거권을 준다.

한국의 선거연령은 1948년 제헌 헌법에서 만 21세로 정한 이래 1960년 3차 개헌 때 만 20세로, 2005년 여야 합의로 19세로 두 번 조정이 있었다. 그 이후 각종 선거 때마다 야당은 선거 연령을 18세로 낮추자고 줄기차게 요구했고, 여당은 끊임없이 반대했다. 야당이 이처럼 요구하는 것은 인구가 점차 고령화되면서 보수 성향이 짙은 60대 이상 유권자들의 영향력이 커진 것도 무시할 수 없다. 지난 대선 TV토론에서 선거연령 질문이 나오자 당시 문재인 민주당 후보는 "북한도 17세죠"라며 "19세는 세계적으로 아주 부끄러운 일"이라고 했다. '선거연령 18세'는 문 대통령의 대선공약이기도 했다.

하지만 선거 나이를 낮추면 10대의 표가 진보에 유리한 걸까. 꼭 그렇지만은 않은 것 같다. 2012년 아르헨티나 하원은 선거 나이를 16세로 낮추는 법안을 야당의원이 집단 퇴장한 야밤에 131대 2의 압도적인 찬성으로 법안을 처리했다. 당시 여당은 젊은 층에 인기가 있는 크리스티나 페르난데스 대통령과 3선 개헌선 의석 확보를 위해 16세 이하로 낮출 때 발생하는 130만 표가 필요했다. 그러나 예상은 빗나갔다. 집권 여당은 패배하고 대통령의 3선 도전의 꿈도 물거품이 됐다.

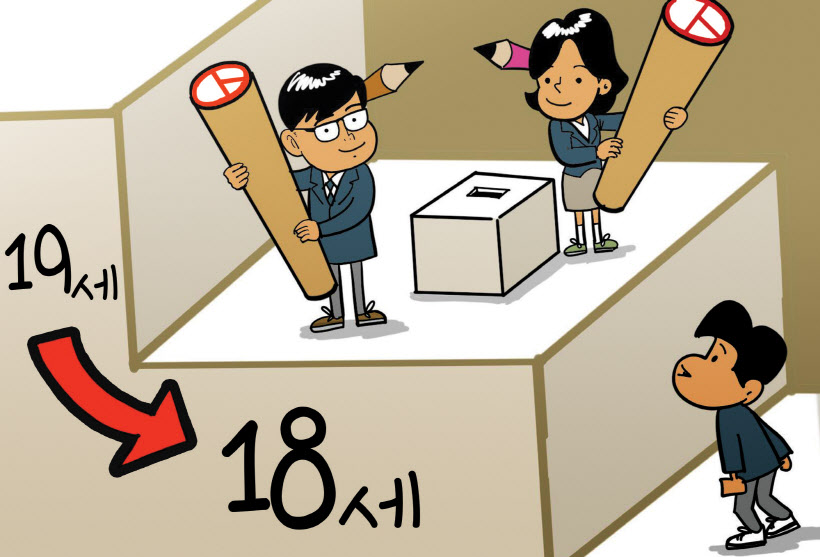

우리나라 선거 연령이 만 18세로 낮아졌다. 새로 편입되는 '젊은' 유권자는 53만2천295명으로 전망된다. '젊은 표는 진보'라고 생각하는 '4+1'협의체는 환호하고 있다. 그러나 최근 '1020 세대'가 '3040 세대'보다 보수화돼 선거연령 하향이 큰 영향을 주지 않는다는 반론도 있다. 여기에 '학교의 정치화'를 경계하는 분위기와 고등학생들을 '정치판'에 끌어들이는 것이 과연 바람직하냐는 주장도 만만치 않다. 이들의 표심은 그렇다 치고, 참정권의 확대로 이제 '18세'는 명실상부, 우리 사회의 확실한 기준 나이로 자리 잡았다.

/이영재 논설실장