지난 2016년 더불어민주당 문재인 대표는 20대 총선을 앞두고 절박했다. 안철수계가 동거를 거부하고 탈당하는 등 제1야당이던 민주당은 고립무원 상태에 빠졌다. 문 대표는 총선을 지휘해 줄 사령관이 절실했고 김종인에게 그 역할을 읍소했다. 그를 선대위원장으로 모시기 위해 그 스스로 "삼고초려했다"고 고백했고, 비상전권을 위임했다. 김 위원장은 결국 20대 총선에서 민주당을 단 1석 차이의 제1당으로 만드는데 성공한다. 옥새파동으로 자멸한 새누리당 덕을 톡톡히 봤지만, 이해찬을 공천에서 탈락시킬 정도였던 김 위원장의 강력한 지도력도 큰 몫을 한 것이 사실이다.

하지만 4년 전 김 위원장의 행적은 전혀 다른 곳에 있었다. 2012년 19대 총선과 그해 연말 18대 대선 때는 새누리당과 박근혜 전 대통령 편에서 맹렬히 선거현장을 누비고 다닌 것이다. 보수의 본산인 새누리당에 '경제민주화'라는 사회민주주의 정책을 이식시켜 큰 효과를 봤다. 총선은 새누리당의 과반수 승리로, 대선은 박근혜의 당선으로 끝났다. 당시 민주통합당 문재인 후보도 김 위원장에게 지원을 요청했지만, 거절당했다. 두 사람의 득표율 차이는 3.6%, 미세한 득표율 차이에 김종인이 있었다.

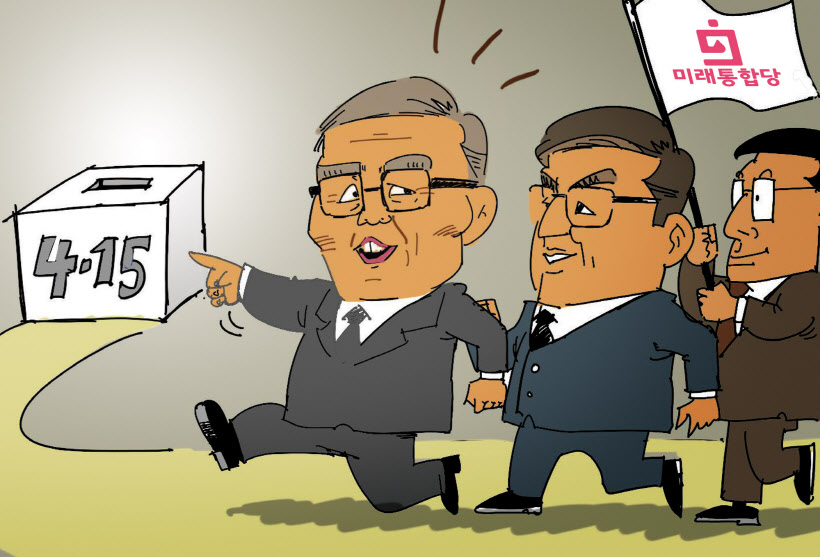

김종인이 이번엔 미래통합당 총괄선대위원장으로 21대 총선에 뛰어들었다. "제 인생의 마지막 노력으로 나라가 가는 방향을 반드시 되돌려 놓아야겠다고 결심한 것"이라며 통합당 행을 설명했다. 이번에도 자택까지 찾아온 황교안 당 대표의 삼고초려에 몸을 움직였다. '못살겠다, 갈아보자'는 복고적 구호를 회자시키며 선거 달인의 면모를 과시했다. 그러나 자·타칭 킹메이커로 불리는 김 위원장은 선거가 끝나면 토사구팽 당하길 반복했다. 최근 출간한 회고록 '영원한 권력은 없다'에서 박근혜 전 대통령과 문재인 대통령을 언급한 내용이 적대적이고 냉소적인 이유일 것이다.

코로나19, 연동형비례대표제로 인한 꼭두각시 비례정당 난립 등 전례 없는 초대형 변수 속에 치러지는 4·15 총선이다. 코로나 바이러스에 갇힌 비대면 선거 캠페인, 50㎝가 넘는 정당투표용지 등 생경한 총선 풍경이다. 초대형 변수로 웬만한 변수가 사라진 선거판에 '선대위원장' 전문가 김종인의 등장이 흥미롭다. 여야를 넘나드는 김종인의 종횡무진, 종착지가 궁금하다.

/윤인수 논설실장