선거는 끝났다. 21대 총선이 막을 내렸다. 선거 다음 날 아침, 늘 오가는 거리 한쪽에 아직도 힘없이 걸려있는 낙선자의 플래카드에도 봄의 햇살이 어김없이 쏟아지고 있다. 진정한 구경꾼이라면 이럴 때 승자에겐 박수를, 패자에겐 위로를 보낼 줄도 알아야 한다. 그런데 그게 쉽지가 않다. 그럴 기분도 아니다. 마음이 답답하다. 이번 총선에서도 어김없이 영남과 호남을 극명하게 갈라놓은 총선 지도를 또다시 지켜봐야 했기 때문이다.

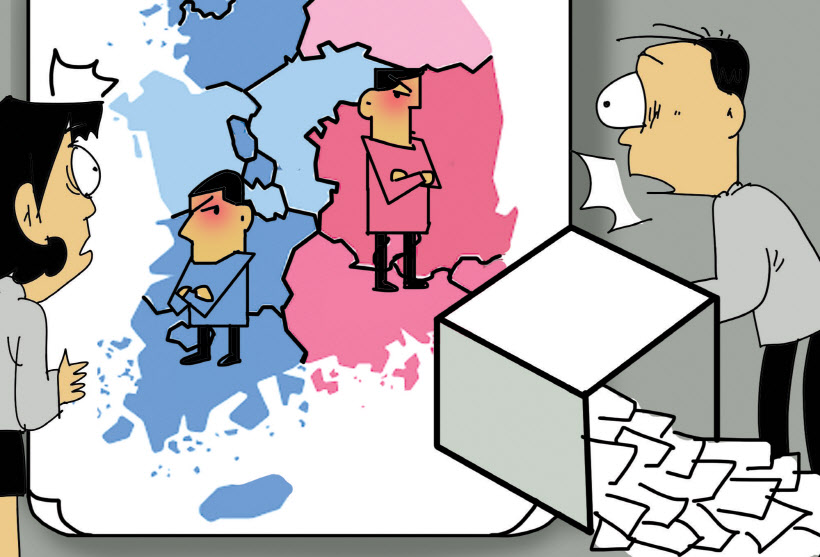

4·15 총선을 방금 끝낸 우리는 동서(東西)로 확연하게 갈라진, 붉은색과 푸른색이 칠해져서 오히려 처연하리만치 슬픈 총선 지도를 본다. 더불어민주당은 수도권과 호남 등 서쪽 지역을 석권했고, 미래통합당은 영남과 강원 등 동쪽 지역을 차지했다. 색은 더 선명해졌고 경계는 더 두터워졌다. 이 지도가 절대 유쾌하지 않은 것은 3김시대를 거치면서 지역주의 폐해를 처절하게 경험해본 우리로서는 다시는 이런 지도가 그려져선 안 된다는 걸 알기 때문이다.

지역주의는 한국 정치의 고질적인 병폐다. 이 뿌리의 근원이 어디라고 단정적으로 말하기는 어렵다. 그러나 그것이 순수한 '애향심'의 차원이 아닌, 아주 오래전부터 권력독점, 권력 과점 지향주의자에 의해 조장된 것만은 분명하다. 물론 권력으로부터 소외되었거나 좋지 않은 편견으로 불이익을 당할 경우, 이에 대해 반발과 반감이 생기는 것은 너무도 당연하다. 그렇다고 이를 막아야 할 정치지도자들이 지역주의를 이용해 이런 선거지도가 그려지는 것을 용인하는 것은 결코 좋은 모습이 아니다.

이제 우리도 바뀔 때가 됐다. 동서가 극명하게 갈라놓은 이런 총선 지도 그리기도 이젠 중단되어야 한다. 스스로 생각해 보라. 그동안 투표에 임하면서 지연, 학연이라는 비이성적인 사슬에 묶여 소중한 한 표를 행사하지 않았는지, 인물보다 '지역주의'의 볼모가 되어 나 스스로 이리 휘둘리고 저리 휘둘리지 않았는지, 이렇게 던진 내 소중한 한 표가 '포스트 코로나' 시대에 맞는 새로운 정치 패러다임 창출에 도움이 되는지 깊이 생각해 봐야 한다. 우리는 언제까지 구시대의 유물인 지역주의를 끌어안고 살아갈 것인가. 선거 치를 때마다 이런 슬픈 지도가 그려지는 것을 우리는 진정 부끄러워해야 한다. 세상이 변했다. 이제 지긋지긋한 지역주의의 사슬을 스스로 먼저 끊어내야 한다.

/이영재 주필