김장철이 한창이다. 전통적인 겨울맞이 통과의례인 김장문화는 지난 2013년 유네스코 인류무형유산에 등재된 한국 문화의 정수이다. 지난 22일은 제1회 '김치의 날'이었다. 올 2월 김치산업 진흥법 개정으로 탄생한 법정기념일이다. 김치 소재 하나하나(11월)가 모여 22가지(22일)의 효능을 나타낸다는 의미를 담았다는데, 김장철이 한창인 때니 금상첨화다. 첫 기념일인 만큼 대형 김장축제도 있을 법했지만, 코로나19 탓인지 밋밋하게 넘어간 건 아쉽다.

한국인과 김치는 떼려야 뗄 수 없다. 방금 무쳐낸 겉절이로 입맛을 돋우고 묵은지 김치찌개로 미각을 충전한다. 배추김치는 기본이고, 각종 무 김치에 갓김치, 파김치 등 재료와 숙성 정도에 따라 염장한 모든 채소는 김치가 될 자격이 있다. 한국인에게 김치는 영혼이다. 즐기지 않아도 김치 빠진 식탁은 미완성이니, 김치는 한국인의 영혼이다. 누구도 김치에서 소외되면 안 된다. 동네 전체가 김장 품앗이를 하고, 어려운 이웃에 김장김치를 나누어 주는 이유다. 김장 품앗이로 이룬 김치 공동체다.

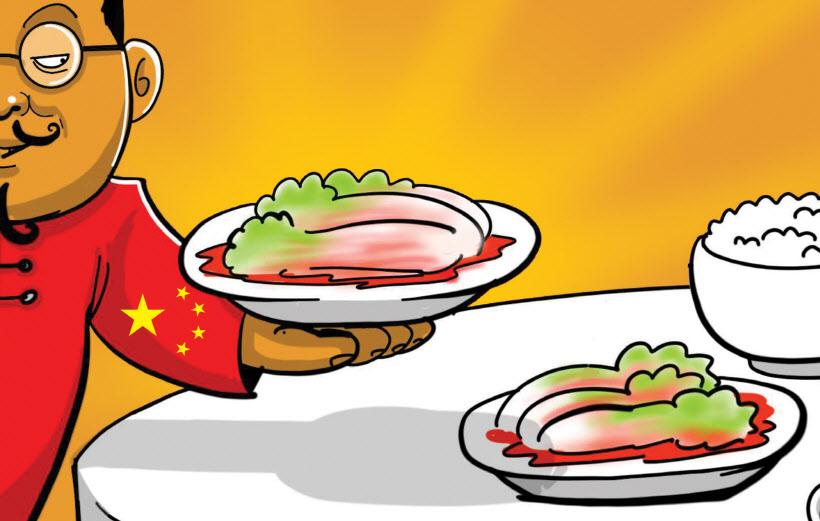

어제 중국 환구시보 뉴스가 기막히다. 중국이 김치산업 국제표준국이 됐다는 것이다. 중국이 상임이사국인 국제표준화기구(ISO)에서 지난 24일 중국이 제안한 김치제조 국제표준을 승인했다는데, 한국을 조롱하는 부연 설명이 뼈 아프다. 한국은 김치무역 적자국이며, 한국 김치 소비량의 35%를 차지하는 수입 김치의 99%가 중국 김치라며 '김치 종주국의 굴욕'이라고 보도했다.

국내 반응은 대체로 차분하다. 민간기구인 ISO의 인증이 김치무역을 규제할 국가간 표준도 아니고, 표준 명칭도 '김치(kimchi)'가 아닌 '파오차이(paocai)'라서다. 파오차이(泡菜)는 절임 채소를 통칭하는 단어다. 한국 김치를 '파오차이'로 부르던 그대로 국제표준으로 올려놓고 김치 표준 운운한 것이다. 한국 김치는 중국이 파오차이로 둔갑시킬 수 없는 정체성이 뚜렷한 음식이다. 하지만 한복, 판소리, 아리랑을 자국의 변방문화로 종속시키려는 중국의 문화 동북공정 도발이 김치에까지 이른 점은 경계해야 마땅하다.

1인 가구 증가와 품앗이문화 쇠퇴로 공장김치 유통이 늘면서, 저가 중국 김치의 침략이 거세진 건 사실이다. 김치 종주국의 위엄을 지켜낼 국제적인 문화교류와 김치산업 표준 제정이 시급하다.

/윤인수 논설실장