현직 관리와 왕실의 종친만이 응시했던 과거시험을 '등준시(登俊試)'라 한다. '등준시무과도상첩'은 영조 때 시행된 등준시 무과 합격자 18명의 초상을 모아 놓은 화첩이다. 그런데 이 중 세 명의 얼굴이 '곰보'다. 마마(천연두)를 앓은 자국이다. 역병은 양반이라고 봐주지 않았다. 전염병이 있으니 당연히 방역행정도 있었고, 왕명으로 역병 관련 의서도 발간했다.

허준이 지은 '신찬벽온방'엔 역병 예방을 위해 환자를 등지고 상대하고, 병자의 옷을 시루에 찌라고 했다. 현대판 거리두기와 소독의 개념과 비슷하다. 하지만 바이러스를 몰랐던 시절이니 과학적 실증과는 거리가 먼 누적된 임상의 결과였을테다.

현대 한의학은 허준 시대와 전혀 다르다. 한의대생들은 한의학과 양의학의 교과과정을 두루 섭렵하는 6년 커리큘럼을 이수해야 한다. 국가는 자격시험을 통해 한의사 면허를 주고, 전국 시·군·구 보건소에 공중보건한의사를 배치한다. 한의사도 의사, 치과의사와 같이 국가가 질병 치료의 독점적 권리를 인정한 의료인이다.

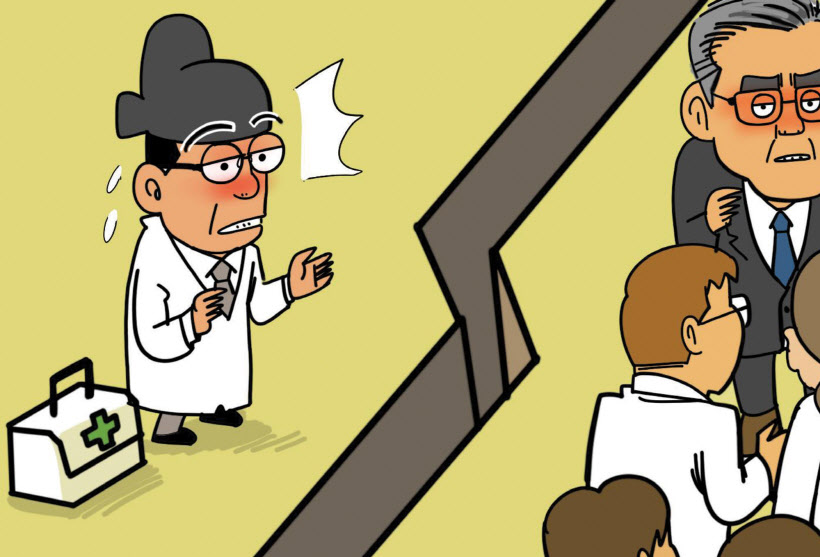

코로나19 사태에서 한의사들이 단단히 뿔난 모양이다. 코로나 사태 초기부터 방역 일선 참전 의사를 밝혔다는데 정부가 미적거렸다고 한다. 검체채취, 역학조사와 같이 교육받은 일반인도 가능한 기초 방역에도 한의사 투입을 주저하니 이해할 수 없다는 것이다. 경기도는 역학조사관 80%가 공중보건한의사였고, 코로나 확진자 홈케어 시스템에도 한의사를 배치했지만 전혀 문제가 없었단다. 하지만 경기도 사례일 뿐이다.

양의학계는 바이러스가 한의학 영역 밖이라는 입장인 모양이다. 그럴 수 있다. 하지만 코로나 방역을 위해 모든 자원을 동원해야 할 정부 입장은 이와 달랐어야 했다. 지난 1년, 한의사들을 검체채취, 역학조사, 경증환자 관리에 투입했다면 의료인력 대란도 막고 의미 있는 한의학적 임상 자료도 축적했을지 모른다. 중국은 양·한방 협진이 활발하다고 한다. 협진으로 사스 환자 사망률을 낮췄다는 연구 결과도 있다.

정부가 코로나와의 방역 전쟁에서 양·한방을 구분하는 건 한가한 행정이다. 고양이 손발이라도 빌려 할 형국에 흑묘백묘 따지는 격이다. 하물며 국가 인증 의료인이다. 악착같이 활용방안을 찾아야 맞다. 정부는 의료자원을 낭비하고 한의사는 자존심에 상처를 입었다니, 코로나 비상시국에 마주하기엔 민망한 장면이다.

/윤인수 논설실장