1964년 7월2일 린든 존슨 미국 대통령은 민권법에 서명했다. 공공장소에서뿐 아니라 취업, 교육, 법률상으로 인종과 피부색, 종교, 성별, 출신국가에 의한 차별을 금지한 법이다. 가장 큰 수혜자는 노예해방 이후 100년 동안 실정법으로 차별을 받았던 흑인들이었다. 성차별 문화에 희생당했던 여성들 또한 남성과의 동등한 사회적, 경제적 권리를 주장할 수 있게 됐다.

하지만 민권법으로 다인종, 다문화 국가 미국사회에서 모든 차별이 철폐됐는가 하면, 아니다. 미국 대법원이 '여성 노동자와 남성 노동자의 동등한 작업에 대해 동등한 보수를 받아야 한다'는 판결을 내린 건 1974년 일이다. 1993년 취임한 빌 클린턴 대통령의 내각 기념사진에 5명의 여성·4명의 흑인·2명의 히스패닉 장관이 포함되자, 한 칼럼니스트는 "다양한 미국인들의 얼굴"이라고 감격했다. 민권법 시행 50주년인 2014년 버락 오바마 대통령은 "반세기가 지난 지금도 모든 미국인들에게 기회를 주기 위해 노력하고 있다"며 현재진행형 차별을 인정했다.

차별 없는 미국을 선언한 민권법의 대의는 여전히 미완이다. 경찰의 차별적 공권력 행사에 흑인들은 오늘도 저항한다. 역차별 논란도 심하다. 백인들은 소수집단 우대정책(Affirmative Action)의 일환인 할당제 폐지를 법에 호소하고, 특히 백인남성들의 불만은 정치세력으로 확장되고 있다. 시대에 따라 달라진 법원의 판단은 혼선을 초래한다. 2003년 미시간대의 인종 할당제를 합헌으로 결정했던 미 대법원은, 2014년 소수인종을 우대하는 입학 사정을 폐지한 미시간주의 결정을 인정했다.

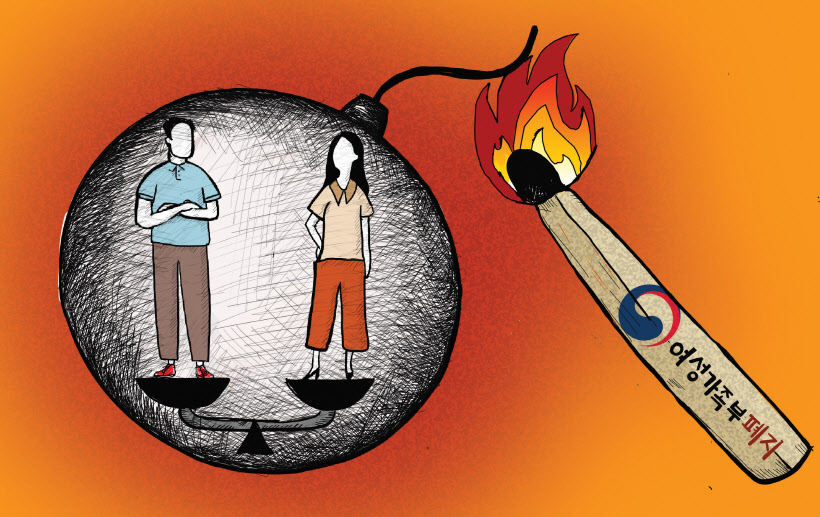

최근 우리 사회에서 젠더갈등이 심화되고 있는 가운데 국민의힘에서 여성가족부 폐지라는 민감한 주제를 돌출시켰다. 유승민 전 의원이 주장하고 이준석 대표가 맞장구친 가운데, 원희룡 의원 등 반대론도 만만치 않다. 유 의원과 이 대표는 기능 상실을 폐지 이유로 내세웠지만, 논쟁이 여성의 반발과 남성의 지지로 단순화되면 성 대결로 번질 수 있는 휘발성 이슈이다.

미국 사회에서 보듯이 차별은 일거에 해소할 수 없는 숙제다. 차별당했던 집단이 '무차별'을 선언해야 풀리는 문제라서다. 여가부 폐지 또한 여성들의 동의가 선행돼야 가능한 이슈다. 남성 정치인이 아니라 여성 정치인이 나서야 할 주제이지 싶다.

/윤인수 논설실장