초·중·말 삼복(三伏)엔 소도 쓰러진다는 말이 있다. 장마가 물러나고 고온다습한 북태평양고기압이 한반도를 덮으면서 땡볕 무더위가 이어진다. 한낮엔 35도를 넘나들고, 밤중에도 25도를 넘는 열대야에 밤잠을 설치기 마련이다. 이 무렵엔 식욕이 달아나고, 기력이 떨어져 더위를 먹는 약자(弱者)가 속출한다. 지친 몸과 마음을 추스를 보양식(補陽食)이 절실하다. 말 그대로 양기를 북돋워 주는 음식을 뜻한다. 민어, 장어, 닭, 오리고기를 섭취해 바닥난 기운을 충전해야 한다.

우리 조상들은 어떤 보양식을 먹었을까. 조선 시대라면 개장국, 민어탕, 장어탕, 삼계탕을 떠올리기 마련. 하지만 여름철 보양을 위한 특별한 음식은 없었다는 설이 유력하다. 개장국의 주재료인 개고기는 별식(別食)이 아니라 상식(常食)으로, 여름철에만 유독 많이 먹지는 않았다는 거다. 양반들이 여름철에 즐겼다는 민어 역시 양력 7·8월에 많이 잡혔기 때문이라고 한다. 제철 음식에 불과할 뿐 '민어탕이 반가의 보양식'이라는 말은 근거가 없다는 것이다. 문헌과 사료를 통해 '조선 시대 보양식은 없었다'고 결론지은 음식 평론가 황광해 선생은 장어도 보양식은 아니라고 했다. 조선 시대에는 장어에 대해서 깊이 알지 못했고, 보양식으로 먹었다는 기록이 없다고 한다.

그렇다면 토종닭에 인삼을 더해 푹 끓여낸 삼계탕은 어떤가. 유감스럽게도 조선 시대에는 존재하지 않는 음식이었다. 당시에 삼은 산삼을 지칭했고, 후기에 가삼(家參·인삼)이 재배됐으나 조정에서 엄격히 관리하기에 백숙(白熟)에 삼을 넣지는 못했다는 것이다. 삼계탕은 냉장시설이 갖춰진 1960년대 초 등장했다는 게 정설이다.

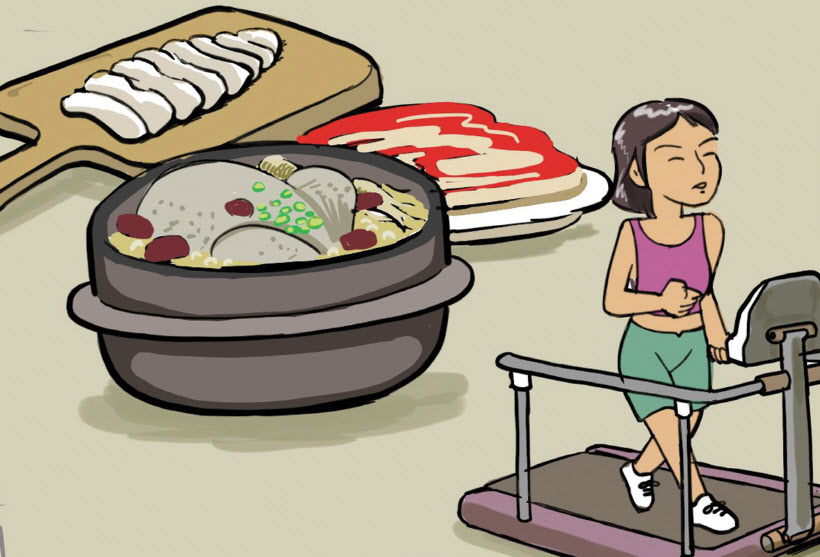

21일은 중복(中伏)이다. 여론조사기관의 최근 조사에 따르면 직장인들은 복날에 즐기는 보양식으로 삼계탕(70.6%)을 꼽았다. 이어 '장어(40.2%)', '한우(35.0%)', '제철 과일(26.6%)', '집 밥(18.7%)', '오리고기(16.4%)' 순이다.

길게 줄을 서던 복달임 특수가 예전 같지 않다고 한다. 족발과 치킨이 총알 배달되고, 저녁에 주문한 먹거리가 다음날 새벽 배송되는 세상이다. 여름철 인기 검색어도 보양이 아닌 운동과 다이어트로 바뀌고 있다. '과식과 비만은 자신에 대한 애정 결핍'이라고 한다. 보양식이 홀대받는 세상이다.

/홍정표 논설위원