중산층(中産層)은 재산 정도가 유산계급과 무산계급 중간을 말한다. 중소 상공업자, 소지주, 봉급생활자 등이다. 사전적 의미에도 불구, 중산층을 단정하기는 쉽지 않다. 짐작만 할 뿐, 기준잣대가 애매하고 개념조차 명징하지 못하다.

수년 전, 국민 의식조사를 한 국내 증권사가 대한민국 중산층의 기준을 제시했다. 종합하면 빚 없는 30평 이상 아파트, 월 급여 500만원 이상, 배기량 2천㏄ 넘는 중형차, 예금 1억원 이상, 연 1회 이상 해외여행 등이다.

프랑스에선 외국어를 하나쯤 구사할 수 있고, 악기를 다룰 줄 알며, 자신만의 요리를 만들고 직접 즐기는 스포츠가 있어야 한다. 사회적 공분에 의연히 나서고, 약자를 도우며 봉사활동을 꾸준히 해야 한다. 영국은 페어플레이, 자신의 주장과 신념, 독선적인 행동 지양, 약자를 돕고 강자에 대응, 불의·불평·불법에 의연하게 대처할 것 등이다. 경제적 요인은 중요하지 않다.

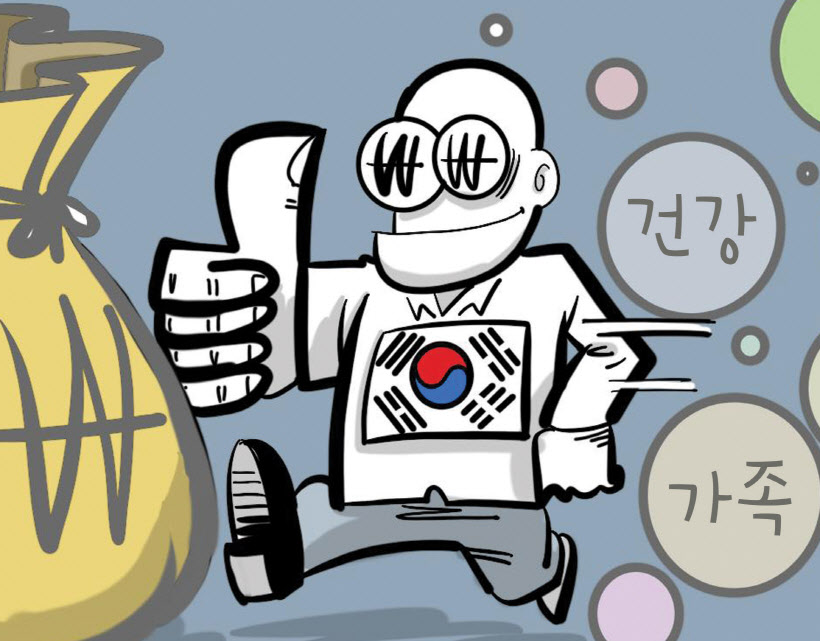

미국 여론조사기관 '퓨 리서치센터'가 17개 선진국을 대상으로 한 설문조사 결과를 최근 공개했다. "당신 삶을 의미 있게 만드는 게 뭐냐"고 물었는데, 한국인들만 '물질적 행복(material well-being)'을 1위(19%)로 꼽았다. 건강(17%), 가족(16%), 일반적 만족감(12%), 사회(5%), 자유(5%)는 뒷전이었다. 17개국 중 14개국에서 '가족'이 1위를 차지한 것과 대조적이다.

선진국 국민들이 삶에서 가장 가치 있게 생각하는 것은 가족(38%), 직업(25%), 물질적 행복(19%) 순이었다. 한국·대만(3위), 스페인(4위) 3개국만 가족이 후 순위로 밀렸다. 미국과 영국에선 '친구 등 공동체'가 2위에 올랐지만, 일본·대만(7위), 한국(8위) 등 동아시아 국가에선 응답자 10명 중 1명 이하만 친구나 공동체를 꼽았다고 한다.

조선 시대엔 의리를 지키고, 나라님 잘못에 바른말 하기가 중산층 덕목으로 꼽혔다. 서적 한 시렁, 거문고 한 벌로 시음을 즐기고, 봄 경치 보려 뒷마당에 나귀를 매었다. 두어 칸 집에, 두어 이랑 전답, 동·하복 두 벌이면 충분하다 여겼다.

선진국이 됐어도 대한민국은 '기승전-전(錢)'이다. 중산층 다섯 중 넷은 자신이 (중산층) 아래라고 생각한다. 배가 불렀어도 식탐은 여전하다. 부끄럽지 않은가.

/홍정표 논설위원