음식에는 특별한 힘이 있다. 맛뿐만 아니라 장소와 기억, 함께한 사람, 감정 등 복합적인 요소들을 담고 있는 음식은 그래서 우리가 지칠 때 크고 작은 힘이 되어주기도 한다. 엄마가 가족들을 위해 만들었던 음식을 떠올린 딸의 이야기와 사계절의 아름다움을 가득 채운 식탁을 담은 두 권의 책을 소개한다.

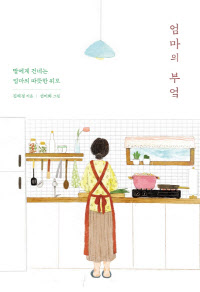

■ 엄마의 부엌┃진채경 지음. 시그마북스 펴냄. 218쪽. 1만3천500원

치매로 인해 요리를 못하게 된 엄마

뒤늦게서야 떠올린 소중한 추억들

냉장고 가득 채워져 있던 색색의 나물 반찬, 종일 쭈그려 속을 채운 김장김치, 고기 다지는 소리만 들어도 기분이 좋아지는 엄마표 돈가스, 김밥을 준비하는 날의 고소한 냄새 등.

'개인적 경험'이지만 '보편적 정서'라고 표현한 저자는 뒤늦게서야 조금이나마 이해하게 된 엄마의 마음과 그에 대한 그리움을 엄마가 손수 해줬던 음식과 추억으로 따뜻하게 풀어냈다.

■ 보통날의 식탁┃한솔 지음. 티라미수 더북 펴냄. 260쪽. 1만7천원

영화 '리틀 포레스트'처럼 포근하게

계절별 레시피로 '나만의 한 그릇'을

봄의 '냉이 짱아찌', 여름의 '완두콩 국수', 가을의 '늙은 호박 크럼블', 겨울의 '김장김치와 수육'까지. 푸드스타일리스트로 활동한 저자의 책에는 저자가 사는 충북의 작은 시골집과 경남 합천의 외갓집 등에서 맞은 사계절의 담백하고 포근한 레시피가 야무지게 담겨있다.

마치 영화 '리틀 포레스트'처럼 마음을 부드럽게 어루만지는 마흔 개의 레시피는 계절이 바뀔 때마다 든든한 '나만의 한 그릇'을 차려내는 나침반이 된다.

특히 책에 담긴 사진들은 보는 것만으로도 힐링이 된다. 식재료와 음식의 정갈한 아름다움을 보여줄 뿐 아니라 사계절의 감성도 담겨 있어 어느 페이지를 열어 보더라도 금세 기분이 좋아진다. 간단하게 적힌 레시피 역시 음식에 대한 궁금증을 덜어주는 보조 역할을 한다.

/구민주기자 kumj@kyeongin.com