1960~90년대 고교생들은 이른 아침에 집을 나서야 했다. 정규수업 1교시는 8~9시부터 시작되나, 교사들은 2~3시간 전부터 '0교시' 출석 체크를 했다. 학교가 몰린 노선 시내버스는 출근 때보다 이른 시간에 더 혼잡했다. 늦은 밤까지 계속되는 야자(야간자율학습)는 엎친 데 덮친 격. 아침잠 많은 학생은 하루하루가 악몽이었다. 대입 성적이 좋은 명문고는 대체로 등교 시간이 빨랐고, 야자는 길었다.

교사들도 고역이기는 마찬가지. 새벽에 출근해 별을 보고 퇴근하는 일상이 즐거울 수 없다. '워라벨'은 개념조차 없던 시절이다. 야자시간 감독 배정을 둘러싼 갈등에 불만이 커지면서 학내 문제가 되기도 했다. 수년 전 정년퇴직한 선배는 "방학만 아니라면 진즉 그만뒀을 것이라고 푸념하면서도 천직으로 알고 다녔다"고 한다. 고교생을 둔 학부모 역시 고통스러운 3년을 보내야 했다. 0교시와 야자는 학생, 교사, 학부모 모두에 흑역사로 남았다. 0교시에 대한 비판이 커지면서 1990년대 말부터 새벽 등교가 급격히 감소했다. 학생들의 창의와 자율을 강조한 김대중 정부의 교육철학도 영향을 미쳤다. 경기교육청은 2010년대 중반 0교시를 폐지하기로, 이듬해엔 야자도 전면 금하기로 했다. 용인과 안양, 평택 등지 일부 학교는 여전히 8시 전부터 수업하는 것으로 전해졌다.

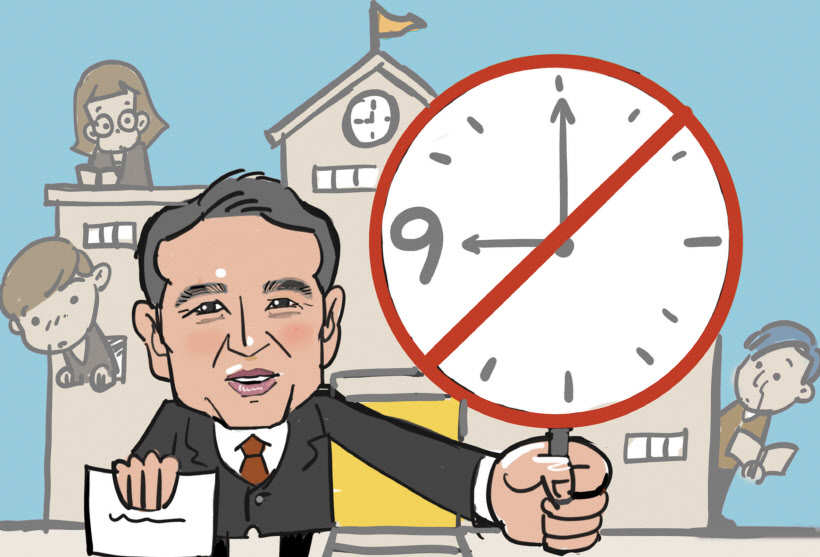

임태희 경기교육감이 '1호 공약'으로 9시 등교를 폐지한다고 해 논란이다. 융통성과 자율로 포장했으나 사실상 0교시의 부활 아니냐는 게 전교조 시각이다. 이와 관련, 전교조 경기지부는 "교육감의 자율이란 이름 뒤에는 잠 덜 재우고 공부를 더 시켰으면 한다는 뜻을 학교 현장에 배포한 것"이라며 공약을 철회해야 한다고 주장했다. 임 교육감은 공약의 취지를 설명하면서 오해가 있다고 했으나 0교시 부활 가능성을 부인하지 않아 의문부호가 남는다. "대다수 학생과 학부모, 교사가 '공부 좀 더 하자' 원한다면 억지로 금지할 필요는 없다"는 것이다. 보수 성향 교육감의 9시 등교 폐지 공약은 진영에 따라 아전인수격으로 해석될 수 있다. 하지만 0교시가 부활할 것이란 걱정은 과하단 느낌이다. 교육환경을 십 년 전으로 돌려놓자는 건 분명 아닐 것이다. 고교 시절, 졸린 눈 비비며 새벽밥 먹고 별 보며 귀가한 교육감이다.

/홍정표 논설위원