대중화됐다지만 골프는 여전히 서민과는 거리가 먼 스포츠다. 장비와 골프장 이용료도 비싸거니와 입문 단계는 물론 실력을 유지하려면 만만치 않은 비용을 꾸준히 치러야 한다. 그래도 골프 인구는 지난해 기준 564만 명으로 급증했단다. 스크린 골프장이 결정적 역할을 한 것으로 짐작되지만, 골프장들도 평일에도 부킹 전쟁을 벌일 정도로 호황을 누린다.

대중화의 후유증인가. 아마추어들의 골프 현장은 요절복통이다. 1번 홀 타수를 모두 파로 기록하는 일파만파는 캐디 룰로 정착된지 오래다. 벌타 없이 멀리건이 남발되고, 경기 지연의 원흉(?)인 초보 골퍼들은 러프나 벙커에 빠진 공을 페어웨이로 옮겨 치는 특권(?)을 누린다. 친목과 스트레스 해소가 목적인 아마추어 골프 문화인 셈이다. 진지하게 룰을 따지며 공을 치는 팀이라면 내기 골프가 틀림 없다.

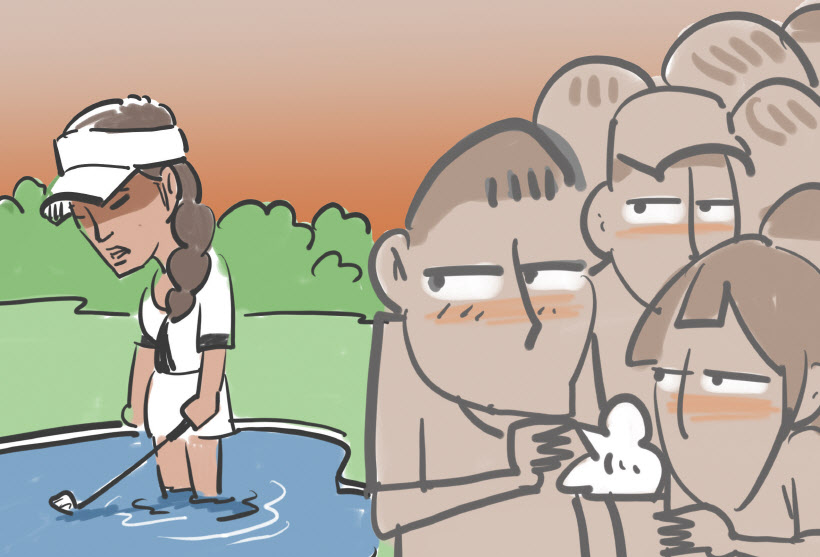

프로 골프에선 어림 없는 일이다. 신사의 스포츠라는 자긍심도 있지만 한타 한타가 돈이니 룰을 철저하게 따지고 지킨다. 2017년 미여자프로골프(LPGA) 메이저 대회인 'ANA 인스퍼레이션' 대회는 최악의 벌타 사건을 기록했다. 미국의 렉시 톰슨은 3라운드 17번 홀에서 볼 마커 보다 몇 ㎝ 떨어진 곳에 공을 놓았다. 모두가 모르고 지나간 일을 시청자가 제보했다. 경기위원회는 다음날 4라운드 경기 중인 톰슨에게 오소 플레이와 스코어카드 오기로 4벌타를 부과했다. 톰슨은 단독 1위에서 5위로 떨어졌고, 결국 연장전에서 유소연에게 우승을 헌납했다.

최근 한국여자프로골프의 신성으로 등장한 윤이나가 지난 6월 한국여자오픈골프선수권대회 1라운드 15번홀 러프에서 남의 공을 친 사실을 뒤늦게 자진 신고했다. 당시 경기위원에게 이실직고했으면 2벌타를 받아야했지만, 알고도 모른 체 경기를 진행했다는 것이다.

미담이 될 뻔한 자진 신고가 추문으로 번지고 있다. 코치와 부모가 당시 오구 플레이 은폐에 동조했고, 캐디의 경고를 무시한 사실 등이 공공연하게 퍼지자 자진 신고로 무마하려했다는 의혹 때문이다. 윤이나는 오구 플레이를 숨긴 채 투어를 계속했고 지난 17일 '에버콜라겐 퀸즈 크라운'에서 우승까지 했다. 골프 정신과 양심에 반한다. 언론의 각광을 받던 300야드 장타 신인이 개화 직전에 모럴 해저드에 빠졌다. 벌타 없이 탈출할 수 없는 해저드이다.

/윤인수 논설실장