소설가 선생님이 가방에서 무언가를 꺼냈다. 비닐봉지엔 오이와 고추, 감자가 들어있었다. "강릉에서 보내온 거야. 가져가서 먹어." 나는 고맙다고 냉큼 받았다. 만날 때마다 선생님은 뭐든 한아름씩 안겨준다. "선생님! 우리 10년쯤 더 나이 들면 매일매일 친구들 불러다 밥도 먹고 술도 먹고 차도 마시면서 그렇게 설렁설렁 같이 늙어요. 소설이랑 시 얘기나 하면서 그렇게요." 내 말에 선생님이 대답했다. "어? 나 벌써 그렇게 사는데? 만두 백개씩 빚고 김장 80킬로씩 해. 친구들 먹이는 재미로 살거든. 서령도 우리 집 놀러와!"

친구·선후배들 하루 멀다하고 초대

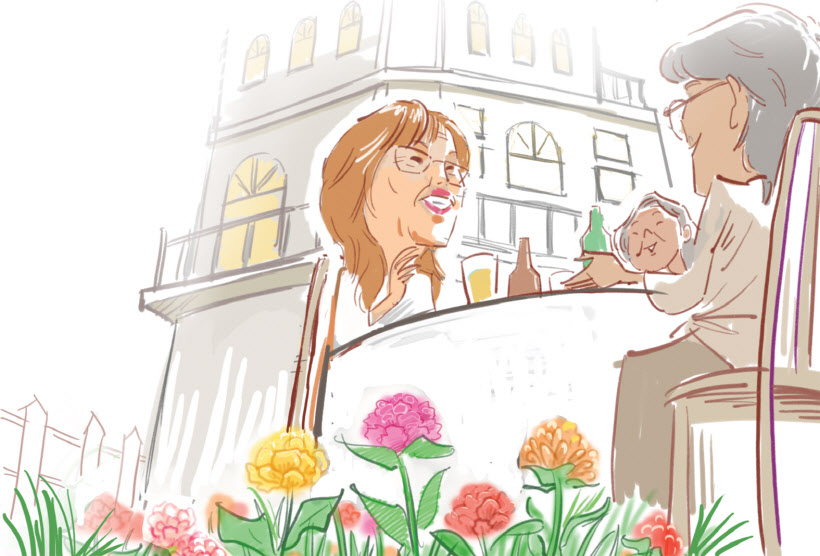

제라늄·금잔화 핀 마당서 소맥 말고

3층짜리 건물 사 식당에선 낭독회…

나는 예쁜 할머니가 되고 싶다. 잘 웃고 잘 노는 수다쟁이 할머니가 되고 싶다. 친구들과 선배들, 글 쓰는 후배들을 하루가 멀다고 집에 초대해 제라늄과 금잔화 잔뜩 핀 마당에 상 펴고 앉아 소맥을 마는, 웃기고 이상한 할머니가 되고 싶다. 집에 손님들이 하도 많이 와서 "아, 진짜! 또 술판이야? 지겹지도 않아?" 딸아이가 소리치면 만원짜리 몇 장 쥐여주며 "시끄럽고, 넌 나가서 놀아" 그러면 되니까. 사실 그런 소설을 쓰다 말았다. 나이 든 작가 할머니들이 3층짜리 건물을 하나 산 다음, 1층은 주차장과 작은 식당으로 쓰고 2층의 절반은 거실, 나머지 절반과 3층까지 작은 방들을 만들어 함께 사는 이야기. 식당에선 일주일에 한 번씩 낭독회를 여는데 동네 주민들이 오며 가며 들르고, 꼬마들이 자주 오면 동화도 읽어주는 그런 곳. 동네 사람들이 행여 실버타운이라 부를까 봐, 그건 또 자존심이 상해서 기어이 호텔이라고 조그만 간판도 달아둔 곳. 물론 진짜 호텔인 줄 알고 손님이 들어오면 "할머니 손님 아니면 안 받아요!"라며 돌려보내지만.

그 미완성 된 소설 종종 꺼내보며

요즘 자꾸 웃기는 할머니 되고 싶다

완성하지 못했다. 소설가 할머니들이 소설 속에서 하도 수다를 떨어대 귀가 다 멍멍했기 때문이었다. '이상하고 아름다운 그랜마호텔'이라는 제목을 붙여둔 그 미완성 소설을 나는 종종 꺼내본다. 호호할머니가 되면 꼭 이렇게 살아야지, 마음을 다잡으면서 말이다.

아직 제라늄과 금잔화 핀 마당집은 없지만, 그랜마호텔도 못 지었지만, 며칠 전 소설가 후배가 집에 놀러왔다. 나는 만두를 빚을 줄도 모르고 김장도 할 줄 몰라서 배달 앱을 켜 삼겹살을 주문했다. 나 여기 놀러왔는데. 멀고 먼 어느 세상엘 먼지로 떠돌다 지구가 마음에 들어 한 번 놀러 가볼까? 하며 왔는데. 지구의 삶은 생각보다 빡세고 피곤하다. 그래도 언젠가는 꼭 할머니들을 초대해 낭독회나 하며 살아야지. 아니면 소맥이나 말든가. 자꾸만 빨리 할머니가 되고 싶은 날들이다.

/김서령 소설가