월미도 폭격으로 가족을 잃고 당숙모와 지내던 지영현은, 자신이 부역자의 딸임이 발각될 것을 두려워하면서 대불호텔에 묵을 손님을 데려와 동갑내기 고연주를 돕는다. 사생아로 태어난 화교 청년 뢰이한은, 다른 곳에서 중화루를 이어갈 계획을 품고 냉대와 차별을 참아가며 중화루의 관리인 역할을 하고 있다.

어느 날, 오래된 저택에 대한 글을 준비하던 소설가 셜리 잭슨은 투숙객으로 대불호텔을 방문하고, 원한과 악의에 찬 보이지 않는 '존재'가 이 호텔을 사로잡고 있다며 두려움에 떤다.

1888년 세워진 최초의 호텔 배경

'나'가 '박지운'에 듣는 액자 구성

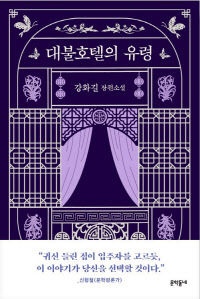

강화길 작가의 두 번째 장편소설 '대불호텔의 유령'은 2019년 '문학웹' 플랫폼에서 연재되었다가, 2021년 문학동네 출판사에서 정식 출간되었다. 자신을 억누르고 짓밟아왔던 목소리로 인해 새로운 글을 쓰지 못하고 괴로워하던 소설가 '나'가, 알츠하이머에 걸린 '박지운'으로부터 듣게 되는 대불호텔의 이야기가 액자 소설의 형태로 담겨져 있다.

대불호텔은 제물포항이라 불리던 개항장에 1888년에 세워진 우리나라 최초의 서구식 호텔이었으나, 1899년 경인선 개통으로 쇠락해간다. 1918년에 청인들에게 매각되어 '중화루'라는 유명 요릿집으로 변모하였지만, 결국 1978년에 철거된 근대 건축물로 소설의 주요 공간적 배경을 이룬다.

책 속의 이야기들은 실제 사건을 바탕으로 했으나 대부분 창작된 것이며 허구성이 강하다.

역사소설의 외형을 지니면서도 유령이라는 존재를 위화감 없이 녹여낼 수 있었던 건 자신의 기억을 믿을 수 없는 서술자가 등장하기 때문이다. 소설 속 인물들이 보고 듣는 장면은 의도적으로 혼란스럽게 묘사된다.

수많은 이야기를 창작하는 직업이나 정작 자신의 이야기를 드러내지 못하는 소설가 '나'는, 유년의 고향인 이리에서 자신을 고종 황제의 딸 '문용 옹주'라 말하는 여성들의 존재와 소문에 매혹되었다가, 꿈과 현실이 뒤섞인 기억을 가지게 된다.

대불호텔에서 일어난 일을 소설가에게 들려주는 '박지운' 역시, 중화루의 관리인이자 라이 가문의 일원이었던 뢰이한을 통해 알게 된 이야기를 전달하나 병세의 악화로 인해 사실과 진실을 혼동한다.

제목에 나타난 '유령'은 누구일까? 불길하고 어두운 이미지로 점철되었을 거라고 예상하지만, 형체와 정체가 불분명한 작품 속 존재는 자극적인 시각적 묘사가 아니라 조용하게 파고드는 청각적 심상을 통해 모습을 드러낸다.

시종일관 악의에 찬 목소리로 불길한 예언을 들려주는 '유령'은 배반과 의심을 통해 서로를 파멸에 이르게 만드는 '악령'이자, 언젠가 사람들이 떠나게 되면 폐허가 될 운명을 지연시키려는 '대불호텔' 그 자체, 혹은 전쟁과 폭격으로 가족을 잃고 어제의 이웃에게 칼부림을 서슴지 않는 이들의 눈먼 복수심과 '광기'일 수 있다.

실제 바탕이나 대부분 창작·허구

인물 보고 듣는 장면 의도적 혼란

오래된 설화인 장화-홍련에서 보여준 두 자매의 억울한 죽음 모티프를 작가는 독특하게 해석한다.

우리가 알고 있는 설화 속에서는 담대했던 수령을 만나 원념(怨念)을 풀고 저승으로 돌아갔지만, 자매들로 인해 원통하게 죽은 수령들의 한은 여전히 해소되지 못했다는 점을 짚어낸다. 소설 속에는 장화-홍련의 변형처럼 보이는 관계들이 여럿 눈에 띈다.

소설가의 엄마인 박영소와 뢰이한의 딸이었던 김보애, 대불호텔의 직원이었던 고연주와 호객꾼이었던 지영현은 모두 부모의 사랑이 넉넉하지 않았던 존재들이면서, 타인에 대한 갈망과 외로움이 극심했던 사이다. 다만, 여성과 이방인에 대해 적대적이었던 세상 속에서 자매처럼 지내던 두 사람은 비극적인 파국에 이른다.

"결국 이야기를 쓴다는 건, 살아가는 일과 비슷한 것 같다. 매일매일 할 수 있는 일을 하면서 그냥 계속 살아가는 것. 삶은 그런 식으로 지속되는 거라는 사실을 받아들이는 것. 그 삶을 소중하게 생각하는 것. 그 마음이 결국은 다시 글을 쓸 수 있게 해준 것이라 믿는다."(책 301쪽)

타인의 목소리로 글을 쓰는 소설가의 어지러운 내면은 책의 말미에서 담담하게 안정된다. 치열하게 내면의 목소리와 마주해야 했던 작가의 소박한 결심은 자신을 부드럽게 껴안았다. 대불호텔의 유령 이야기를 따라가던 소설가 '나'와 박지운의 손자인 '진'은 이야기를 들어주는 사람들이었다.

대불호텔에서 죽은 여성의 이야기에 귀를 기울였던 그들은 감정의 평행선을 그리며 서로에게 다가가지 못했던 존재들이다. 음험한 목소리로 소중한 사람을 잃게 될 거라고 말하던 '유령'의 목소리는 강력했지만, 서로에 대한 이야기가 필요하다는 두 사람의 고백 앞에서 힘을 잃었다.