스탠리 큐브릭의 영화 '2001: 스페이스 오디세이'는 인공지능(AI)과 인간의 갈등을 극적으로 그려낸 작품이다. 영화는 인류의 기원과 발전에 대한 철학적 통찰과 함께 대사가 거의 없이 대부분 영상과 음악으로 전개되는 독창적인 방식을 보여준다. 1968년에 나온 영화지만, 영화사에서는 여전히 철학적 영화로 또는 SF의 한 하위 장르인 스페이스 오페라의 문법과 가능성을 제시한 작품으로 평가받는다. 원작은 SF의 3대 거장으로 꼽히는 아서 찰스 클라크(A. C. Clarke, 1917~2008)의 동명소설이다. 요즘처럼 장르의 경계가 해체되는 상황에서 이미 두 세대나 앞서 작품과 영화가 거의 동시에 나오는 실험적 시도를 했다는 점이 흥미롭다.

영화는 세 부분으로 구성돼 있다. 1부는 인류의 기원으로 신비의 에너지체(體)인 정체불명의 검은 돌기둥의 계도를 받아 인류가 도구를 사용하는 존재로 바뀌고 종래에는 현대문명으로 발전하는 과정을 담았다. 2부는 목성 미션으로 인류가 인공지능이 탑재된 슈퍼컴퓨터 '할'의 도움을 받으며 목성 탐사를 시작하는 내용이다. 작품 중반부터 인공지능 '할'이 조력자가 아니라 주재자로 바뀌고 주인공 데이브를 제외한 나머지 우주비행사들을 모조리 살해한다. 고투 끝에 데이브는 '할'을 상징하는 붉은 색 카메라를 끄고 여행을 지속한다. 3부는 목성과 무한한 창공 부분으로 데이브의 죽음과 탄생을 동시에 보여주고, 인류의 새 여명을 암시하며 끝난다. 지금 보면 매우 싱거울 수 있지만, 두 세대 전에 슈퍼컴퓨터와 인공지능 그리고 화상전화 등을 창안해낸 상상력과 독특한 영상문법 그리고 영화음악 등 모든 면에서 획기적인 영화다.

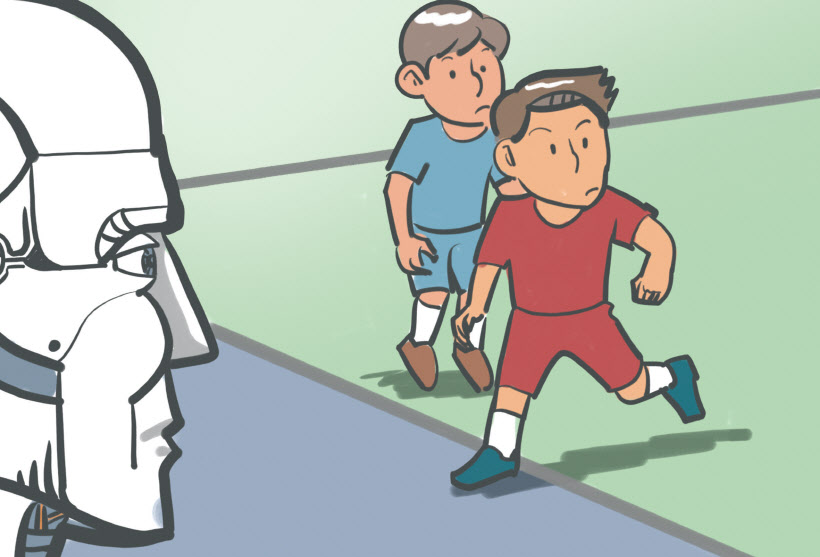

이번 카타르 월드컵의 특징은 오프사이드 판정 등에 AI기술과 비디오 판독을 적극 활용한다는 점이다. 판정시비를 없앤다는 점에서는 바람직하지만, 어느새 AI가 스포츠는 물론 우리 일상에까지 깊숙이 들어와 있다는 점이 놀랍고 새삼스럽다. 6일 새벽에 열린 브라질전에서 받은 페널티킥도 AI의 검증을 거쳤다면 어떤 판정이 나왔을까? 아쉬움은 있지만 그래도 축구심판은 AI가 아니라 여러 변수를 만들어내는 인간이 계속 심판을 보는 것이 더 나을 것 같다.

/조성면 객원논설위원·문학평론가