나는 문예창작학과 졸업생이다. 문예창작학과에 입학하기 전 다른 학교 사범대학을 3년이나 다녔다. 애초 내 꿈은 소설가였으나 철들 리가 없는 스무 살에 소설을 쓸 수 있을 거라고는 생각하지 않아서 그저 무난하게 사범대학에 진학했던 것이다. 나는 충분히 철이 든 후에 소설을 공부하고 싶었다. 그리고 아름다운 첫 소설을 쓰고 싶었다. 3년 동안 어울리지도 않게 교육학 책을 들고 다니며 나는 마냥 지루했다. 이왕 3년이나 다닌 것, 그냥 한 해 더 다녀서 졸업을 하고 교사 자격증이라도 딸까, 고민하지 않은 건 아니지만 내가 기어이 사범대학을 그만두고 만 건 우습지만 먹을 갈기 싫어서였다.

먹 갈기 싫어서 사범대학 그만두고

유학도 포기… 문예창작학과 졸업

당시 내가 다녔던 학교의 학과장 교수님은 명망 있는 서예가였는데 걸핏하면 학생들을 불러 연구실에서 먹을 갈게 했다. 조교가 까딱까딱 손짓을 하며 누군가의 이름을 부르면 그게 먹을 갈라는 소리인 줄 알아 모두가 어깨를 푸들푸들 떨며 진저리를 쳤다. 스무 살, 스물한 살 청춘들을 짧으면 네 시간, 어떤 날에는 일곱 시간까지도 잡아두고 먹을 갈게 하니 그걸 누가 좋아했을까. 이유를 알 도리는 없지만 내가 제일 자주 불려갔다. 사브작 사브작 교수님이 화선지 넘기는 소리를 들으며 먹을 갈았다. 그러면 사각사각 벼루 위에서 먹이 움직이는 소리가 섞였다. 사각사각, 사각사각. 연구실 창밖으로 노을이 졌고 잣나무가 흔들렸다. 처음에는 그게 잣나무인 줄도 몰랐다. "소나무인가" 내가 중얼거렸을 때 교수님이 "잣나무다" 짧게 말해 그런 줄 알았을 뿐이다.

내가 졸고 있는 걸 몰랐는지, 아니면 조는 걸 깨우려 그랬는지 교수님은 종종 나에게 "고문진보(古文眞寶) 한 번 들어보자" 하셨다. 그러고 보면 이제 알 것 같기도 하다. 교수님이 유독 나를 자주 불러 먹을 갈게 한 건, 내가 송나라 학자 황견이 고시와 산문을 모아 엮은 고문진보를 곧잘 외웠기 때문일 수도 있겠다. 나는 졸다가도 머리를 흔들어 잠을 깬 뒤 고시를 암송했다. 되도록 천천히. 속도를 냈다간 열 편이고 스무 편이고 계속해야 했으니. 고문진보를 잘 외는 학생이었지만 나는 고문진보를 사랑한 적 없는 학생이었고, 교수님의 조언대로 유학 준비를 하고 있었지만 나는 중국어가 하나도 아름답지 않았다. 나는 연구실 창밖의 나무가 잣나무든 소나무든 아무려나 상관없었다.

달력을 넘겨보다 서두르면 수학능력시험 원서를 접수할 수 있다는 걸 알게 되었다. 그래서 나는 사범대 도서관 구석 자리에 앉아 수능 공부를 시작했다. 유학 준비를 도와주던 교수님과 조교에게 들킬까 봐 조마조마했다. 다음 해 나는 새 학교의 문예창작학과 신입생이 되었다. 사범대에 자퇴서를 내지 않아 이중 학적이 되었다. 새 학교에서 한 학기가 다 끝나갈 무렵에야 사범대엘 갔다. 조교가 한숨을 쉬었다. "말이라도 하지 그랬니? 교수님이 얼마나 마음이 상하신 줄 알아?" 미안해서 한마디도 할 수 없었다. 행정실에 자퇴서를 제출하려면 교수 연구동을 지나쳐야 했다. 나는 몰래 수능 공부를 할 때처럼 교수님과 마주칠까 봐 살곰살곰 벽에 붙어 겨우 행정실로 갔다. 이후 다시 그 학교를 찾아간 적은 없다. 이제는 사범대 건물이 갈색 벽돌 건물이었는지 흰 칠을 한 건물인지도 기억나지 않는다.

오랜만에 신문지 깔고 벼루도 놓아

꺼내든 먹은 손에 딱 맞고 감촉 익숙

그때나 지금이나 내 글씨는 '엉망'

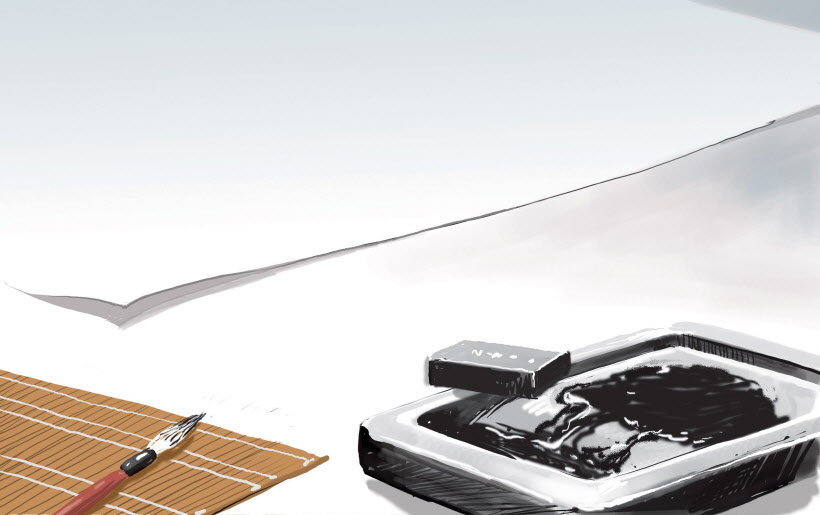

그런데 이제야 먹 가는 소리가 그립다니. 퍽 신기한 일이다. 늦은 밤 바닥에 신문지를 깔고 벼루를 놓았다. 꺼내든 먹이 손에 딱 맞다. 오래 전 일인데도 손바닥에 느껴지는 감촉이 익숙했다. 교수님의 곱슬머리와 나지막한 목소리도 떠올랐다. 내가 얼마나 괘씸했을까. 그때처럼 고문진보 고시 한 자락 읊어보고 싶지만 정말 단 한 줄도 기억나지 않는다. 먹을 오래 간 뒤 붓에 먹물을 묻혀 보았지만 그때나 지금이나 내 글씨는 엉망이었다.

/김서령 소설가