달항아리는 세계 어느 나라에도 없는 우리 고유의 양식이다. 은은한 유백색(乳白色)에 거대하고 둥근 모양의 달항아리의 공식 이름은 백자대호(白磁大壺)다. 달항아리라는 이름은 조선시대에는 없었고 해방 전후 애호가들 사이에서 별칭으로 붙여진 이름이다. 단순하고 투박한 이 백색의 미학에 수많은 미술사가들과 묵객(墨客)들이 열광했다. 혜곡 최순우는 '무량수전 배흘림기둥에 기대서서'에서 달항아리를 "백자 항아리에 표현된 원의 어진 맛은 흰 바탕색과 어우러져 너무나 욕심이 없고 너무나 순정적이어서 마치 인간이 지닌 가식 없는 어진 마음의 본바탕을 보는 듯한 느낌"이라 찬탄해 마지 않았다.

한국적 아름다움의 모범으로 평가받는 달항아리는 임진왜란과 병자호란 이후 17세기 무렵부터 출현한 새로운 형식의 도자기다. 그 이전에는 청화백자라고 해서 회회청(回回靑)이라 하는 안료를 수입해서 만든 화려한 도자기가 대세였다. 회회청은 페르시아 지역에서 생산한 코발트로 중국을 통해 수입한 고가의 안료이기에 왕실 이외에는 사용을 엄격하게 제한했다. 회회청 수입이 어려워지자 코발트 대용으로 출현한 것이 철화백자항아리다. 그런데 회회청을 구하기도 어렵고 또 철화백자도 만들기 어려워지자 대안으로 등장한 것이 백자대호, 바로 달항아리다.

아무런 장식과 꾸밈이 없이 백자대토로 두 번을 굽고 상하접합을 통해 만든 커다란 이 원형 항아리는 조선왕조의 종말과 일제강점기를 거치면서 지식인들 사이에서 민족주의적인 성향의 기호이자 취미로 각광을 받기 시작했다. 달항아리 애호가들 가운데서도 김환기 화백의 달항아리에 대한 애정은 매우 각별한 것으로 알려졌는데, 그가 남긴 달항아리 그림들이 바로 그렇다. 김 화백의 달항아리 그림들도 달항아리 못지않게 유명하고 고가에 거래된다고 한다.

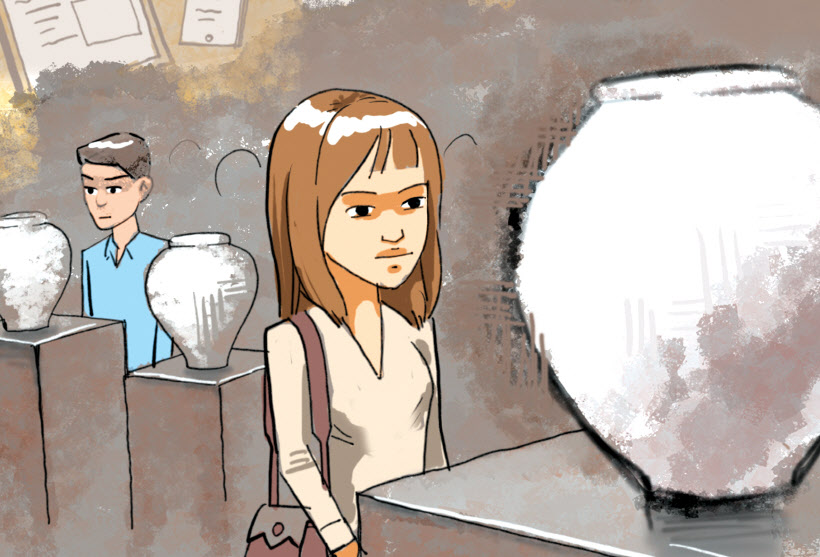

리움미술관이 28일 오늘부터 두 달 동안 조선백자를 주제로 한 특별전 '조선의 백자 군자지향'을 개최한다. 백자청화매죽문을 비롯해 달항아리 3점 등 모두 42점의 명품 백자들을 한 자리에서 볼 수 있다. 이런 명품 전시를 보면서 고물가로 인해 팍팍해진 살림살이에, 헌정사상 최초로 상정된 야당 대표 체포동의안 표결에, 국가수사본부장으로 지명된 정순신 낙마 소식 등 한숨만 나오는 세상지사들과 잠시 떨어져 정신적 여유를 갖는 것도 좋을 듯하다.

/조성면 객원논설위원·문학평론가