국제축구계는 독일 분데스리가의 전성기를 1970~1990년대 초반으로 본다. 당시 차범근 선수가 프랑크푸르트와 레버쿠젠 공격수로 맹활약했기에 국내 팬들도 친숙하다. 유럽 최고 수준의 리그에서 전차 군단의 스트라이커 계보는 70년대 '게르트 뮐러', 80년대 '칼 헤인즈 루메니게'로 이어진다.

명문 '바이에른 뮌헨'의 간판 뮐러는 584경기, 531골, 102도움이란 놀랄만한 대기록을 남겼다. 유럽컵(UEFA)에서만 74경기 66골을 넣었고, 뮌헨은 1974년부터 3연속 우승 트로피를 수집했다. 1974 FIFA 월드컵에서 결승 상대였던 네덜란드를 포함해 총 14골을 넣었다. 2006년 월드컵에서 호나우두가 15골을 넣기 전까지 32년간 최다 골 기록이었다.

천재 스트라이커 루메니게는 310경기, 162골을 남겼다. 최전방에서 수비수들을 등지고 몸싸움을 하다 갑자기 돌아서 쏘는 터닝슛이 트레이드 마크다. 순간적인 회전으로 수비를 무력화하고, 감각적인 슛으로 골을 터뜨리는 장면은 예술의 경지란 찬사를 받았다. 뮌헨에서 19년간 뛰면서 유럽컵 2회, 분데스리가 2회 우승을 일궈냈다.

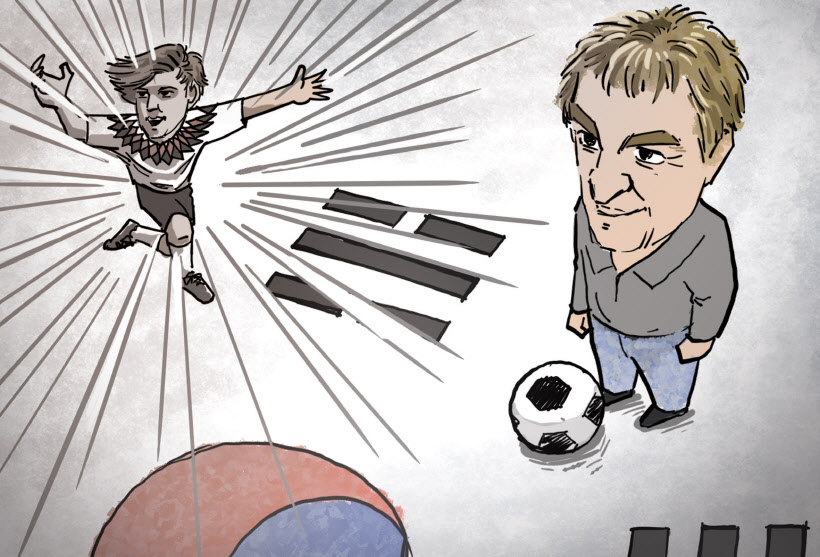

90년대, 위르겐 클린스만(58)이 영광의 바통(baton)을 이어받았다. 위치선정에 능하고 골 결정력이 탁월하다. 1995~1996 시즌 UEFA 컵에서 15골을 쓸어담으며 팀의 대회 첫 우승을 이끌었다. 당시 역대 컵 대회 최다 골 기록이었다. 1994년 미국 월드컵 예선전에서 2골을 넣으며 한국 대표팀에 3-2 패배를 안겼다.

클린스만이 한국 축구 지휘봉을 잡았다. 계약기간은 2026년 북중미월드컵 본선까지다. 오는 24일 울산에서 열리는 콜롬비아와의 평가전에서 한국 사령탑으로 데뷔전을 치른다. 축구협회는 그에게 월드컵 4강 신화를 쓴 거스 히딩크와 12년 만에 16강에 올린 파울루 벤투 역할을 기대하는 눈치다.

스타 플레이어는 명감독이 될 수 없다는 속설이 있다. 클린스만도 화려한 선수시절에 비해 감독 이력은 보잘 게 없다. 성적 부진에 불성실한 태도로 구설이 많았다. '한국에서 거주해야 한다'는 당연한 조건이 붙은 건 괜한 사족이 아니다.

축구협회는 수개월 저울질하다 '월드컵 11골의 사나이'를 선택했다. 장고(長考) 끝에 악수 아니기를 바랄 뿐이다.

/홍정표 논설위원