1935년 1월26일 휘문고등보통학교를 중퇴했다. 같은 해 4월 도쿄에 있는 지산중학교에 전입하였고, 이듬해 3월 수료하였다. 어린 나이에 데뷔한 그는 1930년대에 유행하던 모더니즘 경향을 따르며 작품 활동을 시작하였다. 1936년 11월 '낭만'과 '시인부락' 동인으로 참여하였고, 동인들과 교류하며 동인지 제작을 주도했다. 그 해에 첫 시집 '종가'를 출판하려 하였으나 '전쟁'이 검열에 걸리는 바람에 무산되었다.

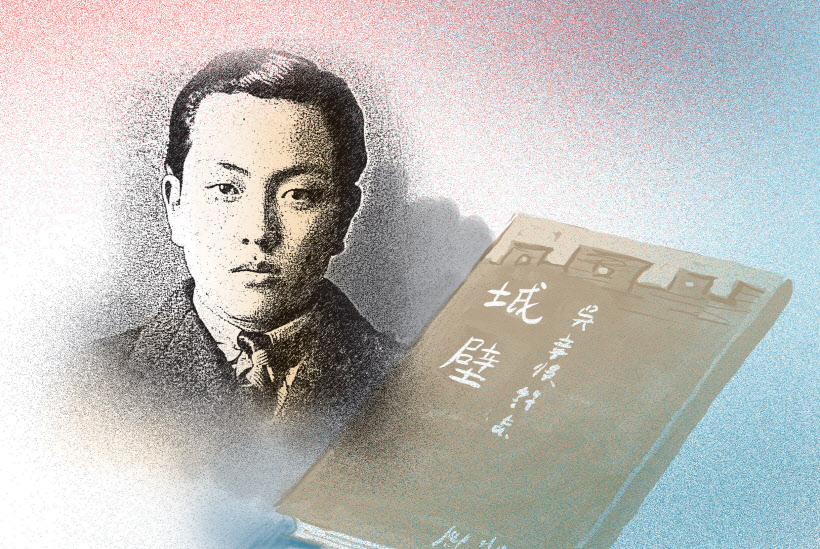

1937년 메이지 대학 전문부 문과 문예과 별과에 입학했다. 이 시기 그는 '자오선' 동인으로 참여하였으며, 첫 시집 '성벽'을 자비 출판했다. 김기림은 '성벽'을 읽고 '오장환씨는 길거리에 버려진 조개껍질을 귀에 대고도 바다의 파도소리를 듣는 아름다운 환상과 직관의 시인이었다. 그러나 이번 성벽에 골라서 엮은 시편들은 그러한 꿈의 세계, 성숙하고 생각 많은 청년의 정열에 그슬린 고백으로서 꿰뚫려져 있다. 그의 시는 분명히 읽는 사람들의 정신에 정열과 양심을 점화시킨다. 우리는 이 한 권을 통해서 오장환씨의 불타는 정진의 기풍과 아울러 건강한 진전의 방향을 읽었다. 오장환씨는 새 타입의 서정시를 세웠다. 거기 담겨 있는 감정은 틀림없이 현대의 지식인의 그것이다. 현실에 대한 극단의 불신임 행동에 대한 열렬한 지향'이라고 평했다.

김기림은 "첫 시집 '성벽' 시편들은

꿈의 세계·성숙한 청년의 정열에

그슬린 고백으로서 꿰뚫려져 있고

그의 불타는 정진 기풍과 아울러

건강한 진전 방향 읽었다" 고 평가

시집으로는 1937년 8월10일에 '성벽'을 펴냈으며 1939년 7월20일에 제2시집 '헌사'를 펴냈고 1946년 7월에 제3시집 '병든 서울'을, 1947년 6월에 제4시집 '나 사는 곳'을 펴냈다.

1938년 7월22일 아버지 오학근의 사망으로 메이지 대학을 중퇴하고 귀국했다. 아버지의 유산으로 경성부 관훈정에 남만서방이라는 출판사 겸 서점을 차리고, 그곳에서 여러 문인들과 교류했다. 두 번째 시집 '헌사'(1939년), 서정주의 '화사집'(1938년), 김광균의 '와사등' 모두 이곳에서 출판했다.

1940년과 1941년에는 도쿄에서 가난하게 지냈고, 황달, 두통, 늑막염, 신장병 등을 앓았다. 수술을 앞두고 있어 외출이 금지되었던 병상에서 광복을 맞이하였다.

1945년 10월22일 인천에서 신예술가협회를 조직하였고 1946년 2월 조선문학가동맹에 가입했다. 1946년 5월 동향사에서 번역시집인 '예세닌 시집'을, 같은 해 7월 정음사에서 세 번째 시집인 '병든 서울'을 발간하였다.

1946년 12월19일 장정인과 결혼했다. 1947년 1월 아문각에서 6편의 시를 추가한 '성벽'의 개정 증보판을, 같은 해 6월 헌문사에서 네 번째 시집 '나 사는 곳'을 출간하였다. 이후 그는 좌익 계통에서 사회 참여적인 활동을 지속하였다.

1947년 6월 조선문화단체총연맹의 문화 대중화 운동인 문화공작대에 참여하여 경상남도 일대에서 활동하면서 민중의 지지를 받았으나 국가의 검열과 공연 중지 시도, 그리고 폭탄 테러 등으로 활동이 여의치 않게 되고, 그 자신은 테러 피해를 당해 상해를 입고 구금되기도 했다.

1948년 7월에 조선인민출판사에서 '남조선의 문학예술'을 출판하였고 이후 조선민주주의인민공화국 남포의 소련 적십자병원에서 치료를 받다가 1948년 12월부터 이듬해 7월까지 모스크바의 시립 볼킨병원에서 요양하기도 했다.

1950년 5월 소련 생활 당시의 체험을 담은 마지막 시집 '붉은 기'를 조선민주주의인민공화국에서 출판하였다. 한국 전쟁 발발 이후 잠시 서울로 와 이전에 만났던 문인들과 교류하기도 했다. 알려진 오장환의 마지막 작품은 '조선여성' 1951년 5월호에 실린 '시골길'로, 그는 건강이 악화되어 1951년 한국 전쟁 중 사망한 것으로 알려져 있다.

/김윤배 시인