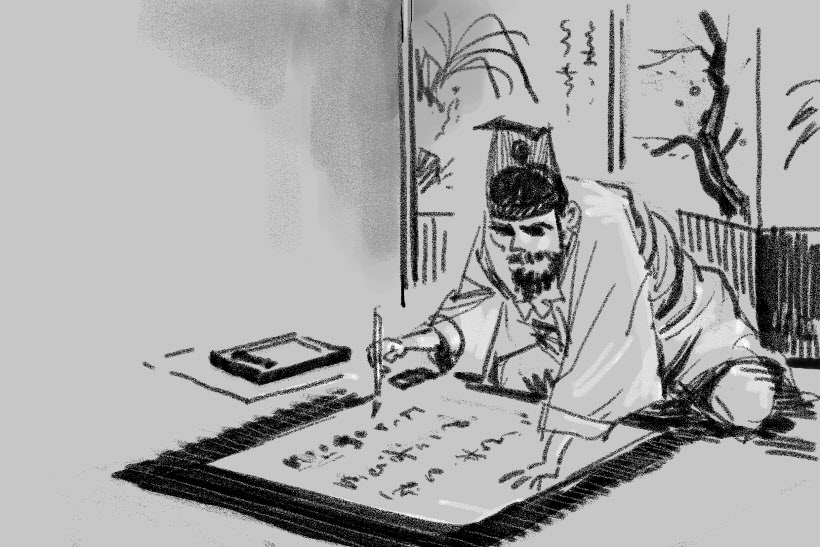

그는 조선 문단의 저울대였다. 그렇게 불려지기에 충분할 만큼 글의 깊이를 보는 눈이 탁발했다. 목민심서로 유명한 정약용은 그를 '마음을 쏟아 문사에 전념하여 동국의 비루함을 씻어내고 힘써 중국을 따랐다. 명성이 한 시대에 우뚝하였으므로 탁마하여 스스로를 새롭게 하려는 자들이 모두 그에게 나아가 잘못을 바로 잡았다'고 썼다. 그는 문장의 가볍고 무거움을 잘 알았다.

막내 숙부 '이익'이었던 '이용휴'

글의 깊이 보는 눈 특별히 뛰어나

이용휴는 '참 나로 돌아가는 것'이야말로 순수했던 자신을 찾아가는 길이라고 생각했다. 그는 세상이 자신을 위해 움직이고 사물과 나 사이에 조금의 거리도 없었지만 차츰 의문이 생기면서 사물과 내가 멀어지게 되었다고 생각했던 것이다.

마침내 나는 시를 원했는데 시가 나를 버렸다고 생각했다. 나는 참을 바랐으나 참은 내게서 떠나갔다고, 나는 나를 만나지 못해 오래도록 슬펐다고, 그리하여 그는 돌아가리라, 떠나왔던 첫 자리로 돌아가리라, 덧없는 명성부터 버리리라, 나의 전부라고 생각했던 것들을 털어버리고 옛 나로 돌아가리라 생각하니 눈이 맑아지고 귀가 밝아졌다. 보이지 않던 것이 보이고 들리지 않던 것이 들리기 시작했다. 자신을 얽어매던 것들이 풀어져나가자 세상에 거칠 것이 없었다. 세상이 더 넓게 보이고 사람이 더 밝게 보였다.

그는 그토록 바라던 참 나를 되찾았다. 그것이 환아(還我)다. 그는 문학이란 무엇인가. 좋은 시는 어떤 것인가를 알기 위해 나와 만나고 나를 찾아 내가 되는 것이 환아라는 생각을 하게 되었다. 그리하여 내 안의 거짓 나를 몰아내고 참 나를 깃들게 하는 것이 쉬운 일은 아니지만 그러한 고뇌의 산물로 글이 써진다면 그 글은 사람들을 감동케 할 것이라고 믿었다. 그 고뇌가 얼마나 컸으면 살고 있는 집 이름을 아암(我菴), 즉 내 집이라고 지었을까.

그가 철학적인 고민을 하게 된 연유도 아암에 있다고 보여진다. '내가 남하고 마주하면 나는 친하고 남은 멀다. 내가 사물과 마주하면 나는 귀하고 사물은 천하다. 그러나 세상은 도리어 친한 것이 소원한 것의 말을 듣고 귀한 것이 천한 것에게 부림을 당한다. 왜 그런가. 욕심이 밝음을 가리고 습관이 참됨을 가리기 때문이다. 좋아하고 미워함, 기뻐하고 성냄, 굽어보고 올려다봄이 모두 정신과 생각, 어느 하나 진정한 내 것이 아니기 때문이라는 것이다. 내가 나일 때 시가 참되고 문학적 향기가 난다. 그러니 거짓 나를 버리고 참된 나로 돌아가려면 어떻게 해야 할까. 이용휴가 이언진의 문집에 써준 서문에서 찾을 수 있다.

"고루하거나 편벽된 것 섞지 말아야

진실된 자기 의견·글 된다"고 설파

참되고 진실돼야 참다운 시를 쓴다

'시문에는 남을 좇아 의견을 일으키는 자가 있고 자기를 좇아 견해를 일으키는 자가 있다. 남을 좇아 의견을 일으키는 자에 대해서는 내가 말하지 않겠다. 자기를 좇아 견해를 일으키는 자 혹 고루하거나 편벽된 것을 뒤섞지 말아야 진실 된 자기 의견, 자기 글이 된다'고 그는 설파한다. 내가 주인이 되어 살아 있는 글을 쓰려면 고루한 것과 치우친 것을 버려야 한다. 신기하고 괴상한 것을 참신한 것으로 혼동해서는 안 된다. 참되게 보고 진실하게 느껴야 참다운 시를 쓸 수 있다.

나는 이용휴 문학의 중심이다. 내가 없으면 시도 없는 것이다. 내가 있어야 시가 시다. 그는 자신을 찾으려고, 자신과 만나려고 시를 썼다. 환아잠(還我箴)은 신득녕을 위해 지은 시다.

'옛날 처음 내 모습은/천리 따라 순수했지/지각이 생긴 뒤로/해치는 것 생겨났네/식견이 해가 되고/재능이 해가 됐지…'.

/김윤배 시인