인천에서 13개월 된 아이를 키우는 안아름(29)씨는 최근 아찔한 경험을 했다. 금요일 밤, 잠자던 아이가 갑작스레 토를 하더니 40도 가까이 열이 올랐기 때문이다. 주말과 야간에 문을 여는 소아과(의원)가 몇 없는 상황에서 안씨는 급하게 소아전문응급의료센터를 찾았다.

아이는 이날 3시간을 기다린 끝에야 진료를 받을 수 있었다. 안씨는 "당장 갈 수 있는 곳은 소아응급실밖에 없어서 거기로 갔는데, 아이가 너무 많았다"며 "인턴처럼 보이는 의사 말고 진단·지시를 내리는 소아과 메인 의사는 1명밖에 없어 보였다"고 했다.

안씨는 지난달 서울에서 5살 아이가 숨진 일에 대해서도 언급했다. 5살 아이는 밤중 고열에 시달리며 이른바 응급실 뺑뺑이를 돌았고, 적절한 조치를 받지 못해 결국 숨을 거뒀다. 안씨는 "아이 관련 기사를 보고 너무 놀랐다. 제 아이도 똑같이 새벽에 아팠고 열이 났는데, 그 아이는 그렇게 죽은 것 아니냐"며 "남 일 같지 않다. 아이가 아플 때 병원에 마음 편히 갈 수 있도록 대책이 마련됐으면 좋겠다"고 말했다.

수가 낮고 진료 어려워 전문의 기피

복지부 지정 전담응급실 인천내 2곳

소아응급의료체계 붕괴가 현실로 다가오면서 아이를 키우는 시민들의 우려가 커지고 있다. 낮은 의료 수가(진료비)와 소아진료의 어려움 등으로 전문의들이 소아청소년과를 기피하는 현상은 병원들의 인력난으로도 이어지고 있다.

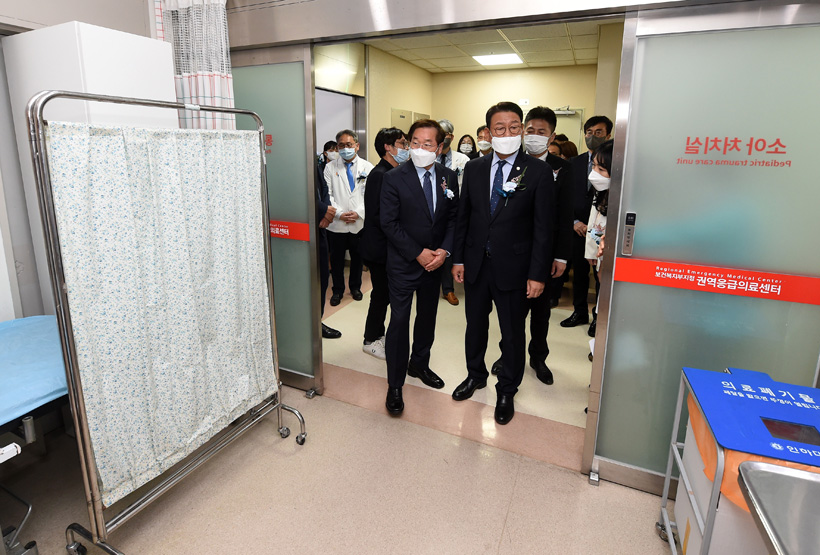

보건복지부가 지정하는 소아전문응급의료센터는 성인 응급실과 구분해 별도의 소아 전담 응급실을 운영하는 곳으로, 소아응급 전문의가 상주한다. 인천에는 가천대 길병원과 인하대병원 등 2곳이 소아전문응급의료센터로 지정·운영되고 있다.

소아전문응급의료센터로 지정되면 정부로부터 국비를 일부 지원받는다. 그러나 이는 시설운영비 수준에 그쳐 소아청소년과 전문의 인력을 확보하는 데 한계가 있다는 게 의료계 설명이다.

소아응급 의료진 부족 문제를 해결하기 위해 일부 지자체는 직접 발 벗고 나섰다. 대표적으로는 서울시가 있다. 서울시는 '서울형 야간 의료체계'를 구축하겠다며 대책을 발표했다.

24시간 응급 진료를 볼 수 있는 병원을 4개 권역에 각각 지정해 운영비를 직접 지원하는 것에 이어, 최근 소아전문응급의료센터 3곳과 협약을 맺고 인건비를 지원하기로 했다. 서울시는 관련 예산을 추가경정예산안에 반영한 상태로, 서울시가 인건비를 직접 지원하는 건 이번이 처음이다.

국비 지원 운영비 수준 인력난 한계

서울 등 지자체 발벗는데 뒷짐진 市

경북 구미시와 강원 춘천시 등 다른 지자체도 소아응급 분야에 예산을 투입해 인건비를 지원하고 있다. 구미시 관계자는 "소아청소년과 전문의 부족 문제를 해결해 소아응급 진료 공백을 없애고자 올해부터 예산을 편성했다"며 "저희가 직접 공모를 통해 소아응급실을 선정해 지원하고 있다"고 설명했다.

인천시는 소아응급의료체계와 관련한 별도의 계획이 없는 상태로, 병원들의 자력에만 맡기고 있다.

곽영호 대한소아응급의학회장은 "현장에서는 일할 사람이 없어서 소아응급실이 잘 안 돌아간다. 병원이 소아청소년과 전문의를 더 구하고자 해도 성인 대비 진료비가 30~40% 수준이라 인건비에 부담을 느낀다"며 "지자체의 지원이 있다면 어떻게든 도움이 될 것"이라고 말했다.

인천시 관계자는 "인천시도 소아응급의료 문제에 대해 공감하고 있다"며 "서울시 등 타 시도 사례를 검토해서 인천시가 할 수 있는 부분이 뭐가 있는지 고민하겠다"고 했다.

/유진주기자 yoopearl@kyeongin.com