다시 찾은 식당서 버튼눌린것처럼

또 듣게된 주인할머니 인생이야기

손님마다 수십번도 더 감았을 말들

반복해 퇴고한 글처럼 높은 완성도

장전된 기억, 종이로 불러오고파

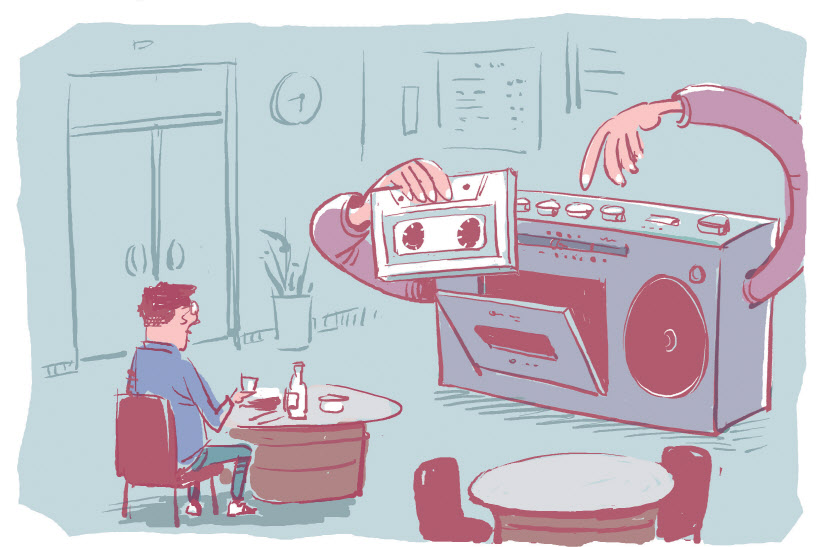

녹음기를 틀어놓은 것처럼 할머니의 인생이 쏟아져 나오는데 흥미로워서 말을 끊을 수도 없었다. 대구 사투리와 구순 노인의 어눌한 발음으로 세 아들들, 합정동에서 크게 열었던 한식당, 영특하고 발이 넓은 둘째 아들, 그리고 영화를 하는 막내 아들 이야기가 청산유수로 흘러나왔다. 그런데 그 식당이라면 십오 년 전쯤 나도 가 본 적이 있는 곳이다. 내가 그 식당 안다고, 나물이 환상이었다고 말하자 할머니는 쪼끌쪼글한 주름살이 다 펴질 것처럼 활짝 웃었다. 이야기의 1부는 상승, 2부는 하강이다. 이후 똑똑한 둘째 아들이 죽고, 막내의 영화가 실패하고, 그런데 식당이 너무 잘 된 나머지 카페까지 열다가 여차저차 망하고, 코로나가 오고, 이 골목에 자리 잡게 된 과정이 흘러나왔다. 소설가 둘이 만나서 소설 얘기 좀 해보려다가 진짜 소설같은 인생 이야기만 실컷 듣고 나온 밤이었다. 계산하면서 보니 이야기의 '증거'처럼 첫 식당의 나무 간판이 놓여있었다. 흥망성쇠를 다 듣고 나온 터여서 그런지 내 눈에는 난파된 배의 잔해처럼 보였다.

한 달쯤 지나 다시 그 동네에서 사람들을 만날 기회가 생겼다. 나는 맛집을 안다고 예의 그 식당으로 향했다. 우리는 넷이었고 음식은 여전히 맛있었다. 일찍 문 닫는 식당의 특징을 아는 나는 서둘러 식사를 마무리하는데 할머니가 다가왔다. 그리고는 "요즘에는 일하는 사람 쓰기가 너무 어렵다…"로 시작하는 지난번 멘트를 토시 하나 다르지 않게 했다. 할머니는 나를 전혀 알아보지 못했다. 다시, 버튼이 눌린 것처럼 세 아들들과 합정동의 큰 식당과 막내아들의 영화 이야기가 시작되었다.

그제야 상황파악이 됐다. 아마도 저 할머니는 이야기를 들어주는 손님마다 수십 번도 더 지난 인생을 되감았을 것이다. 횟수가 늘어날수록 이야기는 점성이 생긴 밥풀처럼 찰지고 윤이 나며 생명력을 얻었을 것이다. 그토록 놀라운 흡입력을 보인 할머니의 이야기는, 당연히 완성도가 높았다. 반복해서 퇴고한 글처럼.

그러자 내 마음이 이상하게도 먹먹해졌다. 인간의 어떤 면을 들여다본 기분이랄까. 기억은 그 자체로 이야기라는 말이 있다. 우리는 과거의 모든 것을 통째로 기억하지 않는다. 기억이란 정확히 말하자면 '기억에 남은 것'이고, 그렇게 남은 기억으로 엮은 이야기가 바로 나라는 정체성을 이룬다. 기억을 더듬는 일은 물건으로 꽉 찬 어두운 방에서 중요한 물건만 집어오는 것과 같다.

자기 인생을 녹음테이프처럼 재생하는 할머니는 대체 왜 그러는 것일까? 이야기를 하면서 찬란한 기쁨과 슬픔의 시간을 감각하는 것이 할머니에게 안겨주는 무언가가 있기 때문일 것이다. 말을 하는 동안 할머니는 이곳이 아니라 기억 속의 식당, 영화를 하는 막내아들이 감각적으로 인테리어를 했고 손님들이 구름처럼 드나들던 그 식당에 가 있을 테니까.

'살아있는 인간을 두고 함부로 상상하지 않기'. 글 쓰던 초창기부터의 결심이다. 그러나 같은 이야기를 두 번 듣는 동안 나는 상상하지 않을 수 없었다. 인간이 저마다 자기 인생이 녹음된 모종의 녹음기라면 누가 버튼을 눌러줄 것인가. 아무도 눌러주지 않는다면 오늘 처음 보는 사람 앞에서 스스로도 누를지 모른다. 이 장전된 기억이 나를 경이롭게 만든다. 인간에게 이런 마음이 들 때마다 작가가 된 것이 기쁘고 감사하다. 이 모든 것을 종이로 불러올 수만 있다면!

/김성중 소설가