인천 강화도 묘지사(妙智寺) 터 등 '비지정문화재'가 보존·관리 사각지대에 놓여 있다. 학술·역사적으로 가치가 있음에도 지자체로부터 외면당한 채 의미를 잃고 있다. 강화군 등 지방자치단체가 비지정문화재를 보존·관리할 대책을 수립해야 한다는 목소리가 크다.

문화재는 크게 국가지정문화재, 시도지정문화재 등으로 나뉜다. 문화재로 공식 지정되진 않았으나 보존할 만한 가치가 있는 문화재를 비지정문화재라고 일컫는다. 비지정문화재는 문화재 지정 절차가 아직 추진되지 않았거나 문화재 심의를 통과하지 못한 경우가 많다.

문화재청 직권 문화재 지정 가능

지자체 협조 없이 맡기기엔 무리

강화군 등 지자체 소극대처 지적

체계적 관리 계획 수립해야 보호

문화재청 국립서울문화재연구소는 지난해와 올해에 걸쳐 고려 강도(江都·1232~1270년 고려 전시 수도) 시기 조성된 강화 묘지사 터 조사·발굴 작업에 나섰다.

이번 발굴 작업에서 문화재청은 강화 묘지사 터에 'ㄷ'자 형태의 온돌방 구조가 온전하게 남아있는 것을 확인했다. 같은 시기 유적 중 유일한 다락집 구조를 발굴하기도 했다. 문화재청은 묘지사 터가 고려 시대 건물 구조를 새롭게 이해할 수 있는 중요한 근거로 역사적 가치가 있다고 평가했다.

그러나 강화 묘지사 터는 비지정문화재다. 관리 의무가 없는 비지정문화재는 발견 당시 모습처럼 기존 흙으로 다시 덮는 게 최선의 보존 방안이다.

문화재청 관계자는 "별다른 보존·관리 대책이 없는 상황에서는 기존 흙으로 다시 덮는 것만이 훼손을 방지할 유일한 방법"이라며 "복토 작업이 끝난 후 발굴팀이 철수하면 묘지사 터를 관리할 주체는 없다"고 말했다.

■ 지붕 없는 박물관 '강화'에 방치된 비지정문화재

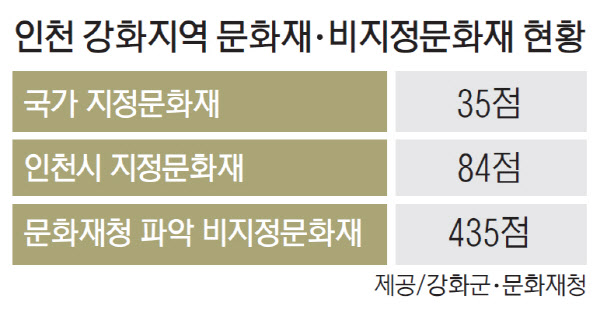

문화재 지정은 주로 국가(문화재청)나 지자체가 추진할 수 있다. '지붕 없는 박물관'이라 불리는 강화지역에는 국가지정문화재(35점), 인천시지정문화재(84점) 등 총 110여 점의 유물·유적이 문화재로 지정돼 있다. → 표 참조

문화재로 지정되면 엄격한 기준으로 보존·관리된다. 정부 또는 지자체는 지정문화재의 훼손을 막을 방안을 수립하고, 예산을 투입해 주기적으로 보수·관리해야 한다.

문화재청은 자체 조사에서 강화지역에 430여점의 비지정문화재가 있다고 확인했다. 강화군 등 지자체는 비지정문화재의 실태조차 파악하지 못하고 있는 상태로, 문화재청 자료에만 의존하고 있다. 비지정문화재는 관리 주체가 없기 때문이다.

■ "지자체 관리 필요" VS "국가 발굴 문화재는 국가 책임"

문화재청은 강화 묘지사 터 등 비지정문화재를 보존·관리하기 위해선 지자체가 적극적으로 나서야 한다는 입장이다. 문화재청이 직권으로 문화재를 지정하는 방안도 가능하지만, 이는 지자체 협조가 전제라는 설명이다. 문화재보호법은 문화재청장이 지정문화재 관리를 위해 지자체나 법인·단체를 지정할 수 있다고 규정한다.

문화재청 관계자는 "대부분의 지정문화재 관리 주체는 문화재가 소재한 지자체가 맡고 있다"며 "문화재청이 지자체 협조 없이 무턱대고 문화재로 지정해 지자체에 관리를 맡기는 건 불가능하다"고 말했다.

강화군은 법률에 따른 지자체 역할을 충실히 이행하고 있다고 주장했다. 강화군은 국가가 발굴한 문화재는 국가가 관리해야 한다는 입장이다. 강화군 관계자는 "매장문화재보호법이나 문화재보호법이 규정한 지자체의 역할을 다하고 있다"며 "(문화재 추가 지정 등과 관련해) 새로 조사한다거나 문화재 지정을 추진할 계획은 없다"고 했다.

■ 전문가 "지자체 적극적 의지 중요"

전문가들은 비지정문화재 보호에 대해 강화군 등 지자체 대처가 소극적이라고 지적했다. 강화군이 근거로 제시한 매장문화재보호법 등은 비지정문화재를 보호하기엔 정책적으로 부족하다는 것이다.

비지정문화재의 경우, 관련 법상 개발사업이 제한되는 등 일부 행정 조치로만 간신히 보호받고 있다는 게 전문가들의 시각이다. 문화재를 물리적으로 보호하기 위해선 지자체 의지가 중요하다는 것이다.

강화지역 문화유산을 연구해온 인천 한 역사학자는 "법이 있더라도 결국 문화재를 지키고 활용하는 건 사람"이라며 "관리 주체를 명확하게 정하고, 체계적으로 관리계획을 수립해야 비지정문화재가 보호받을 수 있다"고 말했다.

이어 "강화처럼 문화재가 많은 지역 주민들은 문화재 보호를 규제로만 인식해 강하게 반발하는 경우가 많다"며 "지자체가 지역 특성에 맞는 해법을 찾아 주민 공감대를 형성해 나가야 한다"고 했다.

/유진주기자 yoopearl@kyeongin.com