죽음학은 '타나톨로지'라 한다. 헤르만 파이펠의 연구 '죽음의 의미'(1956)가 죽음학 연구의 시초다. 타나톨로지는 생명을 가진 모든 존재들과 인간에게 필연적으로 찾아오는 죽음의 문제를 통해 삶의 참 의미를 궁구(窮究)하는 학문이다. 죽음 교육에 관한 최초의 심포지엄은 1970년 미국의 함린 대학에서 개최됐으며, 이후 죽음의 문제에 대한 연구들이 계속 이어졌다. 국내에서는 서강대학 김인자 교수가 1978년 죽음에 대한 강의를 시작했고, 수업 시간에 학생들에게 과제로 유언장을 쓰게 하여 화제가 됐다.

죽음학이 나오기 이전까지 죽음의 문제는 종교들의 전유물이었다. 종교들의 죽음관은 제각기 천차만별이다. 전통적인 우리의 죽음관은 인간은 육신과 영혼으로 구분되며, 영혼은 다시 혼(魂)·귀(鬼)·백(魄)으로 나뉘어 혼은 하늘로, 귀는 공중으로, 백은 지상으로 돌아간다는 것이었다. 내세관은 없고 망자와 사자에 대한 위로를 중시했다. 도교에서는 죽음을 당연한 자연법칙으로 여겼으며, 생과 사는 차별이 없으니 죽음을 두려워함 없이 그저 무위자연의 마음가짐으로 우주와 합일하자 했다. 불교는 육신의 죽음과 생성 및 소멸은 있을지 몰라도 '참나'는 불생불멸하며, 업력에 따라 윤회를 거듭한다는 죽음관을 보여준다. 기독교는 뚜렷한 내세관을 가지고 있다. 스콜라 철학의 창시자인 신학자 토마스 아퀴나스는 모든 것의 원인과 원인을 계속 찾아가면 최초의 원인인 하나님을 발견할 수 있다고 설파했다.

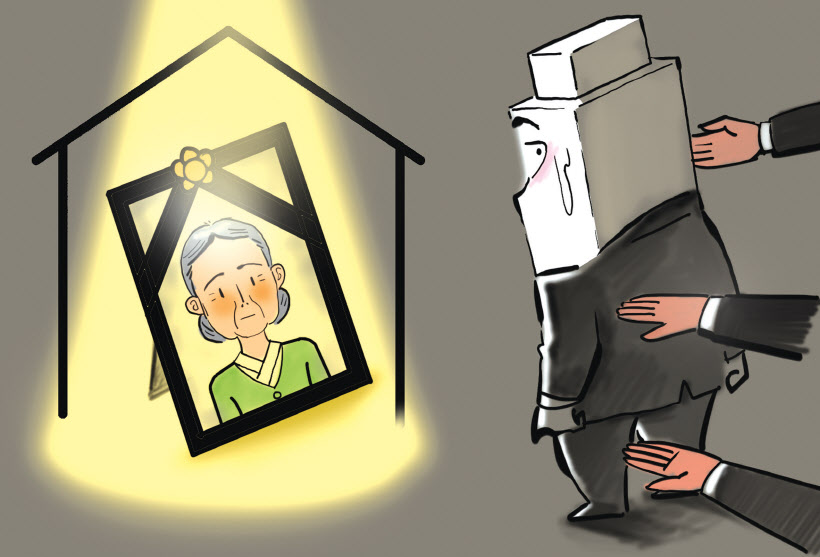

종교마다 죽음관이 다르고 생각은 다르지만, 죽음은 누구도 피할 수가 없다. 죽음은 개인들에게는 가장 큰 실존적 사태요, 공공기관에게는 중요한 사회적 문제요 정책적 고려의 대상이다. 전통적 가족해체, 고령화, 1인 가구의 증가로 고독사가 늘고 있다. 고독사는 인간 존엄성의 문제일 뿐 아니라 사회문제이기도 하다. 나 홀로 살다가 생을 마감하는 안타까운 죽음이 급증하고 있으나 이에 대한 공공기관들의 정책, 특히 '공공장례에 대한 매뉴얼'이 없는 것으로 나타났다(9월 18일자 6면 보도). 시민들의 고독사에 대한 공공기관의 대응과 대책 마련이 시급해 보인다. 죽음관은 개인별 종교별로 다를지 몰라도 죽음을 잘 마무리하는 것은 인권의 문제요, '요람에서 무덤까지 책임을 지는' 복지의 문제다.

/조성면 객원논설위원·문학평론가