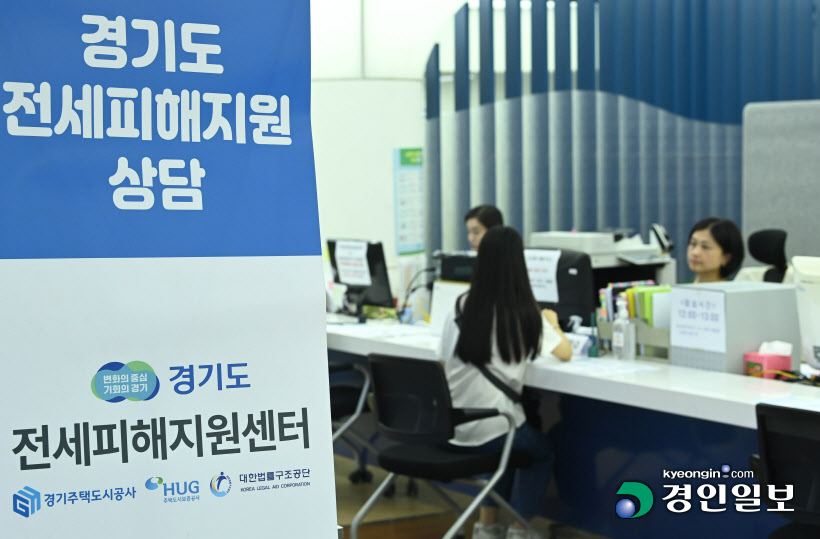

지난해 11월 전세 계약을 맺고 수원시 권선구의 한 오피스텔에서 거주하던 20대 A씨는 최근에야 자신이 '전세사기 피해자'란 걸 알게 됐다. 어렵게 구한 전세 보증금 1억원이 날아갈 수도 있는 상황이라 관할 지자체에서 운영하며 피해 접수와 법률 상담이 가능하다는 전세피해지원센터를 찾았다.

하지만 전세피해지원센터는 A씨에게 실질적 도움은커녕 허탈감만 안겨줬다. 변호사와 법무사의 상담이었던 탓에 전문적 상담을 기대했으나 오히려 전세사기 내용에 대한 숙지가 제대로 안 된 상태였던 건 물론 피해접수 담당 직원 역시 관련 현황조차 모르고 있었기 때문이다.

접수직원, 관련 현황 조차 몰라

특별법은 또 다른 대출·우선매수권

결국 빚에 빚 더하는 '돌려막기' 뿐

"필요한 건 보증금 환수 절차 마련"

마찬가지로 전세피해지원센터에 방문한 20대 B씨는 "피해자들이 기댈 곳은 센터밖에 없는데 정작 별 도움이 안 되는 것 같다"며 "피해자 입장에선 소득도 없고 결국 돈을 들여 법무사와 상담을 하고 있다"고 호소했다.

'수원 일가족 전세사기' 의혹과 관련한 전세사기 피해신고가 지난 11일 기준 경기도 전세피해지원센터에 348건 접수된 가운데 지난 6월부터 시행된 전세사기 피해자 지원 및 주거안정에 관한 특별법(이하 특별법)이 피해자들에게 실질적 지원책이 되지 못한다는 우려가 나온다.

전세사기 피해자들은 한순간 수천만~수억원의 보증금을 날리고 빚더미에 오르지만, 특별법은 전세자금 대출과 경·공매 우선매수권 등에 그쳐 결국 빚에 빚을 더하는 '대출 돌려막기'란 비판이 나오고 있어서다.

실제 수원 권선구의 한 오피스텔 전세사기 피해자들은 피해를 확인한 후 특별법에 의존해 피해를 최소화하고자 노력했지만, 한계에 부닥쳤다. 피해자들이 희망하는 최우선 대응은 '선 구제 후 구상'으로 일부 보증금이라도 반환받는 것이지만 임대인이 탈취한 보증금을 대신 갚는 선택지밖에 없었던 것이다.

B씨는 "특별법이 생기긴 했지만 다 임대인을 위한 법이지 임차인을 위한 법은 하나도 없다"며 "피해자 대부분이 중기청 전세대출과 버팀목 전세대출로 자금을 마련했는데 중복보증이란 이유로 주택도시기금의 대환대출도 받을 수 없다"고 강조했다.

정부와 지방자치단체의 지원 대책을 이용한 전세사기 피해자 비율이 낮은 것도 특별법의 부족한 실효성을 나타냈다. 한국도시연구소와 주거권네트워크가 발표한 관련 실태조사 결과를 보면 전세사기·깡통전세 피해를 입은 1천579가구 중 정부와 지자체의 지원을 한 가지라도 받은 가구는 17.5%(276가구)에 불과했다.

이에 전세사기·깡통전세 피해자 전국대책위원회 안상미 공동위원장은 "전세사기 피해자들에게 가장 필요한 건 보증금을 환수할 수 있는 절차가 마련되는 것"이라면서 "정부와 정치권은 피해자들의 실질적인 피해 지원과 구제를 위해 특별법 개정을 해야 한다"고 말했다.

/김준석기자, 한규준 수습기자 joonsk@kyeongin.com