조선·대한제국 왕실 제 모시는 공간

태종·세종·세조·성종과 왕후 불천위

27대 왕 중 연산군·광해군 신주빠져

단청 없지만 절제된 아름다움 있어

장엄·신성한 공간 꼭 한번 가시길

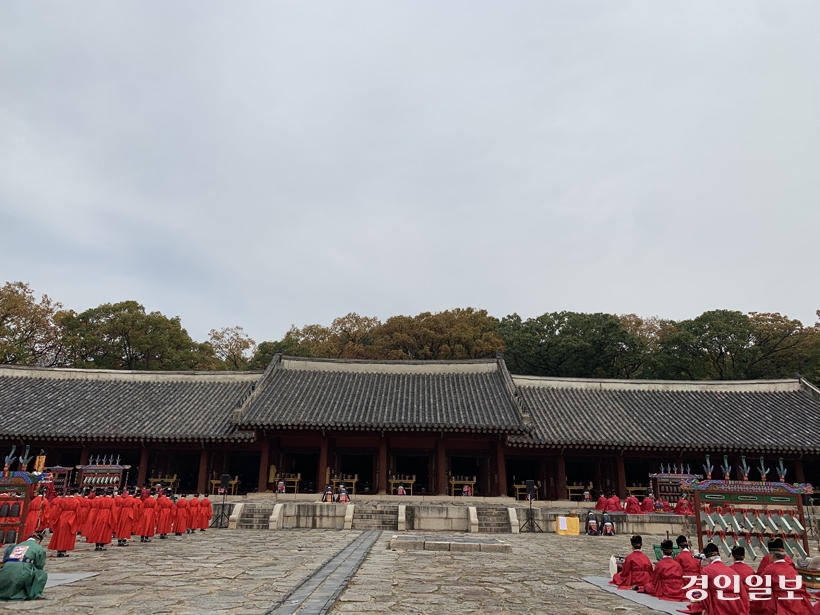

종묘에 어떤 사연이 있을까? 600여 년 전 한양으로 수도를 옮긴 후 종묘와 사직단을 만들었다. 종묘와 사직단 사이 경복궁을 지었다. 왕이 사는 경복궁 보다 왕의 조상을 모시는 종묘를 먼저 만들었다. 농경사회의 주인인 백성을 위한 사직단도 만든다. 종묘는 사직단만큼 신성한 공간이다. 우리나라에서 가장 긴 목조건물이 종묘에 있다. 단층으로 101m 길이다. 3단으로 된 월대 위에 20개 기둥과 19칸 문은 단조롭지만 엄숙하다. 종묘 정전은 19위 왕과 30위 왕후 신주를 모시는 공간이다.

담은 높고 길어 안은 보이지 않는다. 동문과 서문을 통해 거친 박석을 걸어야 왕과 왕후도 만날 수 있다. 백악산 기슭에 종묘 정전(正殿)이 있다. 정문을 들어서면 삼도 따라 2개의 못이 보인다. 연못에 작은 섬도 있다. 동그란 섬 위에 커다란 나무가 서 있다. 종묘에서만 볼 수 있는 향나무다. 천원지방(天圓地方)의 전형적인 형태다. 모난 것은 땅에 둥근 것은 하늘에 있다며 만들었다. 하늘은 우주처럼 둥글고, 땅은 바둑판처럼 생각했다.

하늘과 땅과 사람이 함께하는 이상적 사회를 꿈꾸며 지당도 만들었다. 종묘 지당은 천·지·인(天地人)의 이치를 한눈에 볼 수 있다. 다른 연못과 달리 생물은 없다. 물고기가 살지 않은 못이다. 물결의 흐름이나 요동도 허락하지 않는다. 소방전 역할도 했으니 지혜로운 공간이다. 지금은 없지만 도성 밖 남지와 동지·서지처럼 못이 작지 않았다. 종묘 안 지당은 상지·중지·하지였으나 현재는 2개다. 삼도 좌·우에 있는 지당은 내용을 알면 엄숙하고 더욱 경건하다.

지당은 고요하여 마음도 차분하게 한다. 3개 길 위에서 길을 걷는다. 종묘 정전과 영녕전까지 3개 길이 펼쳐져 있다. 신의 길과 왕의 길 그리고 세자의 길이다. 길 위에 또 다른 길이 있다. 정전을 지나면 영녕전이다. 왕가의 조상과 자손의 평안을 기원하던 곳이다. 재위 기간이 짧았던 15위 왕과 19위 왕후가 모셔져 있다. 노산군으로 폐위된 단종과 정순왕후 송씨도 복위되어 문종 옆에 모셨다. 지붕도 다르고, 박석도 사뭇 다르다. 이곳이 종묘 영녕전(永寧殿)이다. 종묘대제는 공사 완료 전까지 영녕전에서 거행한다.

역사는 길 위에서 묻는다. 종묘에 신위를 옮기지 않는 불천위(不遷位)는 누구인가? 태종·세종·세조·성종 절대권력이었던 4분의 왕과 왕후의 신위다. 하지만 종묘에 신주가 없는 왕과 왕후도 있다. 27대 왕 중 신주가 2개나 없다. 사직단에도 왔던 왕이 종묘에는 없다. 역사의 아이러니다. 왕이 아닌 군으로, 왕릉이 아닌 묘가 있을 뿐 종묘에 신주가 없다. 살아서도 죽어서도 슬픈 역사 속에 존재할 뿐이다. 연산군과 광해군이다. 하지만 종묘는 고요하다. 새순이 움트는 소리와 꽃 피는 소리 그리고 바람 소리만 들린다.

종묘는 단순하지만 격조가 있다. 단청은 없지만 절제된 아름다움이 있다. 살아 있는 절대권력도 겸손과 예를 지켰던 공간이 종묘다. 심지어 종묘는 남자만 출입하였다. 왕비와 계비는 가례를 치른 후 조상에게 첫 인사가 마지막 종묘 출입이었다. 또한 종묘대제는 낮이 아닌 밤늦은 시간에 횃불 속에 거행됐다. 종묘제례악이 울려 퍼지는 시간도 새벽이었다. 유네스코 세계유산인 종묘대제 속 종묘제례악 소리에 잠시 걸음을 멈춘다. 장엄하고 신성한 공간에 한 해를 마무리하며 꼭 한번 가시길 청한다.

/최철호 성곽길역사문화연구소 소장