여러번 급제했지만 벼슬길 막혀

'부패한 당대' 향한 냉소 있었을듯

젊은날 꿈과 좌절·절망 다 접고

손주의 재롱보는 노년 원했을 것

정조가 즉위한 후 정권의 주류가 바뀜에 따라 노긍은 벽파의 미움을 사 과거 시험장에서 답안지를 팔아 선비의 기풍을 더럽혔다는 죄목으로 평안도 위원 땅에서 6년간 귀양살이를 했다. 과거시험 답안지를 팔아먹은 죗값으로는 가혹하다면 가혹한 형벌이었다. 노긍의 아버지 노명흠은 야담집 '동패낙송'을 엮은 사람이다. 부자 모두 과거시험에는 당대에 어깨를 겨룰 사람이 없었다.

영정조 시대 시파와 벽파가 치열한 정쟁을 벌이던 때에도 시파인 홍봉환 집안의 문객으로 수십 년을 얹혀살기도 했다. 이런 사람이 세상을 뜨자 이가환은 그의 죽음을 애도했다.

"우리나라 수천 리 둘레에서 하루에 태어나는 자가 몇이며 죽는 자가 몇이던가. 태어나도 사람의 수가 더 많아지지 않고 죽는대도 사람이 수가 줄어들지 않는 그런 자야 어찌 헤아릴 수 있겠는가. 영조 14년 12월18일 광주부 쌍령촌에 산이 운 것이 세 번이요 시내가운 것이 세 번이었다. 그리고 노긍이 태어났다. 정조 14년 5월3일에 자최로 연복을 입고 예법에 따라 제사를 올리고 그 이튿날 문간에서 손님을 전송하고 정침에 돌아와 갑작스레 눈을 감더니 노긍이 죽었다. 그가 태어나 우리나라는 한 사람을 얻었고 그가 죽자 우리나라가 한 사람을 잃었다고 한다면 그 사람을 알 수 있을 것이다."

과거시험에 남의 답안지를 대필해주다가 걸려서 귀양살이를 했던 사내에게 이가환은 왜 이처럼 후한 평가를 했을까. 노긍은 나라에 경사가 있을 때 보던 임시 과거시험에서 동향의 늙고 곤궁한 선비가 쩔쩔매는 모습을 보고는 선듯 자기가 쓴 답안지를 그에게 주어버린 일을 이가환은 기억하고 있었던 것이다. 자신 덕분에 과거시험에 합격해서 관가로 진출한 그 선비를 보면 노긍은 즐거웠다.

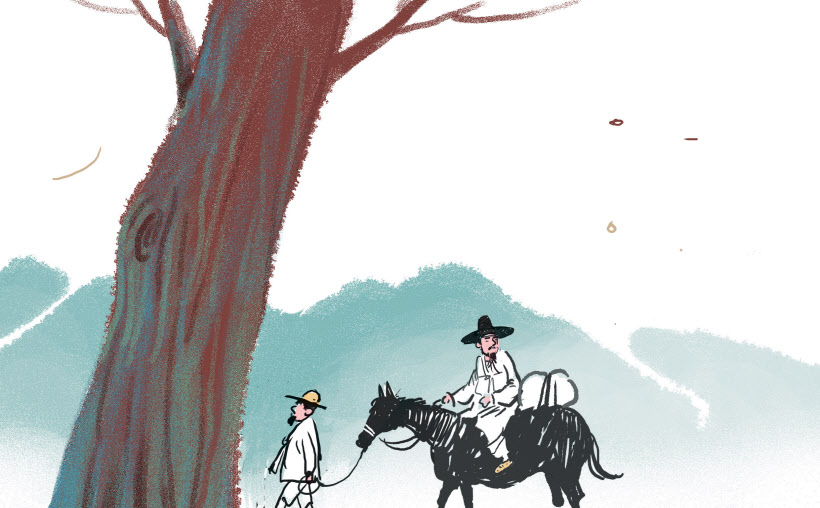

노긍은 과거시험을 보면 늘 급제를 했다. 그러나 벼슬길에 나갈 수가 없었다. 몰락한 양반 가문에 그런 영광스런 일은 일어나지 않았다. 급제를 여러 번 해도 달라지는 것은 없었다. 그러니 세도 있는 집에 들어가 과거시험을 준비하는 자녀의 특별 과외를 맡는 것이 살아가는 데는 더 나았다. 그가 제 답안지를 남에게 넘겨주며 씨익 웃는 행동에는 부패한 당대를 향한 냉소가 있었을 것이다. 과거시험 답안지를 팔아먹은 죄로 귀양살이를 하는 찬 방에서 쓴 글이 '생각에 대하여'라는 글이다.

'내가 변방에서 죄를 입어 온갖 고초를 다 겪었다. 방에 간혹 구부려 누웠다가 망령되이 정이 일어나면, 인하여 생각이 꼬리를 물어 이리저리 걷잡을 수가 없었다. 용서를 받아 풀려나면 어찌할까. 고향을 찾아 돌아가서는 어쩐다지? 길에 있을 때에는 어찌하고 문에 들어설 때는 어찌하나. 부모님과 죽은 아내의 산소를 둘러볼 때는 어찌하며 친척 및 벗들과 둘러 모여 말하고 웃을 때는 어찌하나'. 이렇듯 뒤척이다 보면 창은 환히 밝아왔다.

노긍은 이처럼 하룻밤에도 수없이 떠오르는 여러 가지 생각들을 주체하지 못하고 잠을 설치기 일쑤였다. 모든 것을 훌훌 털고 죽고 싶은 생각뿐이었다. 젊은 날의 꿈과 좌절과 절망을 다 접고 손주의 재롱을 받아주면서 노년을 보내고 싶었던 노긍이다.

'어린 손자 이제 겨우 걸음 떼는데/날 끌고 참외밭에 들어가누나/참외를 가리키고는 입 가리키니/먹고 싶은 마음을 표현한 걸세'. '어린 손자'라는 시다. 겨우 걸음마를 시작한 손주 녀석이 얼마나 귀여웠을까.

/김윤배 시인