일제 강점기 역사의 가장 큰 후유증이라면 단연코 민족 이산이다. 나라 잃은 한민족 상당수가 모국을 떠나 타국에 정착했다. 식민지 유민들은 낯선 땅에 한인 사회를 건설하고 조국 해방의 병참을 자임했다. 구소련의 50만 고려인, 중국의 170만 조선족들은 그들의 후예다. 살기 위해 일본에 둥지를 튼 재일동포 2·3세도 70만~80만명에 이른다.

나라가 온전했다면 타국살이를 감당할 이유가 없었던 동포들이다. 이들이 당한 차별과 멸시는 상상을 초월한다. 특히 고려인 잔혹사는 인간이 감당할 수준을 넘었다. 소련은 연해주 고려인들의 세력이 커지자 중앙아시아로 강제 이주시켰다. 몇 대에 걸쳐 일군 삶의 터전을 압수당하고 중앙아시아 벌판에 버려진 것이다. 소련 해체 이후 연방들이 독립하자 고려인 상당수는 무국적자로 전락했다.

구 소련 거주 한인의 잔인한 시련사에 사할린 동포가 있다. 하지만 대륙의 고려인들과 섬에 고립된 사할린 동포들은 시련의 역사적 배경이 다르다. 대륙의 고려인들은 제정러시아-소련연방-소련 해체로 이어진 역사의 직격탄을 맞았지만 이주 자체는 자발적이었다. 반면 사할린 동포들은 일제가 소련에게 빼앗은 사할린섬에 강제징용한 식민폭력의 피해자들이다.

러일 전쟁으로 사할린을 점령한 일본은 탄광 인부로 식민지 국민을 강제징용했다. 2차세계대전에서 승리한 소련이 사할린을 수복하자, 사할린 동포들은 대책 없이 섬에 고립됐다. 일제에 끌려와 소련에 갇힌 어처구니 없는 상황을 독립한 모국 대한민국도 방치했다. 일본의 국가폭력을 고발하고 소련에 사할린 동포의 귀국을 요구했어야 옳았다.

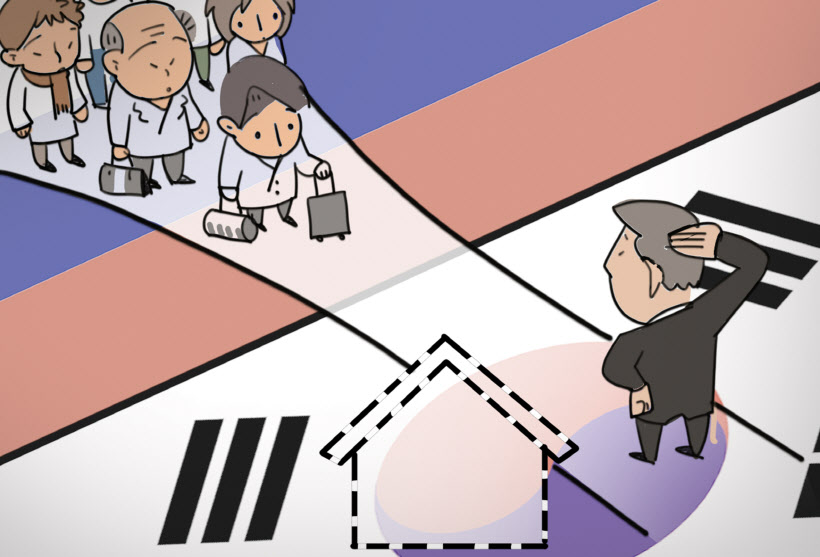

소련이 해체되고 러시아와 국교를 맺으면서 사할린 동포의 귀국 길이 열렸고, 뒤늦게 지난 2020년 특별법 제정으로 사할린 동포 귀국은 국가사업이 됐다. 그런데 법이 맹랑했다. 동포 1세와 자녀 1명만 귀국을 허용했다. 여생을 고국에서 살라면서 자녀들과 이산을 강제한 것이다. 그래서 지난 16일 법을 개정해 귀국 대상을 동포1세와 자녀로 확대했다.

그런데 귀국 동포에게 지원할 공공임대주택이 없어 수백명 수준의 동포 귀국사업이 지지부진한 모양이다. 부모가 사망한 2세동포는 아예 대상도 아니거니와, 귀국해서도 가족관계 증명이 힘들어 복지정책을 누리기 힘들다고 한다. 특별법까지 만들어 추진하는 국가사업이라기엔 무례하고 허접하다.

/윤인수 주필