추사가 진흥왕 순수비 밝혀내기전

무학대사비로 조선에 알려져

세개의 소뿔처럼 보이는 삼각산

대한민국 중심에 '우뚝'

서해가 지척… 우리를 기다린다

탕춘대성과 홍지문에서 삼각산 비봉 가는 길, 성벽 좌우 활짝 필 진달래와 개나리꽃이 기다려진다. 지나가는 등산객에게 비봉과 보현봉까지 거리를 물어보니 슬며시 미소만 짓는다. 어디쯤에서 쉬어갈까. 탕춘대성 넘어 너럭바위에 걸터앉아 커피 한잔에 초콜릿 하나를 건네니 비로소 대답한다. 이곳은 연산군이 오가며 즐겁게 노닐던 '탕춘정'과 '탕춘대'가 있었던 곳이다. 한양도성 창의문 밖 세검정 옆 홍제천 지나 가장 아름다운 공간이 있었다. 탕춘대에 북한산성과 이어지는 성곽을 쌓아 탕춘대성(蕩春臺城)이라 불렀다. 탕춘대성과 북한산성은 입술과 이와 같은 관계다.

그렇다면 삼각산 비봉에 순수비를 언제 세웠을까? 삼각산은 산세가 수려하고 활기찬 기운이 느껴지는 명산이자 신비로운 산이다. 고려시대 개경에서도 왕들이 가고 싶어 한 영산이었다. 조선 개국과 함께 태조 이성계와 무학대사가 칡넝쿨을 잡고 험준한 바위산을 올랐다. '우뚝 솟은 뫼는 하늘까지 솟았네'라며 삼각산 보현봉에 이른다. 우리도 간다. 무작정 푯말을 보고 비봉에 다다르니 높고 넓은 바위들만 무성하다. 순수비가 보일 듯 말 듯 하다. 한숨을 내쉬고 먼 산을 본다. 1시간 넘게 걸어서 여기까지 왔는데 비봉을 못 보니 안타까운 심정이다. 조금 더 올라가 보자.

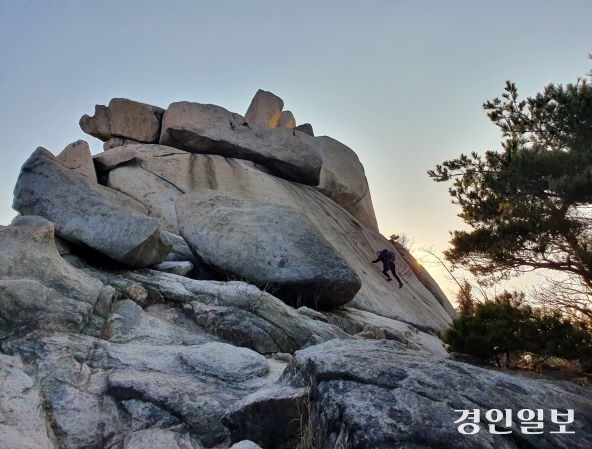

잡을 나무도 없고, 의지할 줄도 없다. 삶과 죽음의 경계가 바로 이런 느낌일까. 풀린 다리에 힘을 힘껏 주고 용을 써 오른다. 200여 년 전 추사 김정희는 어떻게 올랐을까. 31살 젊은 나이에 힘찬 기백을 보이며 말없이 올라갔을 것이다. 친구와 함께 무학대사비를 꼭 확인하고 싶었을 것이다. 추사 김정희가 진흥왕 순수비라는 사실을 밝혀내기 전 비봉은 무학대사비로 조선에 알려졌다. 비봉 정상은 지금도 가파르고 꽤 위험하다. 추사 김정희의 궁금증은 비문을 다시 한번 읽게 하였다. 비봉 오르는 길이 험한 만큼 비문 내용에 너무 놀랐다.

금석학의 대가로 우뚝 선 추사 김정희는 32살 나이에 또다시 친구와 함께 올랐다. 68자의 비문을 판독한 후 탁본하여 '진흥왕 순수비'로 단정하였다. 정확한 명칭은 '신라진흥대왕순수비(新羅眞興大王巡狩碑)'로 1816년 7월 김정희가 와서 비문을 읽었다고 새겨놓았다. 비봉의 비는 정확한 내용을 모르는 상황에서 '무학대사왕심비(無學大師枉尋碑)' 또는 글씨 없는 몰자비(沒字碑)로 알려진 것이 추사 김정희 탁본으로 청나라에 전달되었다. 그 후 청나라 금석학자 유희해의 '해동금석원'에 실리어 널리 알려졌다. 역사적 순간 사모바위와 만경대 사이로 구름이 살포시 와 머문다.

삼각산은 세 개의 봉우리가 우뚝 솟아 있어 부쳐진 이름이다. 개경에서도 백운대와 만경대 그리고 인수봉이 마치 세 개의 소뿔처럼 보여 삼각산(三角山)이라 하였다. 고려의 왕들뿐 아니라 조선의 관리와 일반 사람들도 가고 싶었던 경기의 명산이었다. 연암 박지원도 '열하일기'에서 삼각산과 도봉산을 신령스럽고, 힘찬 기운이 금강산을 능가한다고 하였다. 현재도 해외 관광객이 가장 많이 찾는 산이다. 인천공항에서 차를 타고 달리면 12시 방향에 삼각산이 보인다. 두물머리 양수리에서도 한강 따라 물길에서도 삼각산이 병풍처럼 한눈에 보인다.

삼각산은 경기·인천에서도 보인다. 누구나 한번은 가고픈 산이 대한민국 중심에 우뚝 서 있다. 그곳에 천년을 훌쩍 넘겨 누군가 세운 비석도 있다. 모든 사람들은 언제가 삼각산에 오른다. 한강이 보이고, 개성이 보이고, 서해가 지척인 삼각산 비봉이 우리를 기다린다.

/최철호 성곽길역사문화연구소 소장