70년 덧입힌 세월, 고요히 쌓인 고유의 빛

1세대 단색화 작가 '화풍 변천사' 전시

졸업·국전출품작·초기 수채화 등 60점

1980년대 기개부터 2010년대 다채로움

'소박함과 침묵' 그의 정신 엿볼수 있어

우리나라 1세대 단색화 작가로, 70여 년간 자신의 예술세계를 꾸준히 구축해온 조용익 작가의 회고전이 열렸다. 오랜 시간 작품에 대한 스러지지 않는 열정이 고스란히 스며들어 있는 이번 전시는 최초로 공개되는 조용익 작가의 초기 수채화 작품들과 함께 2010년대 이후의 작품들까지 모두 60여 점을 감상할 수 있다.

조용익 작가는 박서보, 정상화, 김창열 등의 작가와 같은 시기에 활동하며 한국의 추상회화와 단색화 화풍을 이끌었다. 그는 앵포르멜(프랑스를 중심으로 일어난 현대 추상회화의 한 경향) 화풍을 중심으로 한국에서 추상 미술을 등장시킨 '현대미술가협회전'에 참여해 대표위원으로도 활동했다. 작가는 한국 미술에 새로운 지평을 소개한 동시에 유럽에는 한국의 추상미술을 알렸다.

"내가 화면에서 바라는 것은 소박하고 말이 없는, 침묵 같은 것"이라는 말을 남긴 그의 작품들은 시간이 흐르고, 화풍이 바뀌어도 그러한 작가의 마음을 잘 담고 있는 듯했다.

작가의 작품 중에 이름이 붙여진 작품은 그리 많지 않았는데, '아코디온과 소년'(1957), '모녀3'(1957)은 졸업작품과 국전 출품작이었다. 두 작품을 실제로 볼 수 있는 기회는 흔치 않다고. 어두운 색을 사용해 다소 무겁고 어딘가 그림이 투박해 보이지만 어쩐지 따듯한 느낌을 준다.

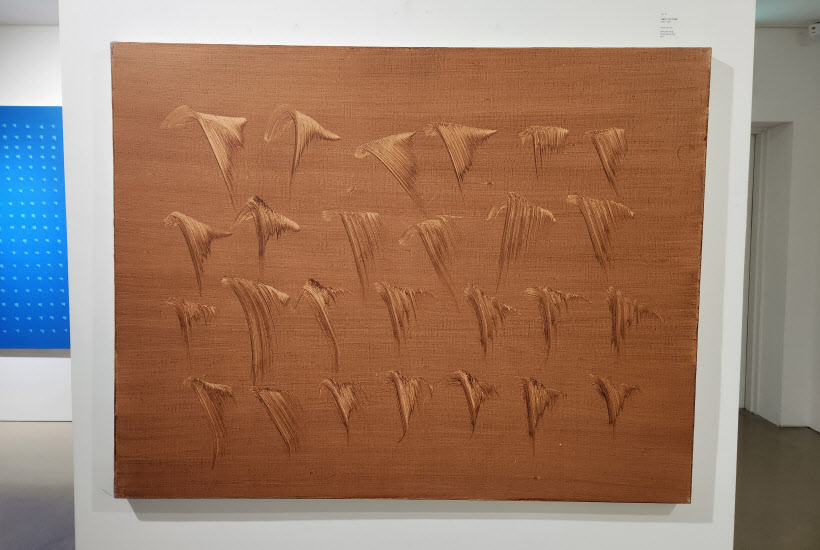

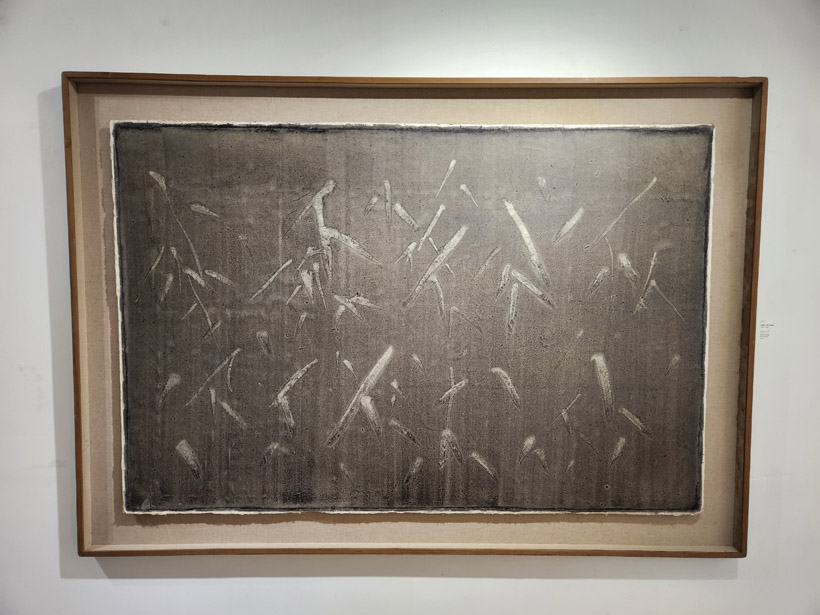

남아 있는 작품이 많지 않은 1980년대에는 하나하나 손가락 또는 나이프로 색을 지우고 덧입히는 작업을 반복하며 화풍을 만들었다. 작가가 얼마나 지우고 칠했는지는 알 수 없다. 그저 작품 안에 오롯이 그의 호흡과 정신들이 새겨져 있을 뿐이다.

힘 있게 또는 가늘게 화면 안에서 춤을 추듯 그려낸 작품은 작가가 의도하지 않았지만 보는 이들에게 마치 기개 있는 대나무처럼 느껴진다. 이러한 자유분방한 작업 방식은 1990년대로까지 이어져 정돈되어 갔다.

전시장 어디에도 같은 색의 캔버스를 볼 수가 없다. 특히 2010년대 이후 작품들은 더더욱 그 색이 다채롭다. 이는 작품의 옆면을 보고 유추할 수 있었는데, 옆으로 흘러내린 아크릴 물감들이 각각 다른 색을 가지고 있었다. 어떤 작품은 '이 색이 쓰였다고?'라는 생각이 들 정도로 여러 색이 쓰이기도 했다.

물감을 칠하고 벗겨내고 그 위에 또 칠하고 벗겨내며 완성된 작품은 다시 만들어내기 어려운 고유의 빛을 지닌다. 그리고 그렇게 만들어낸 색 위에 놓인 그의 수행과 같은 반복의 시간은 '비움'과 '지움'을 통해 드러난다. 마치 작가처럼 무던하고 소탈해 보이는 작품들을 유심히 들여다보면 그 속에서 비집고 나오는 나만의 공간을 찾을 수 있어 흥미롭다.

한 시대의 화가이자 인간으로서의 깊은 사유를 들여다볼 수 있는 이번 조용익 회고전은 4월 5일까지 헤럴드옥션 광교센터에서 만날 수 있다.

/구민주기자 kumj@kyeongin.com