6명(1960년)→3.77명(1974년)→2.99명(1977년)→1.74명(1984년)→0.98명(2018년)→0.72명(2023년). 합계출산율(여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수)은 높아도 낮아도 국가적 위기다. 2021~2022년에는 전국 시군구의 80%가 인구 데드크로스에 직면했다. 사망자 수가 출생아 수보다 많아 인구가 자연 감소한 것이다. 2022년 1천61만명이던 청년 인구는 2052년에는 절반 수준인 484만명으로 줄어든다는 전망도 나왔다.

국가 인구정책의 기조는 시대에 따라 달라졌다. 6·25전쟁통에 한국군 사망자만 13만7천명에 달하는 등 인구 부족 해결은 중대 과제였다. 당시 "3남 2녀로 5명은 낳아야죠"라는 표어는 58년 개띠 베이비부머의 탄생을 불러왔다. 10년도 채 안된 1960년대초에는 "덮어놓고 낳다보면 거지꼴을 못 면한다"라는 돌직구식 표어가 등장했다. 1970년대 "둘만 낳아 식량 조절"에 이어 1980년대에는 "일등 국민 하나 낳기"를 외쳤었다. 하지만 1996년부터 인구 억제정책을 폐기했고, 지금은 다자녀 부모는 애국자요, 다산의 여왕이 추앙받는 시대다.

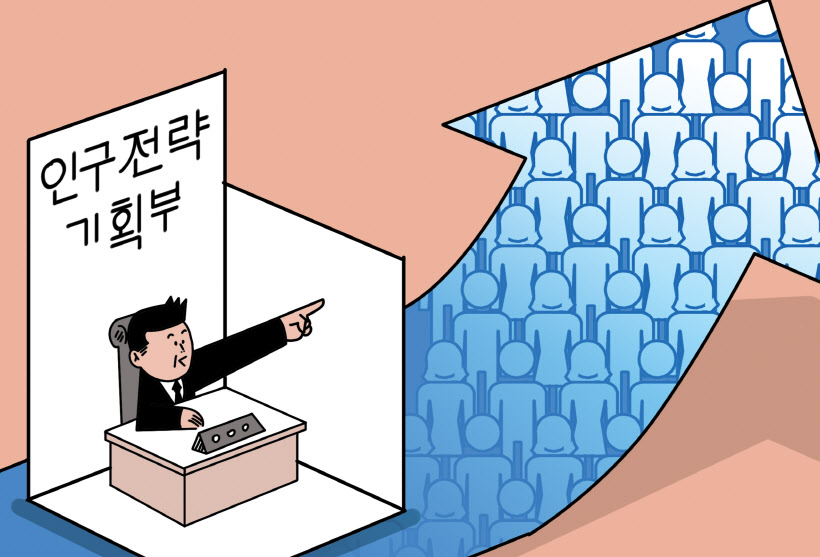

정부는 지난 1일 인구정책의 컨트롤타워 역할을 할 부총리급 '인구전략기획부' 카드를 꺼냈다. 인구 관련 전략·기획과 조정 기능에 집중하고, 각 부처·지자체의 인구정책을 평가하는 막중한 임무를 부여받았다. 여기에 예산을 배분·조정하는 사전심의 권한까지 준다니 역대급 막강 부처다. 예산이 뒷받침돼야 민첩한 정책 실행이 가능한 건 당연하다. 하지만 재정기획부가 예산편성권을 순순히 넘겨줄지 장담하기 힘들다. 부처 간 공감대와 소통이 부족하면 또 다른 갈등으로 국민들의 피로감만 높일 수 있다. 1961년 박정희정권 시절의 '경제기획원'과 유사한 모델로 설계한다는 대목도 의아하다. 레트로가 유행이니 정책마저 63년 전 과거소환인가 쓴웃음을 짓게 된다.

인구 소멸을 걱정해야 할 현실을 생각하면 전담기구 신설은 수긍이 간다. 인구정책은 이념·성별·세대를 떠나 국민적 동의가 크다. 정부 부처 신설은 정부조직법을 개정해야 가능하다. 민주당도 반대할 명분과 이유가 없다. 정치도 국민이 있어야 지지든 볶든 할 테다. 여야의 협치가 필요하다.

/강희 논설위원