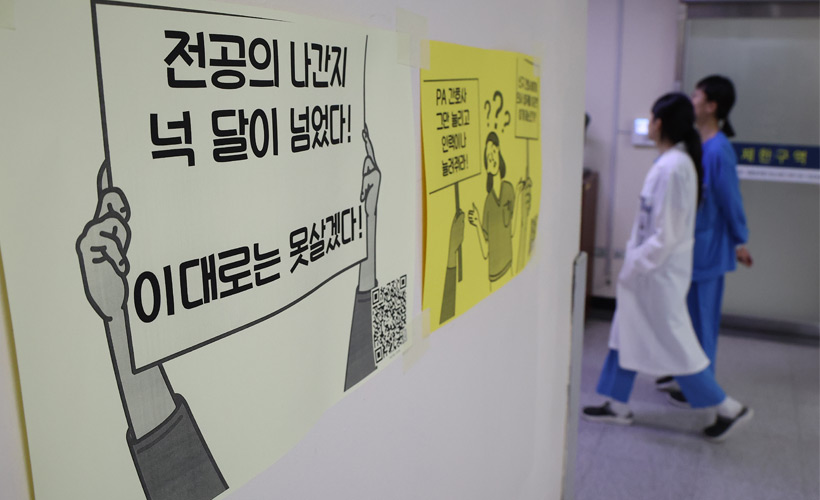

정부가 전국의 수련병원에 제시한 전공의 사직서 처리 마감 시한이 지났지만 전공의들은 돌아오지 않았다. 보건복지부 집계 결과 출근율, 즉 복귀율은 10% 미만이다. 지난 15일 정오까지 전국 211개 수련병원에 출근한 전공의는 1천155명에 그쳤다. 정부의 최후통첩에도 지난 주말과 대비해 겨우 44명만 늘었을 뿐이다. 나머지 1만2천여명의 전공의는 아무런 반응이 없었다. 미복귀 전공의들은 일괄 사직 처리 이후 오는 9월 각 수련병원들의 하반기 모집에도 응하지 않을 움직임인 것으로 알려졌다.

고민이 깊어지는 건 수련병원들이다. 일단 서울대병원은 복귀 의사를 밝히지 않은 전공의들을 대상으로 사직 처리 절차에 들어갔다. 복귀와 사직 의사를 밝히지 않은 전공의들에게 사직합의서를 발송한 서울대병원은 회신하지 않을 경우 사직서를 수리하겠다고 통보했다. 하지만 상당수 수련병원들은 응답하지 않는 전공의들에 대해 여전히 사직을 유보하겠다는 입장이다. 서울대병원을 비롯한 '빅5' 병원들과 달리 지방의 경우 하반기 모집에도 충원이 어려울 수 있기에 더욱 고민스럽다.

이쯤 되면 그동안 정부가 내놓은 모든 강경책과 유화책이 결국 '백약무효'인 셈이다. 지난 3월 전공의들에 대한 면허정지 행정처분을 유보한 데 이어, 6월 초에는 면허정지 행정처분 절차를 중단했다. 전공의와 소속 수련병원에 내린 진료 유지명령, 업무 개시명령, 사직서 수리 금지 명령 등 각종 명령도 철회했다. 급기야 지난 8일에는 면허정지 행정처분을 아예 철회한다고 발표하기에 이르렀다. 정부 처분이 '중단'이 아닌 '철회'로 바뀌면서 복귀한 전공의들과의 형평성 문제가 제기되고, 일부 환자단체들의 반발까지 불러일으켰으나 사태 해결을 위한 정부의 '관대한' 조치로 이해했었다.

이제 전공의 없는 병원으로의 전환이 불가피하게 됐다. 정부로서도 더 이상 내놓을 유화책이 없다. 정부 스스로 여러 차례 공언했듯이 그동안 전공의들에게 과도하게 의존해왔던 비정상적이고 불합리한 기존의 상급병원 시스템을 전면적으로 개조하는 계기로 삼아야 한다. 미복귀 전공의들을 압박하기 위해 내놓았던 각종 조치들, 즉 개원의에 대한 의대 교수 개방, 의대생 집단 유급 방지, 의대 평가인증제도 정비 등의 대책들도 다시 한 번 점검할 필요가 있다. 서두르다 현실을 제대로 반영하지 못한 부분이 많다. 그렇게 해야만 정부가 내세운 의료개혁의 본래 취지를 살릴 수 있다.