출산하며 꼼짝없이 집에 갇히게 돼

떠나는 방법도 잊은 듯이 살았지만

작은 수트케이스 하나에 마음 동요

과거여행은 "적금같은 기억" 곱씹어

나는 한때 극강의 역마살을 자랑하는 사람이었다. 출판사나 잡지사에서는 원고 청탁을 하려다가 내게 하소연을 했다. "아니, 작가님이랑은 연락하기가 너무 힘들어요. 전화할 때마다 한국에 없어요." 데이터로밍이 비쌌던 시절이라 나는 걸핏하면 전화를 끊어놓고 돌아다녔다. "나는 그냥 이렇게 인생을 탕진하려고. 어차피 한번 놀러 온 인생이잖아." 그런 말을 풀풀 웃으며, 우습게도 뱉던 시절이었다. 건방졌다. 인생이 쉬운 건 줄 알았다.

그랬던 삶이 꼬인 건 아무래도 출산이었다. 사는 내내 비혼일 줄만 알았던 나는 어느 날 화들짝 아기 엄마가 되었고, 나는 꼼짝없이 집에 틀어박혔다. 매달 월급 꼬박꼬박 받아오는 워킹맘도 아니면서 베이비시터를 둘 핑계를 찾을 수 없었기에 나는 몇 년 얌전히 지냈다.

"베트남 한번 뜰 건데 너도 가능?" 이렇게 묻는 친구들에게 "미안, 이번엔 안 돼." 몇 번 대답하다 보니 친구들도 더 이상 함께 떠나자는 전화를 하지 않았다. 혼자 마냥 서운해하며 여행을 떠난 친구의 집 비밀번호를 누르고 들어가 고양이의 밥을 챙겨주었다. 곧 코로나 시국이 시작되었고 모두가 떠나지 못하는 시절이 오자 차라리 다행이었다. 나만 못 가는 것이 아니니 덜 심술이 났달까.

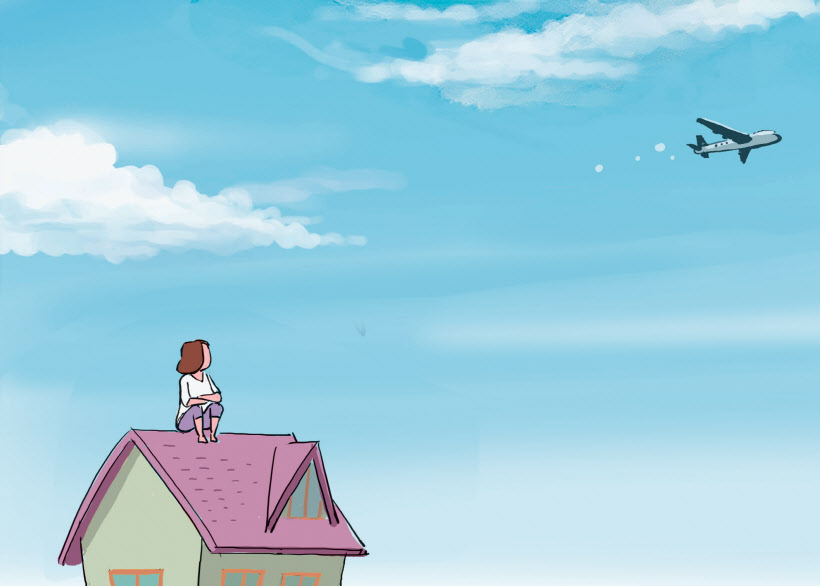

코로나 시국이 지나갔지만 별로 달라진 것이 없었다. 나는 떠나는 방법을 잊은 사람 같았다. 한 해 절반씩 집을 비워두었던 지난날이 다 농담 같았다. 기껏해야 연례행사 뛰듯 아이와 제주도를 간다거나 부산을 간다거나 할 뿐이었다. TV 여행 프로그램을 보며 "엄만 저기도 갔다 왔어. 몰타. 저 도시 너무 예쁘지?" 한다거나 "이탈리아에 가면 정말 저래. 남자들이 아무 여자들한테나 다 예쁘다고 말해준다?" 그러면 아이가 잘 믿지 않았다. "엄마는 아무 데나 다 가봤대. 진짜야? 정말 가봤어?" "내가 너한테 뻥을 왜 치니?" 하면서도 내 말이 정말 뻥 같아서 기가 막혔다. 어느새 나는 집 앞 편의점도 가기 귀찮아하는 집순이가 되어버린 것이었다. 여권은 오래전에 만료되었다.

그런데 고작 카멜색 작은 수트케이스 때문에 마음에 바람이 불기 시작했다. 나는 유달리 수트케이스 욕심이 많았다. 흔한 명품 가방 따위 가져보고 싶은 적 별로 없었고, 어차피 그런 가방들엔 내 수많은 잡동사니를 다 넣을 수도 없었다. 나는 커다랗고 커다란 가방을 좋아했다. 오래전 어떤 날엔 커도 너무 큰 꽃분홍색 수트케이스를 사서, 이걸 언제 써먹나 고민하다가 아무 데로나 비행기표를 예약했다. 나는 돌고 돌고 돌다가 7개월 후에 집으로 돌아왔다. 북반구의 어느 나라 강변에 쪼그리고 앉아 밤바람을 맞으며 "여기까지 왔는데, 이제 더 갈 곳이 있기나 한 거야?" 그런 생각을 했던 것이 또렷하게 기억난다.

한 번 바람이 분 마음이, 둘 곳 없이 서성거린다. 며칠 전엔 아파트 하늘 위에서 블랙이글스 훈련이 있었다. 굉음에 놀라자빠질 뻔했으나 전투기들이 사라진 이후, 시간이 한참 지나도 그 쿵쾅거림이 가슴에서 멈추지 않았다. 굉음. 비행기 소리. 그렇다고 해서 내가 예전처럼 역마살 가득한 사람으로 돌아가지는 못할 것이다. 그 사이 나는 여행할 돈을 다른 데 쓰는 게 낫지 않겠나 고민해야 하는 사람이 되었기 때문이다. 다른 것을 더 가지고 싶은 사람이 되었다는 말인 거다.

나와 여행을 내내 함께 다녔던 친구와 얼마 전 그런 이야기를 했다. "그때 그렇게 쏘다니길 잘했지. 안 그랬다면 지금 우리가 만나서 무슨 이야길 하겠어? 언제 적 이야기를 하면서 그렇게 푸하하하 웃을 수 있겠어?" 나는 끄덕였다. 그때 그 기억으로 지금을 사는 기분. 그건 마치 적금같은 여행이었구나. 그때보다 조금 늙고, 조금 지친 지금의 나를 위로해 주는 그날들의 기억. 일단 여권은 새로 발급했다. 새 여권으로 무엇을 할 수 있을는지는 잘 모르겠지만.

/김서령 소설가