사도(佐渡)광산, 일제의 강제노역에 동원된 조선인의 한이 서린 곳이다. 일본 니가타현 사도섬에 위치한 사도광산은 17세기부터 금을 생산하다가 태평양전쟁 시기에는 구리·철 등 전쟁 물자를 조달했다. 1939년부터 조선인 1천500여명은 어둡고 숨 막히는 깊숙한 갱도 안에서 착암(鑿岩·바위에 구멍을 뚫음)·운반 작업에 혹사당했다. 지옥 같은 곳에서 살아돌아온 이들도 진폐증 등 심한 후유증에 시달렸다.

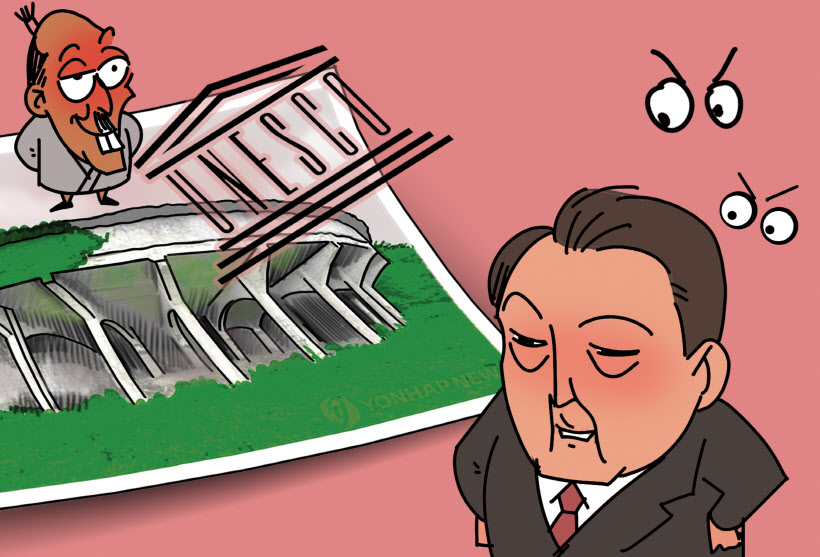

일본 정부는 애초 사도광산의 세계문화유산 등재를 신청하면서 16~19세기 중반으로 시기를 한정했다. 세계문화유산의 결격 사유인 '조선인 강제동원' 흑역사를 제외하려 잔머리를 굴린 것이다. 지난 6월 세계유산 자문기구인 국제기념물유적협의회(ICOMOS)는 전체 역사를 설명하라고 권고했다. 그래도 우리 정부가 반대하면 위원국 전체 동의 방식으로 결정되는 세계문화유산 지정은 불가능했다.

일본을 경제·안보 협력 파트너로 인정해온 윤석열 정부는 강제노역 역사 전시물 설치와 매해 희생자 추도식 개최를 조건으로 동의했다. 결국 사도광산은 지난 27일 인도 뉴델리에서 세계유산위원회(WHC) 21개 위원국의 전원동의(consensus) 로 세계문화유산으로 결정됐다.

화장실을 다녀온 일본의 태도가 돌변했다. 2015년 군함도(端島·하시마 탄광) 유네스코 세계문화유산 등재 당시에도 '강제동원 역사를 알리겠다'는 약속을 파기했던 일본이다. 이번엔 전시장 꼼수로 뒤통수를 쳤다. 사도광산에서 2㎞나 떨어진 아이카와 향토박물관 2층에 조선인 노동자 전시실을 설치했다. 전시물에는 '노동자 모집과 징용에 조선총독부가 관여했다. 한반도 출신 노동자가 위험한 작업에 투입된 비율이 높았다'는 내용이 있다. 하지만 '강제노역'이라는 단어는 없다. 국내 반일 여론을 무릅쓰고 정치적 부담을 감수한 윤석열 정부만 바보가 됐다.

전범 국가의 치부를 지우려는 일본의 역사수정주의는 집요하고 치밀하다. 전범의 역사를 세계문화유산으로 둔갑시키려 국제사회의 권고를 무시하고 한국 정부와의 약속을 조롱했다. 일본 정부의 후안무치한 역사관에 치가 떨린다. 아울러 번번이 일본의 역사 도발에 농락당하는 윤석열 정부의 물러터진 대응에도 화가 치민다. 조롱 받는 선의로 정상적인 한일 관계를 유지할 수 없다. 일본의 전범역사 왜곡엔 단 일푼의 관용도 없어야 한다.

/강희 논설위원